● 「古書の愉しみ」の第9回は 建築の古書に戻って、ジョン・ラスキン(1819-1900)の名高い 「建築の七灯」です。ラスキンは美術評論家として出発し、「近世画家論」や「ヴェネツィアの石」を書いて、若くして有名になり、その後も多くの本を出版しました。次第に社会思想家となり、明治時代の日本では、むしろその方面でよく知られていました。「建築の七灯」は彼の最初の完結した本であり、何度も繰り返し重版された建築書です。 ここをクリック すると、今から 100年前に出版された「建築の七灯」のページに とびますので、興味のある方は お読みください。 (2011 /12/ 01)

● 「古書の愉しみ」の第8回は、前回に続いて フランスの 「挿絵本」を採りあげます。建築書ではありません。 ただし前回の「青い鳥」とは、さまざまな意味で対照的な「七日物語(エプタメロン)」です。15世紀、フランス王家に生まれて、スペインのナヴァーレ王と再婚したことから ナヴァーレ王妃・マルグリット と呼ばれる、当時有数の知識人であった閨秀作家が書いた 艶笑譚集です。 これに 20世紀のフランスの挿絵画家・シェリ・エルアールが、ポシュワールによるエロティックな挿絵を描いて、魅力的な本にしました。ここをクリック すると、「エプタメロン」のページに とびますので、お読みください。 (2011 /11/ 01)

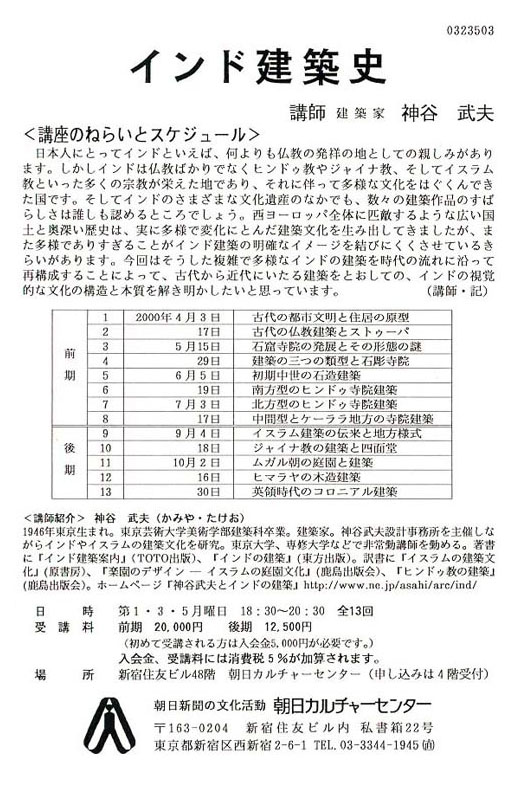

●● 今から18年前に、ジョージ・ミシェル の『ヒンドゥ教の建築』を翻訳して、鹿島出版から出版しました。(当時は発音を間違えて、ジョージ・ミッチェルと書いてしまいましたが。)彼はその後も 精力的に本を書き、共著を含めれば 数十冊の本を出版しています。世界で最も活躍するインド建築史家と言えるでしょう。そのジョージが、友人のアメリカ人の建築史家、ジョン・フリッツとともに来日し、先週、私の事務所を訪ねてくれました。彼が今書いているのは、イスラーム時代のインドの ヒンドゥ教やジャイナ教の寺院建築の本で、今まで誰も手をつけていなかったテーマだと言っていました。

● 「古書の愉しみ」のページは、今まで6回にわたってジェイムズ・ファーガスンの本をはじめ、硬い建築史の本ばかりを採りあげてきました。そこで、しばらく建築の専門書を離れて、純然たる「古書の愉しみ」にふけろうと思います。まず採りあげるのは、メーテルリンクの『青い鳥』です。おそらく誰でもが知っている、チルチルとミチルの兄妹が 青い鳥を求めて夢の世界を旅する という物語です。 あまりにも有名なこの話は、子供向けの「絵本」として世界中で無数に出版されてきましたが、今回採りあげるのは 子供向けの「絵本」ではなく、大人向けの「挿絵本」です。「絵本」とはちがう「挿絵本」とは何か。それを、すべての図版ページとともに紹介します。 ここをクリック すると、「青い鳥」のページに とびます。 (2011 /10/ 01)

● 「古書の愉しみ」の第6回は、またまた ジェイムズ・ファーガスンの本です。前回紹介した『フリーマン建築史』と同年の 1849年に出版された『芸術、とりわけ建築美に関する 正しい原理への歴史的探究(An Historical Inquiry into the True Principles of Beauty in Art, more Especially with Reference to Architecture)』です。 最初に「世界建築史」を書いたのは誰だろうか、という問いに対する、私なりの回答編というわけです。 ここをクリック すると、そのページに とびます。 (2011 /08/ 20)

● 「古書の愉しみ」の第5回は、ファーガスンの『世界建築史』よりも もっと早く書かれた「世界建築史」です。後にイギリスを代表する歴史家となる エドワード・オーガスタス・フリーマン が、弱冠 24歳で書いた、『建築史』 なので、ここでは第3回の『フレッチャー建築史』にならって、『フリーマン建築史』と呼ぶことにします。 ここをクリック すると、そのページに とびます。 (2011 /07/ 10)

● 『イスラーム建築 』の本は、あいかわらず出版されていません。 大震災のあと、「日本は ひとつ」というような標語が だいぶ流れましたが、日本の建築界は ひとつどころか、ますますマフィアに分断・支配されていて、人々は 人間的な言葉ひとつ 発することができなくなっています。『イスラーム建築』の、出版契約さえ無視して 出版拒否をしている 彰国社 ばかりでなく、マフィアを恐れて(あるいはマフィアとつるんでいて)、言論や出版の自由を守ろうともしない 日本のすべての出版社も、私の本を 出そうとはしません。

●● 春、ゴールデンウィークも終わって、大震災や原発の被害が一段落とは とても言えませんが、大学は やや遅れて新学期が始まりました。 新しい気持ちで 建築を学ぼうとしている「建築科」や「建築学科」の学生諸君には、このHPの中の、「原術へ」 のページの「解題」を ぜひ読んでほしい。そして「文化の翻訳」、「何をプロフェスするのか」、「あいまいな日本の建築家」を読んで、「アーキテクチュア」とか「アーキテクト」の意味を知ってほしい。そして これらについて、友人と議論してほしい、と願っています。

● 「古書の愉しみ」の第3回は、ファーガスンの『世界建築史』と覇を競った、『フレッチャー建築史』です。フレッチャーの死後も改定を重ねて、現在 第 20版が出ていますが、ここでは 古書としての第5版と、その邦訳版を採りあげます。ここをクリック すると、フレッチャーのページに とびます。 (2011 /04/ 24)

● 「古書の愉しみ」の第2回は、前回と同じく ジェイムズ・ファーガソンの本で、『インドと東方の建築史』と並ぶ主著の『世界建築史』す。まだ東アジアや中南米が不十分だったとはいえ、ひとつの著作の中に 世界中の建築が大量の図版とともに詳解された、最初の建築史の書物です。

「ファーガソン」の表記は、世間の足並みにそろえ、2019年9月に「ファーガスン」に変更しました。 (2019 /09/ 01)

● 中東が、今 大きく揺れています。チュニジアで始まった 市民による 政治的異議申し立ては、エジプトやイエメン、そして湾岸諸国に広まり、さらに リビアとアルジェリアを揺すぶっています。 エジプトでは、ついに 市民による民主化革命が成就し、2月11日に ムバラク政権が倒れました。乾杯です。 ところが それから 30年間、ムバラクは政権に居座り続けました。ひとつの政権が 10年も続けば 腐敗するのは当然です。まして 30年ともなれば どんなことになるか。30年前には、トルコとエジプトは 似たような印象の国でした。つまり、典型的な後進国で、貧しさが目につき、すべてが うまく機能していない という印象でした。 ところが それから 30年の間に トルコは着実に発展し、今では欧州連合(EU)の一員になろうとしています。停滞するエジプトとの差は 歴然としてしまい、カイロの街の 相変わらずの汚さと対比的な、現在のトルコの街々の 日本並みの清潔さには 驚くばかりです。その差は、ムバラクによる 政権維持のための圧制と、自由への抑圧が もたらした結果でしょう。今、エジプトの人々はムバラクを倒して、あの 33年前と同じ 熱気と祝祭気分に包まれているに ちがいありません。 今回の市民革命の中心地となったのは カイロのタハリール広場ですが、ここから ヒルトン・ホテルとエジプト博物館に囲まれた 広大なオープン・スペースが、タハリール広場に含めて呼ばれることが多く、33年前には、それは巨大なバス・ターミナルとなっていました。ある日、ここからバスで 南の郊外に行きましたが、帰ってくる時 バスに乗りかけて、念のため、このバスはタハリール広場に行きますねと、運転手に尋ねました。ところが彼は 私が何を言っているのか わからず、私が 何度 タハリール・スクエアと言っても通じず、まわりの乗客も 困惑と恐怖の表情を浮かべるばかりです。

そのうちに一人の乗客が、あ、もしかすると この人は、タハリール広場のことを言っているのではないか、と言うと、人々は、そうだ タハリールだ、タハリールだ と口々に言って、一斉に安堵の胸をなでおろし、明るい顔をとりもどしました。で、私も安心して乗り込むと、笑顔の乗客が、「あんた、タハリールじゃないよ、タハリールだよ」と言うのですが、私には、その違いが 全く わかりません。まあ、外国を旅していると、こういうことは よくある笑い話です。

その 心優しく 温和なエジプトの民衆が、市民革命を起こすとは! 実に大きな驚きでした。一方、私の住む日本では、羊のように おとなしい日本人が、マフィアの横暴に何の抵抗もせず、むしろ その手先になったり、その おこぼれに あずかって生きているような姿は、見るに耐えません。こうした中東のイスラーム国の、紛争ではない、平和な文化としての『イスラーム建築』の本を書いても、出版社は マフィアの圧力によって、出版契約も無視して、出版拒否を続ける ありさまです。

● 長年 インドやイスラームの建築を研究していると、新刊書ばかりでなく、多くの古書を蒐集してしまうことになります。インド建築史やイスラーム建築史が研究され始めたのは19世紀半ばなので、200年以上前の本というのはありませんが、100年前、150年前に出版された本というのは 珍しくありません。19世紀には現在のような写真製版がなかったので、中の図版は銅版画や石版画、木版画でなされました。 表紙が革装の美しい本もあり、単に読むだけではない、古美術品のような趣も呈します。

● 今年もまた、昨年と同じ挨拶で始まります。 『イスラーム建築 』 の本は、彰国社が4年にわたって出版拒否をしていますので、いまだに出版されていません。建築界は相変わらず腐りきったままで、沈滞ムードにあるのは、経済の停滞からくる ばかりではありません。東大は村松伸 准教授(生産技術研究所)の無法行為を容認したままですので、私が彼から依頼されて書いた「ジェイムズ・ファーガスンとインド建築」を収録する『建築史家たちのアジア「発見」』も、原稿を渡してから9年半になりますが、いまだに出版されていません(風響社)。

● 前に、アルメニアの歌手 を断続的に紹介していましたが、長い中断のあと、久しぶりに新しい CDを紹介します。今回は 歌手というよりは器楽のグループで、ベルギーの アラックス(ARAX)という名のグループで、アルメニア人の男4人、女1人の編成です。チェロやフルートやギターなど 西洋楽器を用いますが、中心になるのは、ヴァルダン・ホヴァニシアンによる ドゥドゥク という、アルメニアの民族楽器です。オーボエに似た木管の縦笛で、実に繊細で 哀愁に満ちた音色を奏でます。私は昔 ブロックフレーテ(リコーダー)で バッハなどのバロック音楽を吹いていましたので、アルメニアに行った時に試みてみましたが、ドゥドゥクは 音を出すのが はるかにむずかしく、買ってくるのを あきらめました。

●● 映画芸術の愛好家なら、パラジャーノフ の名作、『ざくろの色』という映画を ご存知でしょう。DVDが売切れとなって、中古 DVD市場では えらく高い値段がついていましたが、このたび、やっと新版が デジタル・リマスター版として発売され、入手しやすくなりました。

そうした彼の美術家としての作品集としては、フランスで行われた彼の展覧会の 図録 がありますが、実物が見られる 彼の私設美術館 が、アルメニアの首都 イェレヴァン にあることは、あまり知られていません。それは、彼が世を去った翌年の 1991年に 自宅を改装して、彼の作品のみを展示する美術館としたものです。2階建ての小さな美術館ですが、所狭しと飾られた、それら 自由奔放な興味深い作品群を見ていると、時のたつのを忘れます。上に、サイト上の展示をしましたので、各写真をクリックして ご覧ください。(『アルメニアの建築』のサイトの、「アルメニア雑纂」 のページに移設しました。 (2011 /01/ 01)

● 9年ぶりに パキスタン に行ってきました。短期間の旅でしたが、ラホールのイスラーム建築や、インダス文明の遺跡を 撮影し直してきました。インドの経済的躍進と比べて、パキスタンは対テロ戦争や政情不安、そして この夏の大洪水による災害もあって、経済的には沈滞しています。古建築もスモッグに覆われて悲しげでしたが、簡単な報告を、9年前の「 パキスタン建築紀行」に、続編として付け加えました。ここをクリック して お読みください。 ( 2010 /12/ 01 )

● 新潮社の改訂版『新潮世界美術辞典』の項目による「インド・イスラーム建築史」は、前回の「ムガル時代」に引き続いて、「その他の項目」および「イスラーム以後のインド建築」の項目 を加えて 完結しました。写真は全部で 110点あまりを、新規に スキャンしたことになります。

● 今年の冬、新潮社の『新潮世界美術辞典』の改訂稿を執筆していました。 この辞典が出版されたのは 1985年のことですから、もう 25年も前のことです。世界的に見ても優れた美術辞典だと思いますが、25年間 まったく改訂をしていなかったので、少々内容が古くなってしまいました。特にイスラーム美術やコロニアル美術の項は、当時は十分な扱いを受けていません。私は インドのイスラームと その後の建築の項の改訂を担当しました。

● 夏 たけなわですが、『イスラーム建築 』 の本は、あいかわらず出版されていません。どうぞ、出版社(彰国社)に強く抗議してください。

● 関西の建築関連団体に「日本建築協会」というのがあります。大正 6年に「関西建築協会」として設立された、90年の歴史をもつ老舗団体です。 当初は 関西の建築家を大同団結しようとする組織でしたが、次第に 広く建築・建設関係のゆるい団体となったようです。その機関誌『建築と社会』の 7月号が、「建築と石」という特集をしています。執筆者は、長尾重武、三宅理一、神谷武夫、渡辺明次、倉片俊輔、竹内良雄、新見隆、黒田龍二の諸氏です。

● 毎月1日か2日に、この「お知らせ」欄に 新しい記事を載せるようにしていますが、しばらく スペインに行っていたために、今月の初めには 書くことができませんでした。ポアされたわけでは ありません。22年ぶりに訪れたスペインは、その後 オリンピックや万博を経て高度経済成長を遂げ、EUに統合されて、ずいぶんと様変わりしました。当時は 物価の安い旅行者天国で、ひなびた町や村を 存分に旅することができましたが、今はそういうわけにいきません。それに 観光客の激増で規制が厳しくなり、有名なところは 写真を撮るのも むづかしくなっています。撮影禁止、三脚使用禁止、常時閉鎖、曜日や時間による入場制限、バスの本数減、タクシー代の高騰 等々で、持っていったフィルムの三分の一は 使わずじまいでした。

スペインは 日本よりも はるかに大きな国土面積をもっていますが、経済や人口の面では 日本よりも小国です。それにもかかわらず、旅行者の目には 日本よりも むしろ豊かに見えます。 それは 町々が美しいからです。ヨーロッパに比べて、日本の都市は醜いと、誰もが そう思うでしょう。 そうなった原因のひとつ、それも大きなひとつは、日本に建築家の制度が確立しなかったからです。建築教育(建設教育ではない)が 工学部で 工学教育の片手間に行われ、建築家は「設計技師」あるいは「ビルダー」としてしか 社会から認識されず、工務店や建設会社が設計部をもち、設計部員が社会への貢献よりは 会社の利益のために働き、「建築」という言葉が「アーキテクチュア」ではなく「ビルディング」や「コンストラクション」の意味に定義され、設計事務所は営利企業の株式会社となり、建築書(工学書ではない)が 書店の理工学書売り場に置かれるために一般の人の目にふれず、そもそも 私の書いた建築書は マフィアの妨害によって 出版さえも妨害され、建築界の人間は 誰もがマフィアを恐れて押し黙ったままという、こんな国で 美しい都市が造られるはずも ありません。

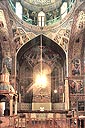

●● 私の書いた本『イスラーム建築』は、奥付の 著者略歴欄に 私のホームページのアドレスや住所を載せようと しているから、という 誰にも信じられない理由で、出版社の彰国社が 出版契約も守らずに、出版拒否したままで3年以上が経過しています。 私は非暴力主義者ですから、テロに訴えることはなく、ただ HP 上で、言論によって 世の中に訴えています。で、今回も その第1章「イスラーム建築の名作」から、イスファハーンの「王のモスク」(イスラーム革命によって王制が倒されてからは「イマームのモスク」と呼ばれている)の項を この HP に載せて、本の内容を 皆さんに判断していただきたいと思います。お読みになりたい方は ここをクリック してください。

●● ヨーロッパを旅していると、美術館や修道院が所蔵する 古写本の細密画を見て、写真では十分に伝わらない その美しさに魅了されます。そうした細密画が 最も発展したのは、イスラーム世界だといえましょう。細密画というのは 独立した絵画作品として描かれることもありますが、本来は 本の挿絵として生まれたものです。偶像崇拝が禁止されていることから、モスクやマドラサなど、公的施設、とりわけ宗教建築においては まったく絵画(壁画)がありませんので、絵画は、裕福な人が私室でプライベートに楽しむ 写本の挿絵として描かれました。

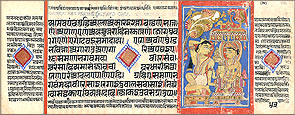

●●● 「ジャイナ教の建築」の中の「『カルパ・スートラ』の写本」の章は、気軽に書き始めたものの、正確を期すために、所蔵する多くの本を読みながら書いているうちに どんどん長くなり、時間が足りなくなりで、いまだに完成せず、未定稿のまま載せてあります(申し訳ない)。『カルパ・スートラ』という聖典名については、初めて耳にする方が多かったことでしょう。インドに何度か行かれた方は、どこかの美術館で 目にされているはずですが、『カルパ・スートラ』という名前を知らなければ、あまり記憶に残らなかったかもしれません。で、そうした方、あるいは ジャイナ教に興味のある方に、本を紹介しておきます。

もっと、見ても楽しい『カルパ・スートラ』が 1977年にインドで出版されていたらしく、4年前に新版が出たのを 今年になって初めて知り、取り寄せました。インドにしては きれいな造りの上製本で、プラークリット語の原文と ヒンディー語訳、英語訳が対訳で載せられていて、そこに、ムンバイの プリンス・オヴ・ウェールズ博物館所蔵の 16世紀の古写本『カルパ・スートラ』からの、細密画の複製 36点が貼り込んであります。この複製が 日本の美術印刷並みであれば 申し分ない本になったのですが、残念ながら 少々 写真製版と印刷のレベルが低いのが難点です。

●●●● ヨーロッパにおける 細密画入り写本の伝統を受け継いでいるのは、文学者と画家の組み合わせによる、近代の「挿絵本」です。オーブリー・ビアズリーの絵で飾られた ワイルドの『サロメ』や、ウィリアム・モリスのケルムスコット本で バーン・ジョーンズが挿絵を描いた『チョーサー作品集』は、19世紀末の最高傑作に数えられます。しかし それらは いずれもモノクロの絵であって、カラーの挿絵が普及するのは アール・デコ(1925年に展覧会)の時代です。それを代表するのが、日本の浮世絵版画の影響を強く受けたフランスの画家、ジョルジュ・バルビエ (1882-1932) です。彼は ファッション画で名をなしましたが、私は むしろ彼の挿絵本に魅了されます。ゲランの 『散文詩』、ピエール・ルイスの『ビリチスの歌』、ラクロの『危険な関係』、アンリ・ド・レニエの『ラ・ドゥーブル・メートレス』など、約 30冊の挿絵本を制作しました。これらは一種の「写本」と言うこともでき、いずれも 半ば手製なので、小部数の出版でした。

● 昨年の春に、アンドレア・マルコロンゴという イタリアの修復建築家からメールがきて、ラーナクプルのアーディナータ寺院 の実測をして、精巧なCAD図面にまとめたという。その主要なものを 論文とともに送ってくれたのを見て、図面の美しさに感銘を受けました。そこで、もし彼が希望するなら、私のホームページの中の「ジャイナ教の建築」のページに、それを紹介するスペースを提供する と申し出たところ、彼は喜んで、ぜひそうしたいとのことでした。ところが、またしても マフィアから圧力がかかり(彼らは すべての私の電話を盗聴し、メールを盗み見ています)、彼は図面も英訳論文も送ってこず、音信を絶ってしまいました。(こういうことが しばしば起こ

るので、こちらは馴れっこになっていて 驚きませんが。)

●● 月遅れの建築雑誌をパラパラとめくっていたら、『新建築』2月号の巻頭エッセイに、建築家の仙田満氏が「創造性を喚起する社会へ」という文を書いているのが目につきました。仙田氏は 日本建築家協会や 日本建築学界の会長も務めた方です。

「私たち建築家 および建築関係者は 日本を「創造性を喚起するシステムを持つ国」 に変えるべく、粘り強く発言し続けていかねばならない」と、本当に そう思っているなら、まず 株式会社であることを やめるべきです。建築家を設計料の 入札で選ぶ(つまり、最も設計の手を抜く、と表明する設計事務所を選ぶ)という、世界のどこにもない、日本だけの堕落したシステムは、大多数の設計事務所が株式会社であるという、世界のどこにもない 堕落したシステムに 対応しているのです。

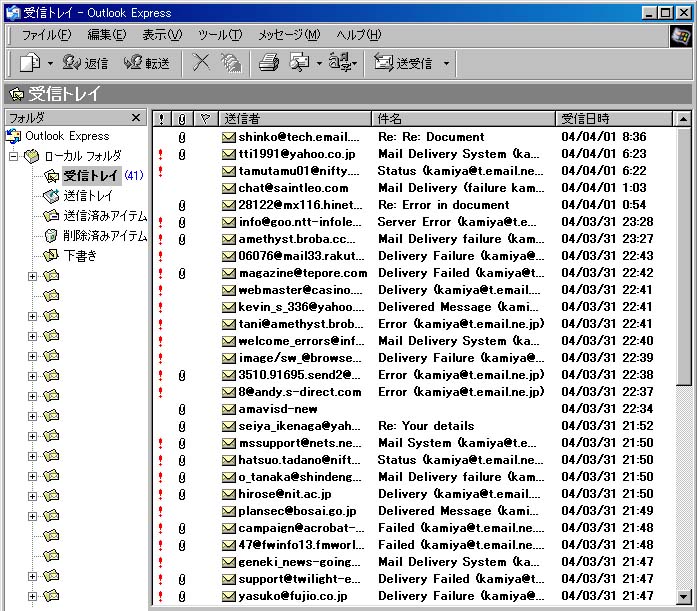

どうぞ、何でも ご意見をお寄せください。メールはこちらまで kamiya@t.email.ne.jp

● 今月もまた 『イスラーム建築 』の第1章「イスラーム建築の名作」 の中から、「エルサレムの 岩のドーム」 (イスラエル) を、『世界のイスラーム建築』のサイトの 同名ページに載せることにしました。これは、イスラームが誕生してから、最初に建てられた本格的なイスラーム建築です。しかしモスクではなく、キリスト教の殉教者廟にならった 円堂(ロトンダ)で、太古からエルサレムの神殿の丘(モリアの丘)にあった「岩」の上に、ドーム屋根を架けたものです。その岩というのは、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教ともに先祖と認めるアブラハム(イブラーヒーム)が 息子イサクを神への犠牲として捧げようとした岩であり、また『クルアーン』の中で 預言者ムハンマドが「夜の旅」をして、そこから天へ昇天したという伝説の岩です。私が訪れたのは、もう 24年も前のことですが、当時も今も パレスチナは紛争地で、安定した平和は訪れません。こういう世界は、いったい いつまで続くのでしょうか? ここをクリック すると、「岩のドーム」のページにとびます。 ( 2010 /03/ 01 )

● 出版拒否が続いている間に、当の出版社から、火事場泥棒のようにして 本を出す人がいるのには 驚きました。

● 21世紀も 早や10年目にはいりましたが、今年もまた 昨年と同じ挨拶で始まります。『イスラーム建築 』の本は、彰国社が3年にわたって出版拒否をしていますので、いまだに出版されていません。長年続いた自民党政権が民主党政権に変わりましたが、建築界には変化がなく、腐りきったままです。東大は村松伸准教授の無法行為を容認したままですので、私が彼から依頼されて書いた「ジェイムズ・ファーガスンとインド建築」を収録する『建築史家たちのアジア「発見」』も、原稿を渡してから8年以上になりますが、いまだに出版されていません(風響社)。  ●● TBSテレビで 毎週 日曜日に放映されている『 THE 世界遺産 』のシリーズ番組で、11月に「タージ・マハルとアーグラ城」の監修をしましたが、続けて インドの「コナーラクの太陽神寺院」の監修をしています。この HPのトップ・ページの写真としても使っている、スーリヤ寺院です。「ユネスコ世界遺産」の中の コナーラクのページは こちら を ご覧ください。TVの放映は、今月、1月 24日の夕方6時です。 (2010/01/10)

● 11月に、アフリカの マリ共和国 に行ってきました。今までエジプトやアルジェリアなど、アラブ・アフリカへは何度も行っていますが、ブラック・アフリカに行ったのは初めてです。土の文化圏におけるイスラーム建築の調査と撮影が目的でした。マリの第一印象は、30年前の南インドに よく似ている、ということでした。暑さも天候も、町の様子も、人々も。通貨が固定相場なので 両替率が悪いのと、公共交通の不便なのには閉口しましたが、治安がよいのには感心しました。 有名な ジェンネの大モスクに行ったら、ユネスコ世界遺産に登録されているにもかかわらず、一部が破壊されているのに驚きました。それは、なぜだったのでしょうか? 詳しくは、『世界のイスラーム建築』のサイトに「マリのイスラーム建築」というページをつくり、概要を載せましたので、お読みください。 ここをクリック すると、そのページに飛びます。 ( 2009 /12/ 02 )

●● マリの歌姫、ロキア・トラオレ を紹介します。アフリカ音楽というと ドラムを中心としたにぎやかな音楽を思い浮かべる人が多いと思いますが、ロキア・トラオレは むしろ静謐な、心に響く歌を歌う シンガー・ソング・ライターです。1974年生まれというから、今 35歳。初めて聴いたのは、昨年の春にモロッコに行った時、エッサウイーラの街に流れていた美しい歌を、そのレコード屋で歌手の名を尋いたら、それはモロッコではなく マリの歌手だとわかりました。当時は知りませんでしたが、マリは音楽活動の盛んなところで、彼女のほかにも サリフ・ケイタを初め、世界に知られた歌手が多くいます。その時買ったのは 『BOWMBOI 』で、すっかり感心しましたが、後半の録音が悪いのには参りました(海賊版だったのだろうか)。彼女は 4枚のCDを出していて、イギリスやフランスでいろいろ賞をとっていますが、おすすめは 最新の『チャマンチェ』で、アマゾンでも買えます。彼女のホームページは こちら です。

● 『イスラーム建築 』の本は、いまだに出版されていません。そこで、今回は その第1章「イスラーム建築の名作」の中から、「コルドバのメスキータ(大モスク)」 (スペイン) を、本のデモンストレーションとして、『世界のイスラーム建築』 のサイトの同名ページに 載せておくことにしました。 かつてイスラーム圏に属したスペインの 最初のイスラーム建築作品で、アルハンブラ宮殿と並んで、南スペインに旅行する人は必ず訪れる建物です。お読みになりたい方はここをクリックしてください。建設段階を示す平面図も載せました。 ( 2009 /11/ 01 )

●● TBS テレビで 毎週日曜日に、連続番組『 THE 世界遺産 』が放映されています。もう 13年以上も続いている長寿番組で、以前は夜の 11時半からでしたが、今は新シリーズとなって、夕方の 6時からの放送になっています(中高年向けの教養蕃組から、若い世代向けの番組への変化ということでしょうか)。そこで新シリーズとして、かつて取り上げたサイトも作り直すことになり、10年前に私が監修した 「タージ・マハルとアーグラ城」も、再度 私の監修で、新たに制作することになりました。今回は 四分庭園 を造園している細密画や、この HP の「ユネスコ世界遺産(インド)」中の「タージ・マハル廟」で作った、上の写真も出てきます。放映は今月、11月 22日の夕方 6時です。

● 「中国北部のイスラーム建築」は、大同(だいどう)のあとを受け、太原(たいげん)、沁陽(しんよう)、鄭州(ていしゅう)と進んで、やっと最後の開封(かいほう)まで 書き終りました。 これで「中国のイスラーム建築」は、個別の建築サーヴェイの記述を全部終わりました。 ずいぶん長いこと かかりましたが、これで 中国の知られざるイスラーム建築の主要なものを すべて、日本で初めて紹介したことになります。

● 8月 30日に4年ぶりの 衆議院選挙 が行われ、民主党が圧勝しました。民主党は、党のメンバーの由来を見ても、自民党と それほど違いがある政党とは思えませんが、しかし、政権を担う与党と 内閣の構成員がガラリと入れ替われば、政官業の癒着を 一時的にせよ、かなり 断ち切ることができることでしょう。そして日本のよどんだ建築界にも、多少は凛とした風が吹いてくるかもしれません。そう 期待したいところです。

●● 私のHPにおいて、マフィア というのが 何のことか解らない、というお便りをいただくことがあります。日本のマフィアと言えば、暴力団のことを思い浮かべる人が多いでしょう。しかしながら、私のいうマフィアは、暴力団とは 直接の関係はありません。

● 東大・生産技術研究所の村松伸 准教授から、『 建築史家たちのアジア 発見 』という本を 風響社から出版するので、建築史家の「ジェイムズ・ファーガスンとインド建築」について書いてほしい、という依頼を受けたのは 2000年のことです。これは、近代において、建築史家たちによって アジア諸国の「建築史」が形成されていった過程を、現在の建築史家たちが分担執筆するものです。

● 今年のはじめから、毎月1日にサイトを更新して「お知らせ」欄に載せることにしてきましたが、4月1日に「サイトの編成替え」について書いたあとは、そのことに膨大な時間を費やしてしまったあとなので、5月はお休みとなってしまいました。実を言うと、4月にエジプトとトルコに撮影旅行に出かけ、そのスライドの整理と書き込みに、またしても 大きく時間をとられてしまったのです。で、だいぶ時間がかかってしまいましたが、「中国西部のイスラーム建築」が やっと全部終わりました。 当初は 簡単に HP に載せるつもりだった「中国のイスラーム建築」が、書いているうちに次第にエスカレートし、写真枚数も増え、図面も載せるようになってしまいました。この「中国西部」は、最もイスラーム教徒の多い地区なので、扱う建物数も多く、「中国南部」が全部で 21ページだったのに対して、33ページにも 増大してしまいました。 時間が かかったのも むべなるかなです。これから 中国北部の続きを書いていきますので、請う ご期待。 ここをクリック すると、『世界のイスラーム建築』のサイトの「中国西部のイスラーム建築」のページに跳びます。 ( 2009 /07/ 01 )

●● この HP は 英語版 もつくっていますが、英訳は なかなか進みません。 韓国語版もそうですが、かつて協力してくれた人、協力しようとしていた人たちが、マフィアの脅しにあって、あるいは その報復を恐れて、逃げ出してしまうからです。 そして今回、インド関係のサイトと イスラーム関係のサイトを分離してみたら、今まで英訳したのは すべてインド関係であったことに気がつきました。そこで、今年は 私自身がイスラーム関係の記事を英訳していくことにし、まずは「イスラーム建築入門」の中の、第1番目の「イスラーム建築 Q&A」を英訳しました。

日本では、私の書いた『イスラーム建築 』が 彰国社の出版拒否にあって、一般の人々に読んでもらえず、イスラーム文化への理解が進みませんが、欧米では たくさんの美術書が イスラーム建築の本として出版されていますので、いまさら入門編でもない とも言えましょう。それでもアメリカでは バラク・オバマ氏が大統領に就任したことによって、イスラーム諸国との対話ムードも醸成されてきました。で、まあ 世界の初心者のために、 私のイスラーム建築入門編の 英語版にも 意味があるかなと思っています。どうぞ 外国のお友達に 紹介してください。これから続けて、「イスラーム庭園」をはじめ、以下の章も英訳していく予定です。ここをクリック すると、『INTRTODUCTION TO ISLAMIC ARCHITECTURE』 のサイト中の、「QUESTIONS and ANSWERS」 のページに跳びます。

● 「神谷武夫とインドの建築」のサイトは、年々ページが増えて 全体の容量が大きくなりすぎてしまったために、インド関係のサイトと イスラーム関係のサイトに 分離することになりました。

●● 旧アドレス http://www.ne.jp/asahi/arc/ind/ は、新設の「世界のイスラーム建築」というタイトルのサイトとなりました。 この分離に伴い、文献目録も二つに分け、イスラーム関係の書籍は「イスラーム建築・文献目録」として そちらに入れ、国別の項目を立てています。 「お知らせ」欄は、今までどおり「神谷武夫とインドの建築」のみに置いて、イスラーム関係の新しい記事も ここから跳ぶようにします。

● サイトの分割と新設に 膨大な時間をとられ、「中国のイスラーム建築」の執筆は、またしても お休みとなりました。今月はまた カイロとイスタンブルに出かける予定なので、いったい中国は いつになったら終わるのやら。分割した2つのサイトは、まだ ページ相互のリンクの不具合などがあるかもしれませんので、お気づきの方は メールで 御一報ください。 ( 2009 /04/ 01 )

● 新年を迎えて、トップページのデザインを変更しました。今年の トップ写真は コナーラク の スーリヤ寺院 です。今から 32年前に 初めてインドに旅行したとき、カルカッタ (コルカタ) から入国しましたが、その日の夜行列車でブバネーシュワルに行ったところ、何かの祝典があるとかで宿がとれず、さらに足を伸ばして コナーラクのトゥーリスト・バンガローに泊りました。このバンガローが新築なったばかりで、まあ清潔な建物であったのは、インドで最初の宿泊地としては幸いでした。そしてすぐ近くの スーリヤ寺院 は まだ それほど観光化されていず、廃墟であるにもかかわらず 実に魅力的で、すっかり心を奪われたものです。 ( 2009 /01/ 01 )

●● 『イスラーム建築 』の方は、彰国社が 相変わらず 出版契約も無視して、2年にわたって 出版を拒否しています。 この二つ下の欄をご覧ください。 ●●● ところで 建築(アーキテクチュア)の本というのは、外国の書店では「美術と建築(アート・アンド・アーキテクチュア)」の売場に並べられます。ところが日本では、世界標準とは異なった、大学(工学部)における エンジニア教育中心の「建設・建築 教育システム」および その学会の構成を反映して、アーキテクチュアの歴史やデザインの本も「建設工学(ビルディング・エンジニアリング)」に分類されてしまい、「理工学書売場」に並べられてしまいます。しかし一般の人は、書店の美術書売場には行きますが、理工学書売場になど 決して行きません。したがって、せっかく一般読書人や美術愛好家にも 興味をもってもらえる建築書が、一般の人の目に触れません。そのために、わが国における一般人の建築的教養が ますます欠けることになります。私が今までに出した本は すべて歴史やデザイン分野なのですが、やはり 理工学書売場に置かれてしまっています。 また、かつては たくさんあった建築雑誌も、廃刊や休刊になって数が少なくなりました。そして、かつての建築雑誌は すべて1ページの「書評欄」をもっていて、新刊書の中から 毎月1冊を選び、外部の建築家や評論家に依頼した「書評」を載せていて、それが 若者たちの読書意欲を そそったものでした(自社の本の、手前味噌な「宣伝書評広告」とは 違います)。それが どんなものであったかを示すために、建築雑誌における 私の本への書評を(今まで 遠慮していましたが)、今回一括して「著書・訳書」の それぞれのページに 載せさせてもらうことにしました。また、建築雑誌以外のものも2つ入れています。それぞれの書評者の名前をクリックすると、そのページに飛びますので、興味のあるところを お読みください。批評の仕方を 読み比べるのも 興味深いでしょう。

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|