| ラーナクプルの アーディナータ寺院 |

神谷武夫

| ラーナクプルの アーディナータ寺院 |

神谷武夫

「これこそインド建築の最高傑作だ。」インドの3カ月の旅の終盤近くになって、アーブ山から 汽車とバスを乗り継ぎ、町でもなければ村でもない、山奥のラーナクプルに 忽然(こつぜん)と聳えるジャイナ寺院を訪ねた時、興奮のうちに寺院内を歩きまわりながら、そう確信したものだった。東インドから始まった建築巡礼の旅で、北インド、南インドを へめぐって、ヒンドゥやイスラムの数々の傑作に圧倒されながら、それにも増して 深い感銘とともに旅のハイライトとなったのが、初代ティールタンカラのアーディナータに捧げられた この寺院である。 それから9年ずつへだてて、3たび ここを訪れることとなったが、そのつど 新しい感動をおぼえずにはいない。建築と彫刻や工芸との幸福な結合、変化に富んだ空間体験、白一色の純粋な美しさ、繊細きわまりないドーム天井をいただく 高い吹き抜けの浄土感覚、その他、筆舌に尽くしがたい美しさとは、このことである。最初の訪問以来、なぜ このような寺院が誕生したのかを調べるにつれ、ますます この寺院の魅力のとりことなってしまったのであった。

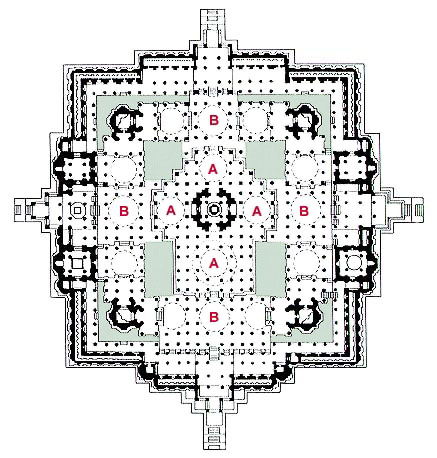

寺院は大規模で(図面1)、全体が 60m× 62m(*1)の、まるで要塞のような基壇の上に建ち上がり、中央の入口階段の上には3層の「バラーナカ」(エントランス・ホール)が、ドーム屋根を戴いている。 前回説明したような 防御姿勢で、入口の扉は小さめである。これをくぐって なおも暗い階段を登ると、不意に 明るい大空間が劇的に現れ、その華麗さには 思わず息を飲む。

林立する柱の群れは 細かく彫刻されて、同じ彫刻パターンの柱は2本とない という。 そして2層、3層に吹き抜けた空間に、高く低く大ドームや小ドームが架かり、そのドーム天井の彫刻がまた 途方もない密度である。天井の高低差の間や 中庭からは光があふれ、相互貫入する空間と、いたるところの繊巧な彫刻を浮かび上がらせる。 華麗といっても、床から天井までの一切が 白大理石で造られているので、実に清浄な華麗さであり、これもまた 浄土の世界の現前なのだろう。

建築的に 最も印象の近い例を思い浮かべるなら、フランク・ロイド・ライトの 中期の『エニス邸』と『帝国ホテル』であろうか。あの2作は 独特なコンクリート・ブロックやテラコッタ、そして大谷石が繊細な彫刻要素となり、その反復と展開を 通奏低音として、複雑にからみあい流れゆく、一種 非現実的な空間構成の魅力を創り出していた。そしてラーナクプルでは、外周壁以外に 内外をへだてる壁が ほとんどないために、空間の流動性が いっそう深まっているのである。

この建築作品は 美術史家からは 過小評価されていると思われるが、そのわけは、個々の彫刻を独立的に眺めた時に、ヒンドゥのものよりも劣る という点にあるだろう。しかしジャイナ建築においては、彫刻は 独立価値を主張するのではなく、おびただしい彫刻が すべて建築要素の枠を はみ出さずに、全体的な建築空間に奉仕するのである(そのことがまた ライトの建築を彷彿(ほうふつ)とさせる点である)。次に、シカラを初めとする建築要素のほとんどが、ヒンドゥ建築と共通であって、独自のものを打ち出していないという点にある。

まず第1は「彫刻的建築」である。おそらく ヒンドゥを初めとするインド建築の本質は彫刻性にあって、細部彫刻の豊かさは もちろんのこと、建物全体が ひとつの彫刻作品のような趣を呈することが多い。これを「かたまり的建築」と呼ぶこともできる。

このように、あらゆる建物は この3種の建築術(アーキテクチュア)に分類することができるだろう。

では、そうした総合性を ジャイナ建築が獲得しえた原因は何だったのだろうか。それこそが、今までも たびたび登場した「チャトルムカ」(四面)堂形式なのである。ラーナクプルの寺院の中央部を、アーブ山のデルワーラ寺院群の中で 一つだけ異なった平面形をしていた カラタラ寺院の平面(第1章参照)と比べてみれば、両者がそっくりであることに 気付かれるだろう。そこでは 中央祠堂が四方に開かれていて、それぞれの前面にドーム天井の「マンダパ」(ホール)を備えている。 ところで、ヒンドゥ寺院の基本形は<聖室+マンダパ>であって、聖室(ガルバグリハ)は 常に前面にのみ扉口を持つから、四方にマンダパを備えることは ありえない。ヒンドゥ寺院における「ガルバグリハ」(*2) とは「神の住まい」なのであって、1軒の家のように 戸締まりがなされねばならない。昼は神像に食事が備えられ、オイル・ランプの光でもてなされるが、夜はそこで神が眠るべく、扉が閉ざされる。

サマヴァサラナにおける マハーヴィーラ (From "Kalpa-Sutra" c. 1475-1500, Detroit Institute of Art) ジナが全智になると、インドラ神が 彼のために 説教場としてのサマヴァサラナを用意する。 四方に開かれたサマヴァサラナは、円形の場合もあれば 矩形の場合もある。 これに対してジャイナ寺院というのは、神の住まいなのではなく、「ティールタンカラ」(祖師、ジナ)が 教えを説く場所なのである。それを「サマヴァサラナ」と呼ぶが、ジナの教えは四方(世界)に説かれねばならない。ジャイナ教の本尊形式で特徴的なのは、しばしば4体のティールタンカラ像が(立像あるいは座像で)背中あわせになっていることで、これを「チャウムカ」、あるいは「チャトルムカ」(四面) 像 と呼ぶ。このチャトルムカ像を本尊とした場合に、その聖室(ガルバグリハ)もまた 四方に開かれ、各面に 礼拝場であるとともに説教場である「マンダパ」を備えることになるのである。

ジャイナ教のチャトルムカ像は3世紀のものがマトラから出土しているから、古くから四面堂が建てられていたらしいが、それらは現存していない。寺院の主流は、ヒンドゥにならった<聖室+マンダパ>であって、中世になってから「四面堂形式」が 次第に独自の展開をとげるのである。

リンガラージャ寺院、ブバネーシュワル 五堂形式の寺院、シンナール もう一つの方法は、本堂寺院の対角上の四方に4つの小祠堂を建てることで、この全体を「パンチャーヤタナ」(五堂形式)と呼ぶ。これはヒンドゥに限らず、仏教やジャイナ教でも 広く行われ、実は このラーナクプルの寺院も一種の「五堂形式」をとっている。ここでは それら対角上の4つの祠堂が「二面堂」形式をとり、さらに 南北両端に4つの「側堂」を加え、外周を 86の小祠堂が取り囲んで 伽藍の全体を作っているのである。 これがヒンドゥの「五堂形式」と異なるのは、ちょうどアーブ山で、「ムーラ・プラーサーダ」(中央祠堂)の手前に「ンガ・マンダパ」を作って周廊と連結させ、一気に全体をインテリア化したように、ここでも これら全ての要素が、ドーム天井を戴くマンダパ群によって連結され、いくつかの中庭を囲みとりながら、全体が一続きのインテリア空間となったのである。いわば この寺院は、伝統的なインド建築の あらゆる要素の集大成であって、しかもそれを きわめて高い完成度にまで もっていったのであった。

記録によれば、ラーナクプルの寺院の直接のモデルとなった「四面堂」形式の大寺院が シッダプラ (*3) にあって、「ラージャ・ヴィハーラ」(王の僧院)と呼ばれていた。 残念なことに、これは破壊されて、今はない。ラーナクプルの寺院は、ソーランキー朝のラーナー・クンバ王の治世の 1439年に、ダラナー・シャーが寄進した(*4)。

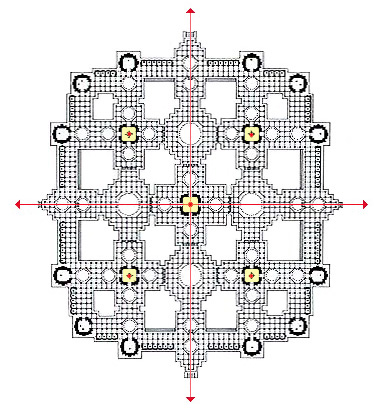

この理想プランは ラーナクプルの寺院を さらに大規模にした形をとり、通常のスパンを当てはめれば、全体で約 100m角という壮大な規模の寺院となる。それを可能にさせるのが「チャトルムカ形式」であることは言うまでもないが、この平面図は一種の「マンダラ」であって、仏教のマンダラと同じく、一つの宇宙観の表現であるともいえる。しかしながら、これほどに大規模なマンダラ的寺院は、インドでは ついに建てられることがなかった。それが実現するのは、むしろインド圏の 東南アジアだったのである。

東南アジアでは、ジャワ島(インドネシア)の ボロブドールや ロロ・ジョングラン、クメール(カンボジア)の プノム・バケンから バーヨンに至るまで、壮大な寺院計画がなされた。けれど、単に平面的な境内の広さだけでなく、建築的にラーナクプル ないしジャイナの理想プランに比較しうるのは、11〜 12世紀に建てられた アンコール・ワットであろう。

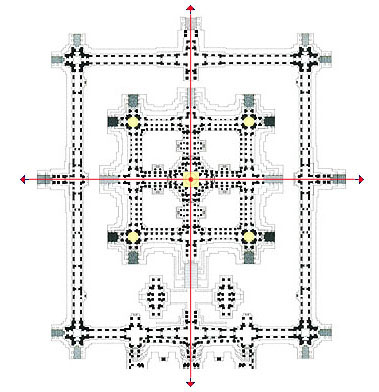

(図面 3) に示すのはアンコール・ワットの第2回廊から内側であって、この外側には 第1回廊がある。第2回廊の規模は約 100m× 120m(*5)であるが、その構成は ジャイナの理想プランと たいへんによく似ている。しかも、アンコール・ワットの中央祠堂もまた 四面堂であった、ということに気がつくのである。つまり、四方に広がる大規模な寺院計画では、その本堂がチャトルムカ的であることが 必然的に要請されてくる。

さて、ジャイナの「四面堂」とアンコール・ワットの間の 橋渡しをするのは、現在のバングラデシュのパハールプルに 廃墟として残る仏教寺院、8〜9世紀建立の ソーマプラ大僧院(マハーヴィハーラ)である (*6)。これは 300m× 300mもの広大な境内の中央に聳える寺院であって、これは まぎれもない四面堂である。

南アジアの地図 どうやら仏教は ジャイナ教の影響を受けて「チャトルムカ像」を造り始めたらしく、古いものでは7世紀のものが、仏教の聖地 ボードガヤーから出土している(ネパールでは もっと早くから造られていたようであるが)。そして パハールプルの地には、もともと ジャイナ寺院があったらしい。こうして インドの仏教寺院で唯一の作例である パハールプルを通して、四面堂形式が東南アジアに もたらされた。それが クメールやジャワの マンダラ的な大伽藍のプランを発展させたのである。

インドのヒンドゥ寺院は「四面堂」を発展させることが なかったが (*7)、イスラーム時代になると、ムガル朝の墓廟建築は「チャトルムカ形式」をとることが多かった。インドのイスラーム建築の源流はペルシャにあり、庭園構成もまた ペルシャの「四分庭園(田の字形の幾何学庭園)」が もたらされた。デリーのフマユーン廟 は、そうした大規模な四分庭園(チャハルバーグ)の中央にあり、必然的に 四面堂形式 をとっている。

こうして見てくると、ジャイナ教が生み出した四面堂形式は、インド圏を通して ずいぶんと大きな役割を果たしたことがわかる。その実例は 多数に及ぶが、しかし その四面堂プランによって生み出された 空間の豊かさを比較するとき、ラーナクプルの寺院は 比類がないように思われる。

さて こうした「四面堂(チャトルムカ)形式」を、特にジャイナ教が発展させてきたのは なぜだったのだろうか。こうした問いに対する完全な答というものは ありえないから、その宗教的内容に即して 仮説を立てる以外にない。ここでの仮説は、ジャイナ教の論理学に基づくものである。

多くの宗教が 自分の神や世界論をのみ 真理と主張し、時に 他の宗教と 宗教戦争まで引き起こしてきた歴史を かえりみる時、これは ずいぶんと近代的な考え方では ないだろうか。インドにも 宗教紛争が 数多くあり、現在もなお 引き続いているが、ジャイナ教は 武力闘争をしたことは一度もない。 すべての宗教が こうした観点に立てば、世界は どれほど平和になることだろうか。

そもそも ジャイナ教が 24人ものティールタンカラ(祖師)を想定したということ自体が、私には不思議であった。キリスト教や仏教のように、開祖は一人で十分なのではないだろうか。おそらくジャイナは、その場合の マハーヴィーラへの個人崇拝を避けるために、そして 絶対者の存在を否定するために、マハーヴィーラ以前に 23人ものティールタンカラを想定して、それらに同等の価値を与えたのであろう。 インドで生まれ育ったから、ジャイナ教もまた 偶像崇拝のスタイルをとってはいるが、キリスト教やヒンドゥ教の偶像群と異なって、ジャイナ教のティールタンカラ(ジナ)像には 個性的表現というものがない。24人のどれをとっても ほとんど 同じ姿勢の立像か座像 の姿をしていて、まるで 見分けがつかない。それは 彫刻作品としての、美術史の研究対象とは なりにくいし、極端に言えば、それは 一種の 記号に過ぎないように思われる。そこで礼拝されるのは、キリストだとが シヴァ神だとかいったような 人格や神格ではなく、記号の形をとった 世界の秩序、あるいは 宇宙の多様な真理 なのではないだろうか。 そのとき、ジャイナ教は 不意にイスラーム教に類似してくるのである。形の上では 両者は全く対照的で、イスラームは絶対的一神論であるが、その唯一神とは 人格神ではなく、宇宙の秩序 そのものと同義ともいえる。またイスラームでは 偶像が一切禁止されているが、ジャイナのティールタンカラ像も 一種の記号に過ぎないとすれば、両宗教の礼拝は 結局 同じことのようにも思える。共に階級制度を否定し、イスラームでは、神の前には「すべての人間が平等」であり、ジャイナ教では、輪廻の相のもとでは「すべての生物が平等」なのである。

白大理石の柱の彫刻と、パ-ルシュヴァナ-タ像 イスラームは 偶像崇拝を否定したがゆえに 絵画や彫刻は あまり発展せず、その造形意欲は ひたすら建築に集中した。ジャイナでは 偶像彫刻に人格的表現や 物語性を与えなかったから、ジャイナ寺院もまた 建築に打ち込み、彫刻は イスラームのアラベスクと同じように、建築要素の枠組みの中での装飾に 専念させたのである。おそらく このことが、今までの美術史家が ジャイナやイスラームの美術を 高く評価してこなかった 大きな原因であり、同時に 私のような建築家は、ジャイナやイスラームの建築に ひときわ 感銘を受けることになるのであろう。

ついでに もう一つ 似たような例を挙げておくなら、ヨーロッパのシトー会の修道院が それである。ベネディクト会の華美に反発して、絵画や彫刻による虚飾を排除しようとしたシトー会は、従って ひたすら建築の構成と 空間の美しさの開拓に没頭したのだった。それによって、美術史家の評価とは違って、われわれ建築家が深く感動する ル・トロネや フォントネーの修道院建築を生んだ。ジャイナ教の建築、なかんずく ラーナクプルのアーディナータ寺院は、こうした文脈においてこそ 価値づけられるのである。

ジャイナ教の建築が ラーナクプルの寺院で絶頂に達したあと、ジャイナに限らず、インドの伝統的建築様式の発展は 終わりを告げ、以後 凋落の一途を たどることになる。外来のイスラーム建築の時代に入ったのである。南インドを除けば、独立を保ったヒンドゥ王朝の建築でさえも、イスラーム建築の影響を強く受けた。

アフマダ-バードのハティ-シング寺院と カルカッタのシ-タラナ-タ寺院

カルカッタにも同時代の シータラナータ寺院 がある。英領時代に発展した大都会の中では 異彩を放つ建物ではあるが、近世のシカラ寺院と ムガル宮殿、それにイタリア・バロック様式を結びつけたようなスタイルには、かつてのラーナクプルのような偉大さは見られない。 (『 at 』誌 1994年1月号)

|