SACRED ARCHITECTURE IN INDIA

BACK NEXT

神谷武夫 著・写真、 2005年、 小学館

( A5判ー128pp、ソフト・カバー、1,700円、ISBN 4-09-343192-2 )

インドの宗教建築を 宗教別に解説するヴィジュアルな概説書で、

本来のタイトルは、『インドの宗教建築 』でした。

第1章−仏教、第2章−ヒンドゥ教、第3章−ジャイナ教、第4章−イスラム教、

第5章−その他の宗教。 インド建築全体の入門書として最適の本です。

オールカラーの写真 約 170枚収録の ヴィジュアルな本です。

オンライン書店で注文するには

< アマゾン >、

あるいは< 紀伊国屋 >を クリックしてください。

【 はじめに 】 より

Page Samples

インドの宗教と建築

インドと聞けば、何よりもまず 宗教を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。日本の仏教徒にとって、そこはまずもって仏教発祥の地、西方浄土である。そして現代のインドはヒンドゥ教の国、というイメージも持たれているだろう。

ところが、インドのシンボルとして 知らぬ人のいないタージ・マハルは、イスラム教の墓(廟建築)であると聞くと、少々混乱をきたしてくる。さらに、日本には あまり知られていない ジャイナ教という宗教が、インドの歴史では重要な役割を果たしていると知れば、その混乱はさらに深まり、また多くの人がインド人のイメージとして抱いている、髭をのばしてターバンを巻いた男たちは、実はヒンドゥ教徒ではなくシク教徒だと言われると、その混乱は極に達する。

もっと深く知ると、インドには ペルシアで滅んだゾロアスター教徒が ムンバイ周辺に移住していて、パルシーと呼ばれていることや、ローマ帝国で迫害されたキリスト教徒が南インドに移住してきて 今も古代シリア語の典礼をしているとか、さらには1世紀頃にインドに移住してきたユダヤ教徒のコミュニティが散在しているとか、新しくは(といっても 16世紀からだが)ポルトガルによって ゴアにカトリックのキリスト教がもたらされ、英領時代には アングリカンのカテドラルが各地に建てられた、とか知るに及んで、いったいインドの宗教事情はどうなっているのか、それほど多くの宗教が今もなお並存しているのはなぜなのか、という疑問をもつことだろう。

そんな疑問に建築の面から答えようというのが、本書の目的である。一度でもインドに旅行したことのある人なら、インドにはさまざまな驚嘆すべき宗教建築が 観光遺産として目白押しであるのをご存知だろう。国土の広さと歴史の長さからいって、その総数は世界一ではないだろうか。私が初めてインドの地を踏んだのは今から 30年近くも前だったので、旅行は楽ではなかったが、苦労して旅した先にはいつも素晴らしい建物が待っていた。

しかし、それらの宗教建築の形態が あまりにも多様であったので、その全容や相互関係を把握するのは容易ではなかった。特に、当時の日本ではイスラム文化の紹介がほとんどなされていなかったので、インドに これほど多くのイスラム建築が存在するということが理解しがたかった。そしてまた、私が最も感銘を受けたのは、ヒンドゥ教でもなく、イスラム教でもなく、ジャイナ教という、これまた日本では まったく知られていなかった宗教の寺院だったのである。

たいていの国では、こうした遺産は1つか2つの宗教に属しているのだが、インドでは実に多様な宗教の建築遺産が混在している上に、通常の人の 1、2週間の旅では ほんのわずかしか見ることができないので、インド全体の宗教建築がどのように関連しあっているのかを把握するのは困難であろう。そこで本書では、インド全土の代表的な建築作品を 宗教別に訪ねることによって、その全体的な見取り図を得ようと思う。

Page Samples

本書の構成

第1章 では、古代の仏教寺院を扱う。紀元前5世紀頃に生まれ、東南アジアから中国、日本にまで広まって世界宗教となった仏教は、残念ながら 13世紀にはインド本土から姿を消してしまうので、現代に残された遺産の数は そう多くはないが、古代の仏教建築とはどんなものだろうか。

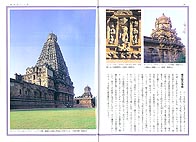

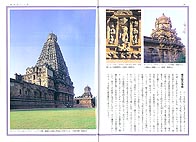

第2章 では、現在のインド国民の8割以上が信仰する ヒンドゥ教の寺院である。したがって その数も圧倒的に多く、北と南では はっきりと異なった様式を生んだ。大部分は石造建築であるが、地域的に限定される木造寺院まで含めて、その多様性を わかりやすく分類してみたい。中世の北方型と南方型の寺院とは、どのように違うのだろうか。

第3章 は、仏教の兄弟宗教であるわりには、十分に知られていない ジャイナ教である。 仏教とは逆に、国外に出ていかなかった代わりに、現代まで連綿と 2500年の歴史を誇り、素晴らしい建築遺産を多くかかえている。インド建築の最高傑作は ジャイナ教の寺院である、と言ったら驚かれるだろうか。

第4章 では 13世紀に西方からやってきた イスラム教をとりあげる。イスラム教の礼拝堂(モスク)は普通、寺院とは呼ばないが、ここでは 古代から近世までの宗教建築すべてを「古寺」に含めていると理解していただきたい。神々の像で満ちあふれたヒンドゥ教と対照的に、まったく偶像崇拝をしない イスラム教の礼拝堂とはどんなものだろうか。

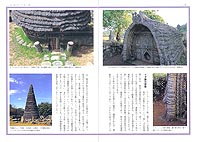

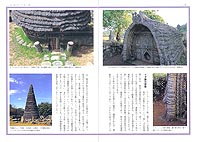

以上の大宗教以外の さまざまな宗教の寺院をまとめて、第5章 で一瞥してみたい。そこには外来のキリスト教もあれば、インドの山地部族の宗教もあり、とうの昔に滅びてしまった宗教もあれば、シク教のような 近世に生まれた宗教もある。これらは、日本では最も存在の知られていない建築かもしれない。

各章の記述は、古い時代から新しい時代の建築へと 歴史的変遷をたどれるような構成にしてあるので、いっそう理解しやすいのではないかと思う。

Page Samples

< 目次 >

| | はじめに | 004 |

| | 水辺の重要性 | 006 |

| | インドの地図 | 008 |

| | インダス文明の遺跡 | 010 |

|

|

| 第1章 | 仏教 | 012 |

| | チャイティヤとしてのストゥーパ | 014 |

| | ガンダーラの遺跡 | 016 |

| | 石窟寺院 | 018 |

| | 石造とレンガ造の寺院 | 024 |

| | ラダック地方のゴンパ | 026 |

| | 仏跡巡礼 | 028 |

|

|

| 第2章 | ヒンドゥ教 | 030 |

| | 初期の石造寺院 | 032 |

| | 石彫寺院 | 034 |

| | 南方型の寺院 | 038 |

| | 図解・南方型と北方型 | 046 |

| |

| |

Page Sample

Page Sample |

| |

| | 北方型の寺院 | 048 |

| | 中間型の寺院 | 058 |

| | ベンガルのテラコッタ寺院 | 064 |

| | ケーララ地方の木造寺院 | 066 |

| | ヒマラヤの木造寺院 | 068 |

| | イスラム建築の影響 | 070 |

|

|

| 第3章 | ジャイナ教 | 072 |

| | 石窟寺院と石彫寺院 | 074 |

| | 南インドの空衣派 | 076 |

| | 山岳寺院都市 | 078 |

| | 西インドの白衣派 | 082 |

| | インド建築の最高傑作 | 084 |

| | 四面堂の伝播 | 088 |

|

|

| 第4章 | イスラム教 | 090 |

| | デリーのスルタン朝 | 092 |

| | 西インドのモスク | 094 |

| | 南インドのモスク | 096 |

| | ムガル朝の発展 | 098 |

| | アクバル大帝の新宗教 | 100 |

| | シャー・ジャハーンの白い建築 | 102 |

| | インドの廟建築 | 104 |

| | カシュミールの木造モスク | 110 |

|

|

| 第5章 | その他の宗教 | 112 |

| | アージーヴィカ教の石窟寺院 | 114 |

| | トダ族の宗教 | 116 |

| | シク教の寺院 | 118 |

| | キリスト教の聖堂 | 118 |

| | ユダヤ教 | 126 |

BACK NEXT

© TAKEO KAMIYA 禁無断転載

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|