ヨルダンの建築

(含・ヨルダン川西岸地区)

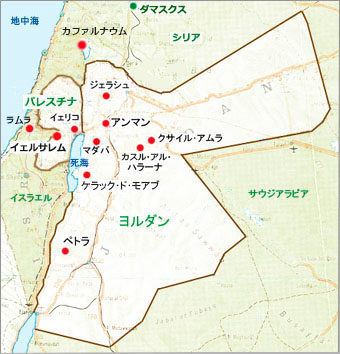

「ヨルダンの建築」は『世界建築ギャラリー』のディヴィジョンから、今回 新しく設けた『中東の建築』のディヴィジョンに 移すことにしました。そして「パレスチナ国」(ヨルダン川西岸地区およびガザ地区)をここに含めます。といっても ガザ地区には建築的に見るべきものは ほとんどないので、そのかわりに、この地域への建築的理解のために、イスラエル領である カファルナウム(カペルナウム)とラムラを <参考> として加えました。しかし メインは 何といっても、ユダヤ教、キリスト教、 イスラームにとっての共通の「聖都」であるイェルサレムです。 ( 2018 /12/ 01 )

この章には 建築史の立場から、ヨルダンというのはどんな国かを、シリアの章と同じように、私が撮影してきた写真を用いて 歴史順に紹介しておこうと思う。

「シリアの建築」に書いたように、中東の、地中海の東部地域は 古来 シリアと呼ばれてきた。そこには 現在のシリア共和国だけでなく、レバノン、パレスチナ、イスラエル、ヨルダン、(ときにはトルコ南部まで)含まれるので、その歴史上のエリアを 現在のシリア共和国と区別して、「大シリア」と呼んだりもする。ヨルダンは 文化的には(建築的には)シリアと連続している地域なので、ローマ時代から近代までの建築史的変遷過程は、シリアと ほとんど全く同じである。したがって建築史的区分(項目立て)も ほとんど同じとなる。

ヨルダンの建築的遺産は、ローマ時代のジェラシュや ヘレニズムのペトラをはじめとして、多くが西半分にあるが、初期イスラームのウマイヤ朝時代の「砂漠の城館」と呼ばれる一連の建物が、「カスル・アルハラーナ」をはじめ 砂漠地域の諸所に残っていて、「イスラーム建築」のスタイルが成立する以前の、最初期のイスラーム建築として、「イスラーム建築史」では必ず言及される建物群である(シリアのパルミュラから遠からぬ地にも、東と西の「ハイル宮殿」(カスル・アルハイル)がある。

ヨルダンの建築で最も人を驚かせるのは、ペトラの遺跡だろう。岩山の裂け目のような、スィークと呼ばれる狭い通路を1キロメートル以上歩いていくと、突然ヘレニズムの神殿建築のような巨大な建物が、それも石を積んだのではなく、インドの石窟寺院や石彫寺院のように岩壁を彫刻した姿で現れるのには、度胆を抜かれる。さらに歩いて廃都の中央に出れば、周囲の岩山には無数の石窟墓が彫刻されていて、初めてインドのアジャンターやエローラーを訪れた時のように 興奮したものである。   ヨルダンの首都アンマンの市街と 女学生たち ( 2015 /03/ 01 )

ヨルダン王国には「博物館都市」がないので、建築的にはいささか物足りないと3年前に上記したが、今回、超の字がつく「博物館都市」イェルサレムをヨルダンに加えることになったので、古代も 中世も 現代も 一気に充実した。イスラームとキリスト教とユダヤ教が複雑にからみあう史跡、建築の扱いに苦労したほどである。

聖都イェルサレムは 4,000年とも5,000 年ともいわれる歴史を閲(けみ)し、現在は人口約100万の大都市である(といっても 東京都世田谷区の2倍くらいの面積)。建築的に見るべきものは、市壁で囲まれた「旧市街」に集中しているが、それは 19世紀半ばまでの市街全体で、面積的には ごく小さく(外苑を含めない皇居の敷地面積の約8割)、旧市街の西側に広がる 現在の大きな市街がユダヤ人地区で、東側がアラブ人地区(パレスチナ国の名目的首都)である。現代建築は もっぱら西側にある。 都市の起源は、紀元前30世紀頃にカナンと呼ばれていた土地にできた セム系民族の集落という。前1000年頃にヘブライ王国が成立し、第2代の王 ダヴィデが最盛期を築いて 都にしたので、今でもイスラエル人は イェルサレムを「ダヴィデ王の都 (City of David)」と言うことが多い。

3代目のソロモンが モリアの丘に神殿(第一神殿)を築いたので、この都市の建築史は ソロモンの神殿と切り離しがたい。この「神殿の丘 (Templ Mount)」に 後の「第二神殿」(ヘロデ神殿)が建てられ、さらにはムハンマドがマッカから「夜の旅」をしたという場所にアクサー・モスク (Masjid al-Aqsa) が、また「旧約聖書」の預言者アブラハムが 息子イサクを犠牲に捧げようとした岩、後にムハンマドがここから天馬ブラークに乗って昇天した (Miraj) と伝えられる聖なる岩の上に、イスラームのモニュメント「岩のドーム (Dome of the Rock)」が建てられた。一方 市内にはキリストが磔刑にされたゴルゴタの丘があり、「聖墳墓聖堂 (Church of the Holy Sepulchre)」が建てられ、これまた破壊、奪還、再建、諸宗派の闘争の場となる。その他、三宗教の聖跡や記念建造物は 枚挙にいとまがない。旧市街の建築地図は、「イェルサレムの市壁、城塞、市門」のところに載せてある。

なお ヨルダンの章では、スコットランドの画家、デイヴィド・ロバーツ (1796-1864) の『聖地(ホーリー・ランド)画集』の絵を諸所に転載させてもらった。その画集というのは、"The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt & Nubia” で、ロバーツが 1838年から40年にかけてシリア、パレスチナ、アラビア、エジプトを旅して描きためたスケッチをもとに 水彩画を作成し、それを石版画(リトグラフ)にした画集で、長辺が 63cmもある大型3巻本である。1842年から49年にかけてロンドンのF・G・ムーン社から出版された。のちに縮小印刷・復刻版は何種か出ているが、筆者所有のものは、"THE HOLY LAND" 123 Colored Facsimile Lithographs and The Journal from his visit to The Holy Land, 1982, Wellfleet Press, New York, 34cm-360pp. である。 ( 2018 /12/ 01 ) ジェラシュ(ゲラサ) JERASH (Gerasa) 都市遺跡 Remains of the city

ジェラシュの谷あいは太古の時代から人が住んでいたようであるが、ローマ帝国のトラヤヌス帝(在 98-117)の時代に(パクス・ロマーナ)寒村から都市へと発展し、多くの公共施設が建設された。シリア南部のデカポリス(十都市同盟)のうちの一つ。古名はゲラサ。8世紀半ばに大地震で大きな被害を受け、以後、都市は衰亡した。長く忘れ去られていたが、1923年から 34年にかけてアメリカ隊によって発掘され、有数のローマ都市としての全貌が明らかになった。

都市の南部に楕円形をした大きな広場(フォルム)があり、イオニア式の柱頭をもつ壮大な列柱で囲まれていた。都市の広場はギリシアではアゴラといったが、ローマではフォルムと呼んだ。都市生活の中心であり、政治の場でもあり宗教的祭儀の場でもあった(公開討論の場を意味する英語のフォーラムは、これに由来する)。初期には自然発生的な不整形のものであったが、共和制末期から整形で荘厳なものになった。ここから都市の中心街路である「列柱街路」が、北へ長く伸びる。ローマ都市は2本の直交する大通りを基準に碁盤目状の都市計画がなされるのを常とし、その2本のメイン・ストリートを カルド・マクシムスと デクマヌス・マクシムスという。

ハドリアヌスの凱旋門は市の南側にあり、まさに都市に凱旋するための門であった。市内の北と南に野外劇場があり、文化的にも成熟していたことを示す。南劇場は A.D 90年頃の建設とされ、約 5,000人の観客を収容した。

女神アルテミスに献じられたローマ神殿。十字軍によって破壊されて 屋根はないが、12本のコリント式円柱が残る。 ペトラの遺跡 PETRA (Wadi Musa)

ペトラ遺跡は約2千年前に繁栄したナバテア王国の首都。現在の地名はワディ・ムーサー。106年にトラヤヌス帝のローマ帝国に併合されアラビア州の州都となった。2世紀から3世紀にかけて都市建設および無数の岩窟墓が造営された。363年の大地震以後 組積造の建物はほとんど失われてしまったが、岩窟墓は半壊しながらも多くが残り、インドに次いで、エチオピアと並ぶ石彫建築を伝える。1812年に再発見されてから主にイギリス隊が発掘調査をした。19世紀半ばにデイヴィド・ロバーツが訪れて描いた 『THE HOLY LAND(聖地)』 におけるペトラのリトグラフ(石版画)がヨーロッパ人を魅了した。 ファラオの宝庫(アル・ハズネ)はナバテアの王・アレタス4世が紀元前1世紀に造営したという。遺跡全体の入口から、スィークと呼ばれる長さ1.2kmにおよぶ岩山の裂け目を歩いていくと、その終わりに突然この石彫建築が現れる。幅 28mに高さ 43mという大きさと合わせて、その劇的効果は抜群である。葬祭殿であったろうと言われている。

都市の中央部は岩山に囲まれた小盆地のような平地で、ここには列柱街路があり、かつてはこの周囲に多くの石造建物があった。

(石彫建築) 都市の東側の岩山(El Kubtha) には巨大な摩崖墓群が連なって、壮大な眺めを作っている。北から順に、宮殿墓 (Palace Tomb)、コリント式の墓 (Corinthian Tomb)、絹の墓 (Silk Tomb)、そして壺の墓 (Urn Tomb) と 呼ばれている。

デイル(僧院)(石彫建築)

ペトラ遺跡の最奥部、山あいに孤立して聳えるのが石彫墓のアッデイル。ペトラで最大規模を誇るが、細部の仕上げは「ファラオの宝庫」に及ばない。ローマとは異なった ナバテア式の柱頭やエンタブラチュアをもつ。

アブサロムの墓(塔)と ザカリヤの石彫墓

神殿の丘の東、ケデロン(キドロン)の谷はダヴィデやソロモンをはじめとする古代イスラエルの諸王が埋葬されたと信じられ、「王家の谷」とも呼ばれる。ここにはインドにおけるような石窟墓や石彫建築があるのが興味深い。これらが造営されたのは前2世紀とも 後1世紀とも言われる。南側のザカリヤの墓は ピラミッド屋根の単純な形態をしていて、これが古代ユダヤの貴顕の墓の定型である。ここでは それがインドとエチオピアに並ぶ「石彫建築」として造られ、地面から屋根の頂までが ひと続きの岩である。インドにおけるように、岩山の斜面を 上部から掘削して彫刻した。

北側に少し離れて立つ独立塔墓は ダヴィデ王の息子のアブサロムの墓とされ(アブサロム自身が自分のために建てたとも言われる)、石彫の立方形の上に、上すぼまり曲面の特異な石造屋根を戴いている。小品ながら この造型のゆえに、岩のドームと並んで人々の記憶に残る。この内部の高い所に小墓室がある。塔の背後には切妻屋根形ファサードの石窟墓があり、そこから階段で地下の墓室に降りる。

シナゴーグ Synagogue, 3, 4 世紀

ユダヤ教の「神殿」は「ソロモンの神殿」であるが、それが3次にわたり破壊されて以後は 神殿(礼拝所)はなく、信者の「集会所」のみが各地に建てられた。これをシナゴーグという。その最も古い遺跡が、カファルナウム(英語でカペルナウム)に残る。ガリラヤ湖の北3kmの地であるが、イスラエル領なので<参考>として掲げる。

by the Israel Exploration Society, 1981)

城塞(ダヴィデの塔)、市門

古代ヘブライ王国の第2代ダヴィデ王が紀元前10世紀に最盛期を築いて イェルサレムを都にしたので、イェルサレムは「ダヴィデ王の都 (City of David) 」と言われ、ヤッファ門に接する西の城塞地区も「ダヴィデの塔 (David's Tower)」と呼ばれている。

イェルサレム旧市街の建築地図

イェルサレム JERUSALEM

聖墳墓聖堂

聖墳墓聖堂、左は創建時の復元平面図、右は現状平面図

ローマ帝国がキリスト教を公認したのは 313年であり、国教にしたのは350年である。その間に、キリストが磔刑になったゴルゴタの丘に、ローマ皇帝コンスタンティヌス1世の命で聖堂が建てられた。中庭をはさんで西側に聖墳墓を祀る円堂(ロトンダ)、東側にに5廊式のバシリカ形式で 復活(アナスタシス)聖堂が建てられ、335年に献堂式が行われた。その後イスラームに奪われたり、奪還したりするうちにバシリカは失われ、円堂も半壊した。何度も再建、修復、増築され、現在は 「聖墳墓聖堂」として カトリック、ギリシア正教、アルメニア教会、コプト教会などが共同管理している。どのキリスト教徒にとっても 最も神聖な聖堂であり、巡礼地である。

降誕聖堂

今ではイェルサレムの郊外というほど近い、南10kmの地 ベツレヘムは、キリストの生誕の地とされる。ベツレヘムの降誕聖堂は、処女マリアがイエスを産んだとされる厩の場所に建てられた。その場所(洞窟)は2世紀に「発見」され、そこをクリプト(地下聖堂)として、その真上にローマのコンスタンティヌス大帝の母ヘレナが4世紀に創建したのは、イェルサレムの聖墳墓聖堂のロトンダと同じように八角円堂であった。その前面には イェルサレムの復活聖堂(アナスタシス)と同じように5廊式のバシリカ型大聖堂を建て、339年に献堂式を行った。その後 暴動などで荒廃していたのを、6世紀にビザンティン帝国のユスティニアヌス帝が再建すると 円堂は失われ、トリコンク(三葉形、すなわち3アプス式)の大きな内陣となった。トリコンクの内陣というのは古代ローマやエジプトで行われ、後にはヨーロッパのライン沿岸のロマネスク聖堂にも見られる。(エジプトのトリコンクについては、「世界建築ギャラリー」の中の「ソハーグの白修道院と赤修道院」を参照。)

カテドラル Cathedral , 4th c.

ジェラシュには 15余りの聖堂があるが、多くは6世紀頃の建設。カテドラルは4世紀後半とされ、初期キリスト教の建築と言えるが、当時一般的だったバシリカ式聖堂。建築的に目を引くのは、カテドラルの入口をなす門である。アーチ開口ではなく まぐさ式としているが、実は3個の石をつないだ水平アーチである。

聖ゲオルギオス聖堂のモザイク画 アンマンの東南 35kmのマダバで、ギリシア正教の聖ゲオルギオス(ジェルジオ)聖堂を 1896年に改築したところ、 パレスチナの地図を描いた巨大な床のモザイク画が発見された。 残存していたのは全体の 1/4 ほどだが、イェルサレムの市街の地図が 特に注目された。

イェルサレム JERUSALEM

岩のドーム

マッカ(メッカ)とマディーナ(メディナ)に次いで、イスラーム世界3番目に重要な聖地が イェルサレムであり、そこに象徴的に建つのが 岩のドームである。聖都イェルサレムには「聖域」(ハラム・アッシャリーフ)と称される モリアの丘があり、そこは かつてユダヤ教のソロモンの神殿が建立された「神殿の丘」でもあった 。ウマイヤ朝の時代、1世紀のユダヤ戦争でローマによって神殿が破壊されて以来 長く廃墟になっていた丘には、地面に岩盤が露頭している所があった。この岩(サフラー)こそ、ムハンマドが天馬ブラークに乗って昇天をした場所であるとされる。

建築的構成は、市内のキリスト教の聖墳墓聖堂との深い類似性が指摘されている。二重の周歩廊をそなえた円堂(ロトンダ)であること、ドームの直径が 20.4mであること、中心に 聖なる岩を置いていること、円堂の向かいに バシリカ式の礼拝堂を設けていること(一方は復活聖堂、他方はアクサー・モスク)等である。 つまり、この岩のドームは 建築的構想から細部の装飾に至るまで、シリア・ビザンティン美術と建築の深い影響下にあり、そのことは 建築家からモザイク職人に至るまで、先行文明のスペシャリストを招聘したことをうかがわせる。

● 詳しくは『イスラーム建築の名作』のサイトの

岩のドームと向かい合って建つのがバシリカ型の平面をもつアクサー・モスクで、岩のドームを建てたアブド・アルマリクの息子の第6代ハリーファ、ワリード1世が705年から715年の間に建設した。『クルアーン』第17章「夜の旅」にいう「遠隔(アクサ-)のモスク」である。しかし長い時代に幾たびも増築、改築を繰り返し、地震の被害にもあったので(1969年には放火によってミフラーブとミンバルが失われた)、創建当時の面影はミフラーブ前のスペースと数本の柱に残るばかりである。

ウマイヤ朝時代のアクサー・モスクの平面図(15廊式)

ところで十字軍の時代、岩のドームはアウグスチノ会のキリスト教聖堂に転用され、アクサー・モスクはラテン王国のボードゥアン王の宮殿にされたという。K.A.C.クレスウェルは、それ以前(ウマイヤ朝の時代)には、アクサー・モスクは今の2倍くらい幅広(現在の7スパンの2倍の15スパン)だったということを、ムカダッシー (945/6- 991) の記述などをもとに 推定している。それほど幅広で 奥行も大きいモスクというのは、ジェンネ(マリ)の大モスクぐらいしか思いつかない。カイロのイブン・トゥールーン・モスク は 梁の方向が違うが 17廊式となる代り、奥行はずっと浅く、「ダマスクス型」と言える。アクサー・モスクのプランは「T字型」で、中央身廊と キブラ壁に沿った3連アーチの列を強調して、その交差部にドームをいただく。これに類した「T字型」のプランは マグリブ地方で広く用いられることになる。( 「カイラワーンの大モスク」 を参照)

砂漠の城館 Desert Castle, 710

ヨルダンのワーディ・ブトムの谷あいの砂漠には「砂漠の宮殿」と呼ばれるウマイヤ朝時代の一連の建物が残っていて、その中のカスル・アル・ハラーナの小城は、古代末期になお東方の国境地方に存在したローマの駐屯都市の古典的構成をとっている。方形プランに円形の櫓をともなったこのウマイヤ朝の建物は、ローマの軍団によってアラビア地方に導入された防御技法に範をとっている。

砂漠の城館(浴場) Desert Palace, 715

アンマンの東 80kmの砂漠の中にあるクサイル・アムラは、イスラームの現存最古の浴場建築である。クサイルというのは 小型のカスル(城館)のことで、ハリーファ(カリフ)・ワリードⅠ世の治世、715年に建設された。この城館は、そのプランといい、飾り気のない外壁といい、アンジャールの浴場に似かよっている。今は砂漠となっているこの地方も、当時は「肥沃な三日月地帯」であって、その農業経営のための諸施設のひとつであった。内部には謁見ホールと熱浴室、炉室があり、かたわらに 深さ40mの井戸がある。内部空間をそのまま表したような半円筒形ヴォールトとドーム屋根が並ぶ外観は、飾り気のない謹厳な姿であるとはいえ、カスル・ハラーナが矩形のプランを分割しているのに対して、こちらは要素の連結式プランであるので、機能主義的な立体造形となった。今は砂漠の中に忽然と現れる 積み木細工のような 愛らしい建築作品であるが、近年 近くに発掘された建物とともに農業経営の施設であった。

アビヤド・モスク(白モスク)と 大貯水槽

「パレスチナ国」の暫定首都のラーマッラー (Ramala) と混同してはならない。ラムラはパレスチナ国のすぐ西であるが イスラエル領なので、<参考>として掲げる。

ラムラの 大貯水槽 平面図

ヒルバト・アルマフジャール宮殿と浴場 イスラム国のイェリコ近郊3kmにあるヒルバト・アルマフジャールの遺跡は、おそらくウマイヤ朝の第10代ハリーファ(カリフ)・ヒシャーム(在 724-743)によって、クサイル・アムラの 20年後、739年から 744年の間に建てられた。宮殿は当初のプランから 相次ぐ拡大の産物として、数ブロックの集合体となっている。最初の部分は南側に、一辺が70m近くにもなる塁壁で囲まれた矩形をなしていて、円形あるいは半円形の櫓をその側面にともなっている。その基本構想は、ローマがシリアやパレスチナ、アラビア地方に移植した砦に直接範をとっている。

ヒルバト・アルマフジャール、ヒシャームの宮殿 平面図 建設の第二段階では、古代風の浴場の 巨大で豪華な施設が加えられた。そこにはローマ風の浴場の特徴的な諸室や、床暖房の設備が見られる。この浴場は方形の大広間が16本の剛柱を持ち、各辺には3連のアプスをともない、中央の採光ドームへと高まっていく複合ヴォールトの屋根でおおわれていた。その床は、幾何学文様のみごとなモザイクが、まるで絨毯のように床を覆っていた。謁見室の床のモザイク画は保存がよく、初期イスラームなので 生き物(ライオンやガゼル)が描かれていて、イスラーム絵画として著名である。

アンマン AMMAN アンマンの城館 Umayyad Palace, 8th c.

アンマンの城塞内に、正方形に内接するギリシア十字のプランの建物が残り、アンマンの城館と呼ばれている。やや尖頭形をしたアーチでヴォールトを架けた2か所の入口通路と、それとは直交する軸上に向かい合う2基のイーワーンをそなえ、これら四つの要素が面する中央広間には、今は失われているが、ドームが載っていたと考えられる。ここにはササン朝の玉座の間におけるのと似た内部イーワーンが使用されている。また建物の内周壁全体にわたって 付け柱や半円柱をともなったニッチによる装飾があり、クテシフォンの宮殿を思い起させる。イスラーム以前のガッサーン朝時代(6世紀)の玉座の間であるという説もあるが、ウマイヤ朝時代(8世紀)の建物らしい。  ケラック・ド・モアブ KERAK DE MOAB 十字軍の城塞 Crusader's Castle, 1161

十字軍の城はシリアに最も多いが、ヨルダンにもいくつかあり、ケラック・ド・モアブの城塞が最もよく往時の姿を伝える(シリアのクラック・デ・シュヴァリエの城塞ほどではないが)。 聖アンナ聖堂 St. Anne Church, 1140 イェルサレム市内に十字軍が建設した唯一のキリスト教聖堂だが、今はムスリム地区に位置する。聖母マリアの母・聖アンナに献じられたロマネスクの聖堂である。聖墳墓聖堂が、さまざまな宗派が競い合うように飾り立てて、一種猥雑な印象を生んでいるのに対し、この小さな 聖アンナ聖堂は装飾が少なく、正確な切り石積みだけで成る純粋な聖堂として保存され、まるで シトー会の修道院のような佇まいをしている。この静謐な聖堂内に座していると、信者だけでなく観光客も 自ら深く沈黙して 祈りの気分に浸り、あるいは自己の内面に思いをはせるようである。そのようにして 暗く静かな聖堂に座していると、欧米からの二人の若い娘が 感極まって、恥じらいながら小さな声で聖歌を歌い始めたのだった。無伴奏の静かな声は石の天井にこだまして、深く浄らかに響き、この聖堂に一層美しい印象を残した。

十字軍の聖堂 Crusader Church, 1141 イェルサレムの郊外、といっても西10kmほどのアブー・ゴーシュ村にある ロマネスクの聖堂。十字軍が築いた聖堂のうち、最も保存がよい。アブー・ゴーシュは、『新約聖書』のルカ伝に出てくるエマオ (Emmaus、復活したイエスが現れたという) に同定され、ホスピタル騎士団がこの村を占領した1141年に、泉の上に建っていたクリプトの上に建設した。市内の聖アンナ聖堂と同じく、よく保存修復され、装飾が少ないので、シトー会の修道院聖堂のような印章を与える、清廉な聖堂である。

アンマン AMMAN

大フセイン・モスク と アブー・ダルウィーシュ・モスク アンマンは 国民の大多数がムスリムの国・ヨルダンの首都なので、当然多くのモスクがあるが、建築史的に特別重要なモスクはない。ここでは 特に目立つ2つのモスクを採りあげよう。アンマンの古地区に建つのは 大フセイン・モスクで、アル・フセイニー・モスクともいう。 現在のものはトランス・ヨルダン時代の初代国王、アブドゥッラー1世(1882-1951)が1924年に建てた。マムルーク風の礼拝室の両脇に、オスマン風のミナレットが2本立つ。もともとは、ビザンティン時代に建てられたフィラデルフィアの大聖堂を、正統ハリーファ(カリフ)時代の 640年にモスクに改築したと伝えられるが、20世紀まで どれだけ原型をとどめていたのか、定かでない。

アブー・ダルウィーシュ・モスクは、アンマンの 七つの丘の中で 最も高いアシュラフィーヤの丘に建つ、アンマンで最も目立つモスクである。1961年に建てられた現代のモスクだが、ストライプ状の 二色の石によって、ガウディを意識したかとも思わせる不思議な造形をしている。

この土地の所有者であった、1903年グルジアのアブハジアに生まれ、シリアで育ち、ヨルダンに定住したアブー・ダルウィーシュ(ムスタファ・ハッサン)という人が自分の土地を提供し、費用も出して建設した。デザインも彼自身が行ったという。シリア建築の愛好者だったというから、シリアに多い2色のストライプ を採用したのだろう。ミナレットの高さは36mという。

イスラエル 国立博物館

イスラエル 国立博物館はアルフレッド・マンスフェルド (Alfred Mansfeld, 1912-2004) の設計。世界有数の大規模な博物館で、考古学から現代美術、ユダヤの歴史と文化、さらにはヘロデ神殿の大復元模型まで展示している。マンスフェルドはロシア生まれのユダヤ人で、ドイツとフランスで建築を学び、フランスでは オーギュスト・ペレーの門下生だった。23才でイスラエルに移住し、60年にわたって建築家として設計と教育に従事した。代表作のイスラエル博物館は、正方形の集合体として 巨大さを巧みにプランニングしているが、形態的には 典型的な箱型の「近代建築」で、やや魅力に欠ける。各室のディスプレイは素晴らしい

イスラエル博物館の本館と対照的に、同じ敷地内で特異な形態で目を引くのは、20世紀有数の考古学的発見である「死海文書」 (the Dead Sea Scrolls) を収蔵するための展示館「聖書の殿堂」である。「死海文書」あるいは「死海写本」というのは、死海のほとりのクムランの洞窟で発見された ヘブライ語の「旧約聖書」の写本群である。ユダヤ系アメリカ人の総合芸術家・フレデリック・キースラー (Frederick John Kiesler, 1890-1965) と 建築家・アルマンド・バルトス (Armand Phillip Bartos, 1910-2005) との 7年間にわたる共同設計。全ヴォリュームの 2/3 を地下に埋めて、地上には白いドームのみが 池に浮かぶように建つ。表現主義的なドームの形状は、発見時に写本を収納していた壺の蓋に基づいているという。この殿堂が完成した 1965年に キースラーは この設計によって米国建築家協会からゴールド・メダルを授与され、そして その年末に、彼は75年の生涯を閉じた。  死海写本 死海写本

ツヴィ・ヘッカー (Zvi Hecker, 1931- ) は ポーランドのクラコフで生まれたユダヤ人建築家。クラコフ工科大学で建築を学び、19歳でイスラエルに移住し、イスラエル工科大学でアルフレッド・ノイマンについて学ぶ(後に共同で設計事務所を開く)。さらに アヴニ美術大学で学び、兵役のあと 1960年頃から設計活動を始める。建国したばかりのイスラエルには 仕事は十分にあった。彼を広く有名にしたのは ラモト・ポリンの集合住宅である。

ALIA オフィスビル・コンプレクス Al-Iskan Bank Building, 1982

ヨルダンの首都 アンマンの北東の新市街、内務省ビルの近くに建つ21階建のビルで、現在は アル・イスカン銀行ビルと呼ばれているが、以前は ALIAオフィスビル・コンプレクスといい、住宅金融公庫やロイヤル・ヨルダン航空の本社、そしてホテルもはいっていたらしい。今でこそアンマンには高さ 200m級の超高層ビルがいくつも建っているが、1980年代から 90年代には この 98mのビルがヨルダンで一番高い建物だった。外観的にもアンマンのシンボルのような役割を果たしていたが、その設計者を調べると、明らかにならない。70年代末に、主としてアメリカの大設計事務所ばかり6者(NBBJ, Gensler, HOK, WZMH, SOM, WATG)を招待して指名コンペを行なったようだが、不明朗な結果に終わったらしい。 設計活動・理論 Works, 20th c. 中東出身で世界的に知られている現代建築家といえば、イラク出身の ザハ・ハディッド(1950年 バグダード生まれ)と、ヨルダンの ラセム・バドラン(1945年 イェルサレム生まれ)である。ハディッドがヨーロッパの前衛建築家として活動しているのに対して、バドランは西ドイツの ダルムシュタット工科大学で建築の教育を受けたことと、父親がヨルダンの伝統的工芸家であることを反映して、現代建築の技術と方法を用いながら、中東におけるイスラームの建築的伝統を積極的に取り入れようとしている。その成果によって、彼はエジプトの近代建築家、ハッサン・ファティ (1900-89) の後継者と見なされ、イギリスの老舗出版社 テムス&ハドソンから作品集が出版された (2005 左写真)。その立ち位置はインドの バルクリシュナ・ドーシ (1927- ) に似ていると言えようか。1995年に リヤドの大モスクと 旧市街の再開発計画で、アーガー・カーン賞を受賞している

THE UMAYYADS, The Rise of Islamic Art Written by Mohammad al-Asad et al., 2000, Electa & Museum with no Frontiers, Vienna, paperback 21.5cm-224pp. ヨルダンにおける ウマイヤ朝時代の初期イスラーム建築と美術の 優れた案内書。 図版は小さいがオールカラー。 ”INTERNATIONAL MUSEUM WITH NO FRONTIERS EXHIBITION CYCLES”、[Islamic Art in the Mediterranean] シリーズの 1冊で、ヨルダンの観光省が出版に協力している。

PETRA (ペトラの遺跡) Written by Iain Browning, 1973, Chatto & Windus, London, 25cm-250pp. 少々古いが、ヨルダンのローマ時代の遺跡 ペトラを紹介したヴィジュアルな本。 古典的名著。写真はほとんどがモノラル。この姉妹編が シリアの『パルミュラ』で、同じ体裁、ヴォリューム、どちらもハードカバーとペーパーバックがある。

THE DOME OF THE ROCK (岩のドーム) Written by Oleg Grabar, 1996, Rizzoli, New York, 31cm-125pp. エルサレムの岩のドームを サイード・ヌセイベ(Said Nuseibeh)による大型カラー写真で紹介し、オレッグ・グラバールがエッセイをよせる、美麗な写真集。 特にモザイク壁画がすべて収録されている。この本の姉妹編が グラバールの "The Shape of the Holy, Early Islamic Jerusalem" で、もっと学術的に岩のドームとイェルサレムの都市について論じている。

THE NEW JERUSALEM, Planning and Politics

Written by Arthur Kutcher, 1973 Thames and Hudson, 1975 MIT Press, 23cm-128pp. 著者アーサー・クッチャーはイェール大学でのヴィンセント・スカリーの教え子で、建築家。イェルサレムの都市計画構想に関わったらしく、都市の歴史と現状の調査・分析を膨大なフリーハンドの魅力的な線画にしている。特に都市計画の提言が見られるわけでもないが、イェルサレム画集として見ると楽しい。スカリーが序文を書いている。 (初稿 2012 /09/ 02、改訂増補 2018 /12/ 01)

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|