フスタート(オールド・カイロ) FUSTAT (Old Cairo)

アムルのモスク Mosque of Amr, 641, 827

イスラーム軍がエジプトを征服したのは 640年で、将軍(後のエジプト総督)アムル・ブン・アルアースは、その統治のために フスタートという軍営都市を建設した。その翌年 フスタートに創建されたモスクが、彼の名をとったアムルのモスクで、 エジプト最古のモスクである。しかし 29m x 17m という 当初の小規模な建物が現存しているわけではない。後のモスクの特徴である ミナレットも ミフラーブも 中庭もなかった。それは イスラームの開祖 ムハンマドが初めて神の声を聞いた 610年頃から、わずか 30年しか経っていない時であり、まだモスクの建築形式というのは 確立されていなかったのである。現存のモスクは、創建から 186年後の 827年である。このあとも 何度も拡大や改築をされてきたので、現存の 120m x 110m の大モスクの姿は、長い歴史的変遷の結果である。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

「 アムルのモスク 」を参照

ローダ島の ナイロメーター

Nilometer of Roda, 861

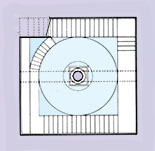

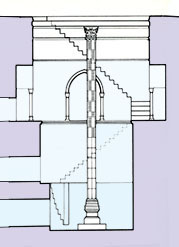

ナイル河の水位を測るカイロのナイロメーターは、きわめて建築的につくられている。ナイル河は毎年増水期に氾濫し、その程度によって農地の収穫量が決まる。この水位を測るために、アッバース朝のハリーファ・ムタワッキルの命で川中島のローダ島につくられたのは正方形プランの竪穴で、ナイル河とは地下トンネルで結ばれ、この底まで螺旋状の階段が降りている。中央にはイオニア式の柱頭を戴く石柱が立っていて、これに刻まれた目盛りを読むことによって、ナイルの水位の数値が毎日報告された。四方の壁面にはアーチ開口のニッチも設けられ、全体として完全な石造の地下建築となっていて、インドの階段井戸にも似た魅力がある。20世紀に円錐状の屋根(天井)が架けられた。

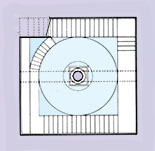

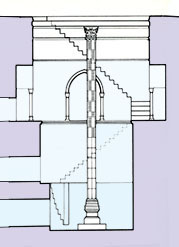

ナイロメーターの平面図と断面図

(From "Architecture de l'Islam" by Henri Stierlin, 1983)

ナイロメーターの平面図と断面図

(From "Architecture de l'Islam" by Henri Stierlin, 1983)

イブン・トゥールーンのモスク

Ibn Tulun Mosque, 876−879

9世紀に バグダードのアッバース朝から派遣されて エジプトを統治した総督(アミール)アフマド・ブン・トゥールーンはイブン・トゥールーン朝を開き、初代スルタン (868-884)になった。彼 は トルコ系の軍人で、868年にアッバース朝から独立して トゥールーン朝を興した。彼はバグダードに貢納せずに豊かになった国庫で、フスタートと 後のカーヒラのちょうど中間地に、新しい首都 カターイを建設し、そこに彼の名を冠した イブン・トゥールーン・モスクを創建した。876年から 79年のことで、エジプトに現存する 最古のモスクである。この町は 今ではカイロの市街地に呑み込まれているので、カターイ時代の遺構はこのモスクだけとなり、初期イスラームの 大モスクのあり方を伝えるものとして貴重である。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

「 イブン・トゥールーンのモスク 」を参照

ファーティマ朝の建築 (シーア派の王朝, 909-1171)

ファーティマ朝は、シーア派の一分派であるイスマーイール派が、アグラブ朝を滅ぼし、アブドゥッラー・マフディを初代カリフとして迎えた王朝で、アッバース朝に対抗した。969年にカリフ・ムイッズが、首都として アル・カーヒラ(勝利の都)を建設した。現在のカイロである。

カイロ CAIRO

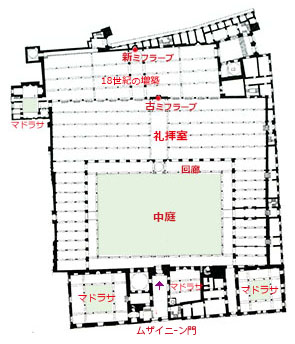

アズハルのモスク Al Azhar Mosque, 970-2

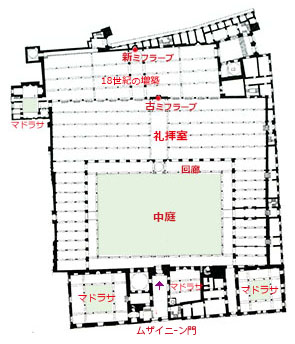

ファーティマ朝によって アル・カーヒラ(カイロ)の 最初の金曜モスクとして建てられたのが、アズハル・モスクである(アズハルとは「壮麗」の意)。シーア派のモスクだったので、アイユーブ朝時代には没落し、マムルーク朝時代に復活してスンナ派の牙城となった。初めは 約90メートル角の整形の敷地に中庭型の列柱ホール・モスクとして建てられたが、18世紀にオスマン朝のアブド・アッラフマーン・カトフダーによって礼拝室が拡大され、古ミフラーブの奥に新ミフラーブが作られた。列柱のアーケードは、イブン・トゥールーン・モスクと同じようにキブラ壁に平行なので、ダマスクスのウマイヤ・モスクに倣ったと言える。

約 50×30メートルの広い中庭は回廊で囲まれていて、奥のシンプルで古拙なアーケードがオリジナルで、回廊はなかった。その手前に円柱のアーケードが12世紀に建てられて回廊を形成し、レリーフ装飾をもつ壁が 中庭を華やかにした。ミナレットは4本あり、一番高いものは1510年にスルタン・グーリーによって建てられたもので、頂部が双子になっている。他は創建時の低いものと、15世紀に建てられた2本である。

ここにはマドラサの段階から始まって、イスラーム世界の最高学府としての スンナ派の「アズハル大学」が発展した。現在 モスク内にあるのは本部であって、1936年に国立の総合大学となり、1961年にカイロ東部のナセル・シティにキャンパスが作られた。

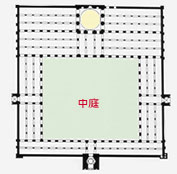

アズハル・モスクの 平面図

(From Nicholas Warner "The Monuments of Historic Cairo"

アズハル・モスクの 平面図

(From Nicholas Warner "The Monuments of Historic Cairo"

The American University in Cairo Press, 2005)

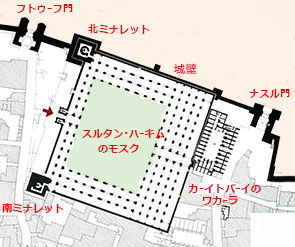

スルタン・ハーキムのモスク

Mosque of al-Hâkim, 990-1013

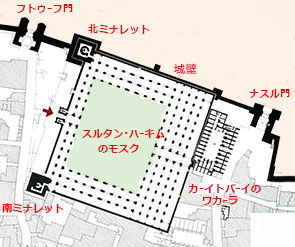

ファーティマ朝の第6代カリフ、ハーキム (996-1021) は冷酷な専制君主として知られるが、父 アル・アジーズ (Al Azîz) が 990年に着工したモスクを 1012/3年に竣工させた(未完成だったとも言われる)。アル・カーヒラの市街の北端、フトゥーフ門とナスル門に挟まれるようにして建つ、中庭タイプの「アラブ型」列柱ホール・モスクである。125メートル角の大規模なもので、全体としてイブン・トゥールーン・モスクを受けついでいるが、 こちらの中庭には泉亭がない。モスクは荒廃していたが、20世紀の終わりに 内外ともすっかり修復されて、見違えるようにきれいになった。

前面道路側の両端に特異なミナレットが立っているのが目を引く。2段の大きな基壇に載っているように見えるが、実は細長いミナレットの周囲に 独立した壁を立てて囲んでいるのである。これほど重厚にして壮大なミナレットは他に無い。

ハーキムのモスクと、フトゥーフ門、ナスル門の 配置図

(From Nicholas Warner "The Monuments of

Historic Cairo" The American University in Cairo Press, 2005)

ハーキムのモスクと、フトゥーフ門、ナスル門の 配置図

(From Nicholas Warner "The Monuments of

Historic Cairo" The American University in Cairo Press, 2005)

カイロの城壁と 市門

(フトゥーフ門、ナスル門、ズワイラ門)

Bab al-Futuh, Bab al-Nasr, Bab Zuwayla, 1087-92

城壁都市アル・カーヒラは堅固な市壁で囲まれ、北に2門、東に1門、南に1門、西に2門があった。その内、北のフトゥーフ門とナスル門、南のズワイラ門が現存している。これらは セルジューク朝に追われて離散してきた アルメニア人の建築家や工匠の仕事だと言われる。円筒状のフトゥーフ門も、角筒型のナスル門も、正確な切り石と組積法で 完璧に作られた。こうした城門のオリジンは ローマ・ビザンティン建築に求められるが、アルメニア人やシリア人によってもたらされた石造建築の技術は、以後のカイロの建築の質を決定づけることになる。

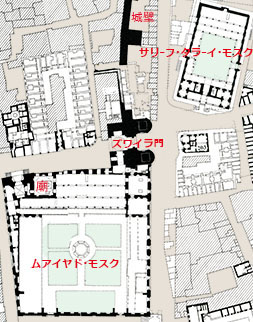

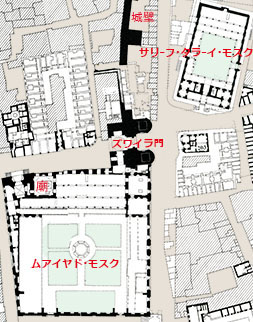

ズワイラ門はアル・カーヒラの南門だったが、市域の南への拡大につれて、次第に市の中央に位置するようになってしまった。ムイッズ・リー・ディン・アッラーフ通りとヒッヤミッヤ通りの接点にある。4世紀後の1420年に、イブン・トゥールーン・モスクの流れを汲む中庭式アラブ型のスルタン・ムアイヤド・シャイフ・モスクが、ズワイラ門と ほとんど一体化されるように すぐ隣に建設され、その2本のマムルーク様式のミナレットが、ズワイラ門の上に建てられた。今ではこのミナレット・門が、イスラーム地区のシンボルのようになっている。

スルタン・ムアイヤド・モスクの礼拝室の一角には ドームの スルタン・ムアイヤド廟が組み込まれ、ズワイラ門の反対側には サーリフ・タラーイのモスクがある。

ズワイラ門と、ムアイヤド・モスク、サーリフ・タラーイ・モスクの 配置図

(From Nicholas Warner "The Monuments of

Historic Cairo" The American University in Cairo Press, 2005)

ズワイラ門と、ムアイヤド・モスク、サーリフ・タラーイ・モスクの 配置図

(From Nicholas Warner "The Monuments of

Historic Cairo" The American University in Cairo Press, 2005)

サーリフ・タラーイのモスク

Mosque of Salih Tala'i, 1160

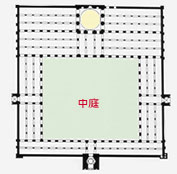

サーリフ・タラーイはカリフ・ムイッズの宰相(ワジール)で、そのモスクは ズワイラ門のすぐ東南にあり、店舗階の上に建てられている。これも小型ながらイブン・トゥールーン・モスクの流れを汲む、シンプルなアラブ型 列柱ホール式のモスクである。中庭を囲む きれいな整形平面をしている。オスマン朝時代のミナレットが 1930年代に取り壊されて以来、ミナレットは無い。

アイユーブ朝の建築 (スンナ派の王朝, 1169-1250)

十字軍を打ち破ったサラーフ・アッディーンは アイユーブ朝を創始した。彼は勇敢な武人であるだけでなく、英明な君主として、ヨーロッパ人からも サラディンと呼ばれて尊敬された。

カイロ CAIRO

スルタン・ナジム・アッディーン学院と廟

Madrasa and Mausoleum of al-Malik as-salih Najim al-Din, 1243

アイユーブ朝の第7代スルタン、マリク・アッサーリフ・ナジム・アッディーン (1240-49) の廟と学院は、アル・ガマリヤ地区の、スルタン・カラーウーン学院と廟の向かいにある(下の イスラーム地区中心部の地図 参照)。エジプトで 四法学派をそろえた 最初のマドラサである。建物の奥行きは深いが、マドラサの大半は失われ、東西のイーワーンと、スルタンの廟とその周辺のみが残る。本来は同規模のマドラサが、ミナレットを挟んで南側にもあった。廟は6年後の 1249年に ナジム・アッディーンの妻によって増築されたものである。

シャジャル・アッドゥール廟

Mausoleum of Shajar al-Durr, 1250

エジプト史上最大の女傑、シャジャル・アッドゥールというのは「真珠の樹」という意味で、シャガラト・アッドゥールともいう。出自はトルコともアルメニアともいう。アイユーブ朝の最後のスルタン、サーリフ・ナジム・アッディーン・アイユーブ (As-Salih Ayyub) の妻で、夫の死後 スルターナ(女性スルタン)となり、マムルークたちを指揮して第7回十字軍 (1248-54) に勝利し、撃退した。美しく、敬虔、聡明で、アイユーブ朝を終了させ、マムルーク朝の初代君主となった。イブン・トゥールーン・モスクの南にある彼女の廟は アルカイックな小型のものであるが、壁面の装飾が アイユーブ朝美術の典型をなしている。かつてはマドラサやハンマームと複合体をなしていた。

バフリー・マムルーク朝の建築 (1250-1382)

マムルークというのは 白人奴隷のことで、イスラーム勢力が中央アジアを征服した8世紀から、被征服民のトルコ人やモンゴル人、そして中東のギリシア人やクルド人などの 白人を奴隷とした。奴隷といっても才能や能力さえあれば、官僚や軍人となって出世することもできた。その高位の奴隷軍団がクーデターで政権を取ったのがマムルーク朝、すなわち「奴隷王朝」である。

カイロ CAIRO

スルタン・バイバルスのモスク

Mosque of al-Zâhir Baybars, 1266-9

イスラーム地区の北、フトゥーフ門から 700mぐらいの所に、マムルーク朝の最初の金曜モスク、スルタン・ザーヒル・バイバルスのモスクが、半壊状態で残っている。80メートル角と規模は大きいものの、ハーキム・モスクの6割ぐらいである。プランも ある程度似ているが、こちらにはミナレットがなく、その代わりにミフラーブ前にドーム空間があった。キブラ壁の前は貴顕のためのマクスーラになっていた。内部の柱はローマ建築からの転用で、コリント様式の柱頭をもっている。バイバルス1世(位1260-77)はマムルーク朝の第5代スルタンで、同王朝の体制の確立者として知られる。もとはアイユーブ朝のスルタン、サーリフ・ナジム・アッディーンの奴隷軍人で、十字軍やモンゴル軍と勇敢に戦った。

スルタン・バイバルスのモスク 平面図 (From a Website)

スルタン・カラーウーン廟+学院+病院 複合体

Hospitsal, Mausoleum and Madrasa of Qalaun, 1284-5

トルコと並んで マムルーク朝のエジプトにおいても、ワクフによる公共施設の複合体が数多く建てられた。マムルーク朝の第8代スルタン、カラーウーン (位 1279-90) の複合体はとくに有名で、自身の廟と学院に大規模な病院(ビーマーリスターン)が併設された。イスラーム地区のムイッズ通りに面する、最大の複合施設である。今は病院部分が失われているが、数百人の医師や従業員がここで働き、19世紀まで カイロの医療センターの役割を果たしたという。道路に面するファサードは廟と学院の一部だけで、病院はまったく外観というものがなく、カイロ建築の常のように中庭から採光・通風をとった。進入路は廟とマドラサにはさまれた所にあり、この通路の奥で3つの施設に分岐した。ワクフの根本は宗教的慈善であるので、学院と廟をマッカの方向に向けるために、進入路から180度の方向転換をしている。

カラーウーンは 前項のバイバルスと同じく、十字軍やモンゴル軍と戦ってマムルーク朝を発展させた 大スルタンである。

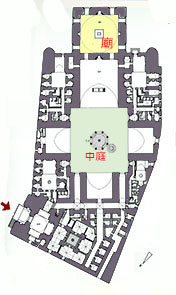

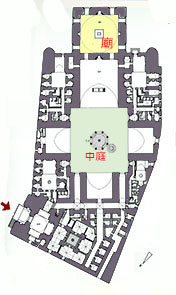

● カイロの初期・中期のイスラーム建築が多く残る 現在のカイロ東部の、かつて市壁で囲まれていた地域を「イスラーム地区」(アル・ガマリヤ地区)と呼んでいる。その中心部のムイッズ・リッディーン・アッラーフ (Al-Muizz li-Din Alah) 通り(略してムイッズ通り、あるいは バイナル・カスライン)周辺の建築遺産の 正確な平面図を組み込んだ地図を、本から借用して 掲載しておく。 (From "The Monuments of Historic Cairo" Nicholas Warner (ed.) The American University in Cairo Press, 2005)

カイロのイスラーム地区中心部の地図と、ムイッズ通りの景観

カイロのイスラーム地区中心部の地図と、ムイッズ通りの景観

スルタン・ナーシル廟+学院 複合体

Madrasa and Mausoleum of an-Nasir Muhammad, 1295-1303

ブルジー・マムルーク朝の初代スルタン、ナーシル・ムハンマド(位 1293-1341) は カラーウーンの息子で、短命だったスルタン・キトブガー (Kitbugha 位 1294-96)が カラーウーン廟の隣の敷地に着手した施設を受け継ぎ、自身の廟と学院の複合体としたが、モスクは含んでいない(ナーシルのモスクは、後の1335年に シタデル内に建てることになる)。これはカイロにおける最初の十字形プランのマドラサである。何故十字形かというと、スンナ派の「四法学派」を中庭の四方のイーワーンに割り当てるためである。ムイッズ通りに面した入口はゴチック様式の扉口で、サン・ジャン・ダークルの十字軍のカテドラルを解体して移設したものである。ムスリムの「再利用の精神」を象徴している。しかし入口上のミナレットのほかに、マドラサ本体は 中庭に面する東イーワーンしか残っていない。

ビシュターク宮殿

Kasr Bishtak, 1339

スルタン、ナーシル・ムハンマドによって建てられたビシュターク宮殿は、マムルーク朝時代の数少ない現存宮殿のひとつである。宮殿といっても あまり豪華な建物ではないので、ムイッズ通りに面するファサードは一般の建物と あまりかわらず、1階には店舗が はいっている。2階にはカーア(広間)があり、また 中庭と小モスクを内包している。本来はファーティマ朝の東宮殿の一部だった。

スルタン・ハサン学院モスク+廟 複合体

Madrasa and Mausoleum of an-Nasir Muhammad, 1356-63

イスラーム地区の南部、シタデルのアザブ門に向かい合って、巨大なスルタン・ハサン・モスクとリファーイー・モスクが 並び建っている。後者は19世紀の新しいモスクであるが、14世紀に創建された「スルタン・ハサン学院モスク+廟 の複合体」は、カイロで最も名高いモスクのひとつである。アル・カーヒラ中心部のムイッズ・リッディーン・アッラーフ通りに面した諸スルタンの廟とモスクやマドラサ複合体が、いずれも狭く不整形の敷地に押し込められた感があるのに対し、これは周囲が広いオープンな道路と広場に囲まれているので 各面のファサードが完全に見られる、カイロに珍しいモスクである。入口のファサードは、丈の高い半ドームとムカルナス装飾を頂部に戴くモニュメンタルなもので、高さが 38メートルにも達する。

平面図 (From Henri Stierlin "Architecture de l'Islam” 1999)

これは最も完成度の高い十字形プランをしたモスクで、中庭の四方のイーワーンに スンナ派の四大法学派(ハナフィー学派、マーリク学派、シャーフィイー学派、ハンバル学派)を割り当て、その隣にそれぞれのマドラサがある。中庭には回廊がない代わりに、造形力豊かな泉亭がシンボリックに建っている。奥行きの深い南イーワーンが モスクの主礼拝室で、そのキブラ壁とミフラーブは、金や大理石やスタッコを用いて、エジプトで最も豪華に装飾されている。この礼拝室の背後にある廟のドーム天井は 華やかなムカルナスのペンデンティヴで支えられているが、スルタン・ハサンが殺害された時 その遺体が隠されたので、後にアミールの墓が設置されるまでの1世紀以上の間、この廟は空(から)だったという。

ブルジー・マムルーク朝の建築 (1382-1517)

ブルジー・マムルーク朝は、チェルケス人の奴隷軍人を主体とするブルジー軍団によって政権奪取されたので、チェルケス期マムルーク朝とも言われる。初代スルタンはバルクークだった。

カイロ CAIRO

スルタン・バルクーク学院+廟+修道場 複合体

Khankah and Mausoleum of Barquq, 1384-86

バフリー・マムルーク朝を廃してブルジー・マムルーク朝の初代スルタンとなったザーヒル・バルクーク(位 1382-99)は チェルケス人で、彼の学院+廟+修道場の大規模な複合体は、市内のアル・ガマリヤ地区にある。建築家は、スルタンの娘と結婚した シハーブ・アッディーン・アフマド・イブン・トゥールーンと伝える。これも十字形プランのマドラサで、中庭の四方のイーワーンに スンナ派の四法学派を割り当てていて、中庭の中央には ドーム屋根の泉亭を設けている。スルタン・ハサン学院とよく似た構成であるが、廟は礼拝室の後ろではなく 横手に位置する。さらにその隣り、敷地の端部にミナレットが立つのは、もっぱら敷地の制約のせいである。ただし、バルクークの墓は ここではなく、次節の「死者の町」のファラジュ廟に並置されている。

廟のドームは もともと木造であったが 崩壊してしまい、19世紀末にレンガ造で作り直された。ミナレットは きわめて装飾的で、層ごとに異なった意匠を凝らしている。入口はミナレットと反対の端部にあり、通路は何度も曲って中庭に導く。床には色大理石の幾何学パターンがほどこされている。奥にはハーンカー(修道所)があって、教師や学生の個室が並んでいたが、今は崩れ、荒廃している。

スルタン・ファラジュ廟+修道場 複合体

Khankah and Mausoleum of Faraj, 1384-86

ブルジー・マムルーク朝の第2代スルタン、ファラジュの廟 複合体。バルクーク学院+廟+修道場の大規模な複合体は、市内のアル・ガマリヤ地区にある(上掲)。こちらの「死者の町」にあるのは、その息子で 第2代スルタンとなった ファラジュ(位 1399-12)の廟である。ファラジュの正しい名前は、アンナーシル・ファラジュ・ブン・バルクーク (Al-Nasir Faraj ibn Barquq) という。イブン・バルクークというのは、「バルクークの息子」という意味である。しかしこの建設を命じたのはバルクークであり、二人の墓は左右のドームの墓室(クッバ)に並んでいるので、これは 「スルタン・バルクーク廟+修道場」として扱われてきた。拙訳書『イスラムの建築文化』でもそうだし、私家版『イスラーム建築』でも、HP上の「イスラーム建築の名作」でも そうである。市内のバルクーク複合体と混同せぬよう、今回から「ファラジュ廟」と書くことにしたが、「バルクーク廟」でも誤りではない。

● 詳しくは、「イスラーム建築の名作」のサイトの

「 バルクーク廟+修道場 複合体 」を参照

死者の町と スルタン・イーナール廟+モスク+修道場 複合体

Funerary Complex of of Sultan Inar, 1451-56

カイロ東方の「死者の町 (City of the Dead) 」(巨大墓地公園)には 整然と並ぶ墓碑の列と、墓を祀る家が列をなしている。本来は死者の町であるが、これらの家が不法占拠されて住まわれ、なかば「生者の町」になっている。

この巨大な墓園(カイロの北墓地)の中に、大規模なスルタンの廟・修道所複合体が諸所に聳えている。一番北に聳えるのが、スルタン・イーナール廟+モスク+修道場の複合体である。この「死者の町」のスルタン廟複合体を見てまわるには、最初に車でカーイトバーイ廟へ行き、そこから歩いてバルスバイ廟、ファラジュ廟、クルクマス廟、イーナール廟と見てまわり、またカーイトバーイ廟へと戻ってくるとよい。途中にいくつものクッバ(ドームの廟)がある。

スルタン・バルクークの奴隷軍人から出世した 第16代スルタン、アシュラフ・イーナールの廟+モスク+修道場の複合体は、15世紀半ばに「死者の町」の北端に建設された。道路側のモスクと廟の奥に、スーフィーのための規模の大きなハーンカー(修道所)があったが、大半が失われてしまった。モスクは 当時の通例として、マドラサを兼ねていた。

スルタン・カーイトバーイ廟+モスク 複合体

Mosque and Mausoleum of Sultan Qaytbay, 1472

「死者の町」のもっと南方に、ブルジー・マムルーク朝のスルタン、アシュラフ・カーイトバーイ (位 1468-96) の廟とモスの複合体がある。カーイトバーイは 30年近くの長い治世でオスマン・トルコの侵入を退け、王朝の安定をもたらしただけでなく、カイロやシリアに モスクやマドラサ、ワカーラやサビール・クッターブなど多くの施設を造り、アレクサンドリアとロゼッタには要塞(シタデル)を築き、彼以前のモスクにも豪華なミフラーブやミンバルを寄進したことでも知られる。カイロの、この廟+モスク 複合体は、この種のものの中で最も芸術的完成度が高いと評価される。

平面図 (From "Cairo of the Mamluks" by Doris Behrens-Abouseif, 2007)

平面図 (From "Cairo of the Mamluks" by Doris Behrens-Abouseif, 2007)

マドラサを兼ねたモスクも、そのドーム屋根も、ミナレットも、サビール・クッターブも、入口の丈の高いポータルも、規模は さして大きくはないが、組積造の技術も装飾の精巧さも、すべて完璧な高みに達している。モスクの中央ホール(カーア)の天井見上げは、実に魅力的である。墓室にはマムルーク工芸の粋をこらした木製のクルシー(クルアーンの書見台)がある。

スルタン・カーイトバーイのサビール・クッターブ

Mosque and Mausoleum of Sultan Qaytbay, 1472

給水所(サビール)の設置が最も盛んだったのは 過密都市カイロで、町のいたる所に 華やかに飾られた石造のサビールが建てられ、19世紀には 約300を数えたという。特徴的なのは、初等教育の寺子屋(クッターブ)と組み合わされることで、下階に給水所、上階に寺子屋をおさめた「サビール・クッターブ」は、一目で それとわかる建築類型をつくりあげた。その下階の大きな開口部には 木製またはブロンズ製の格子が嵌められていて、その格子窓から水が供給された。上階の寺子屋は 天井が高く、バルコニーをもつ。モスクやマドラサ、あるいは貴顕の廟に付随することが多いが、単独で建つこともあり、その最初にして最大のものが これである。スルタン・カーイトバーイが スルタン・ハサン・モスクの南に寄進したもので、内部の給水設備や 地下の深い貯水槽まで よく保存されていて、螺旋階段で降りていける。優秀な生徒は クッターブで初等教育を受けたあと、高等教育機関であるマドラサ(学院)に進学する。

アレクサンドリア ALEXANDRIA

カーイトバーイの要塞

Citadel of Qaitbay, 1477

エジプト第2の都 アレクサンドリアには、スルタン・カーイトバーイが地中海岸のファロス灯台のあとに建設した 小型のシタデル(城塞)が残る。オスマン朝のトルコ海軍の攻撃に備えたもので、旧灯台の石材を用いたという。城壁に囲まれた広い敷地に、3層の城郭が建っている。かつては城郭の上にミナレットが立っていた。城壁は厚さ2メートルで、高さが8メートルある。二重の城壁の、内側の城壁に沿って かつては兵士の部屋が並ぶ兵舎があったが、今は無い。城郭の内部は裸の石材の状態で修復されているので、シトー会の修道院のような佇まいをしていたが、現在は海洋博物館として公開されている。1階には小モスクがあり、その床は 色石のモザイクで飾られている。

カイロ CAIRO

カーニバーイ廟とモスク複合体

Mosque of Qanibay Qara, 1506

カーニバーイ・カラは、最初はスルタン・カーイトバーイの奴隷軍人で、何人かのスルタンの手をへてアミール(指揮官)まで上り詰めた。その廟とモスク複合体は、道路を隔てた向かい側に巨大なリファーイー・モスクが建ったためにごく小さく見えるが、廟+モスク複合体としては、まだ敷地条件が厳しくなかった 16世紀初めなので、実にきれいな形をしている。敷地が急斜面だったので、床レベルは変化に富み、アプローチには斜面と階段が組みあわされている。中央にミナレットが聳え、その右のメインの入口の奥がモスク、右端のドームが廟、左端にはサビール・クッターブがある。双子ミナレットは、アズハル・モスクのものと並ぶ珍しいもの。内部には 司書のいる図書館があったという。

スルタン・グーリー廟+モスク 複合体(アル・グーリーヤ)

Wakala of Qansuh al-Ghuri, 1504-5

これは スルタン・カーイト・バイの息子で 第26代スルタンになった カンスーフ・アルグーリー (位 1501-16 、アルガウリーとも) の廟+モスクの複合体であるが、きわめて珍しい構成をしている。繁華なバーザールの道路を隔てて、スルタン・グーリー廟と グーリー・モスクが向かい合っていて、その屋根から屋根へと、木造の梁を架け渡して スークの道路に屋根を架け、類例のない都市空間を作ったのである。オスマン朝支配の時代にか、あるいはもっと早くからかもしれない。 現代日本における 商店街の「アーケード」の 先駆と言えようか。

スルタン・グーリー廟+モスク 複合体の 配置図

(From Nicholas Warner "The Monuments of Historic

Cairo" The American University in Cairo Press, 2005)

スルタン・グーリー廟+モスク 複合体の 配置図

(From Nicholas Warner "The Monuments of Historic

Cairo" The American University in Cairo Press, 2005)

スルタン・グーリー廟は石造の大ドームが失われて、木造の平屋根が架けられている。メインの廟にあまり見るべき所がないが、中庭と小モスクが気持がよく、また敷地の角にはサビール・クッターブが突き出ている。大きなモスクの方は、他のスルタン・モスクと大差ない十字形プランのモスクであるが、店舗群と通路の上に建てられている。1層分持ち上げられているので、モスク内部では、前面道路のスークの雑踏は あまり気にならない。1階は現代の地下街の先駆のような趣である。

スルタン・グーリーの ワカーラ

Wakala of Qansuh al-Ghuri, 1504-5

都市内のキャラバンサライは、防御本位の砦のような造りを必要としない。またラクダや馬の厩舎の機能よりも 物資の倉庫および、それを都市内で売りさばくための事務所、取引所としての機能が重要となる。カイロではそうしたハーンを「ワカーラ」あるいは「ウィカーラ」と呼び、交易型の多くが平屋であるのに対して、3階建てあるいは4階建て、ときには5階建ての都市型とし、上部は商人の家族のための住居に充てた。通常、廊下は2階までが中庭を取り囲んでいて、その上部は各住居の内部階段が結ぶメゾネット、あるいはトリプネットである。

スルタン・グーリーのワカーラも 隊商の出発地であり、最終地点であったから、主用途は宿泊よりも輸送してきた物資の売買取引であった。商品とともに ラクダや馬、ロバをつなぐ広い中庭があり、それを囲む建物の1階には商品倉庫、2階には小割の事務所、3〜5階には住居、宿泊室が並んでいた。アル・グーリーヤの近くにあり、トルコの「キュリエ」のような公共施設複合体を形成していた。

アミール・クルクマス廟+モスク複合体

Funerary Complex of Amir Qurqumas, 1507

「死者の町」のスルタン・イナール廟複合体の南隣りに、もっと大きな アミール・クルクマス廟+モスク複合体がある。マムルーク朝時代の最後の大規模な複合体であるが、これはスルタンではなくアミール(指揮官)の造営である。もはやスルタンの勢威は失墜していた。といっても、クルクマスは もともとスルタン・カーイトバーイの奴隷軍人だったので、この廟複合体も スルタン・カーイトバーイ廟+モスク 複合体に 忠実に範をとっている。クルクマスはスルタンたちの信望あつく、この廟は彼の生前に建てられた。ハーンカーのように見える部分は、実際はスーフィーの修道場ではなく、クルクマスの家族の住居として用いられたらしい。

アミール・クルクマス廟+モスク+修道場 複合体の 平面図

(From Doris Behrens-Abouseif "Cairo of Mamluks" I. B. Tauris, 2007)

アミール・クルクマス廟+モスク+修道場 複合体の 平面図

(From Doris Behrens-Abouseif "Cairo of Mamluks" I. B. Tauris, 2007)

オスマン朝支配下の建築 (トルコの支配, 1517-1798)

オスマン朝第9代皇帝セリム1世は 1516〜17年にマムルーク軍を破り、シリア・エジプト全体を支配下においた。以後2世紀にわたって、エジプト建築はトルコの影響を受けた。

カイロ CAIRO

ガマル・アッディーン・アルダハビー邸

House of Gamal al-Din al-Dhahabi, 1634

ガマル・アッディーン・アルダハビー邸は、アル・グーリーヤの少し南にある金細工商の家で、中庭を囲む広い邸宅である。こうした都市型の邸宅はマンジル (Manzil) という。1階にはカーア(広間)があり、2階にはマクアド(半外部空間のテラス)がある。道路側の部屋にはムシャラビーアで囲われた出窓がついていて、中の婦人からは道行く人が見えるが、外からは内部が覗かれない。

アリー・アーガーの サビール・クッターブ

Sabir-kuttab of Ali Agha Dar al- Sa'ada, 1677

アリー・アーガー・ダル・アッサアダのサビール・クッターブはオスマン時代のもので、隣のアミール・ターズ小宮殿と ほとんど一体化していて、見事な外観を作っている。上階のクッターブは、今も小学校に使われている。アリー・アーガーはオスマン宮殿で 黒人の首席宦官だったという。

バザルアのワカーラ

Wakala of Bazar'a, 17th c.

バザルアのワカーラ(都市内のキャラバンサライ、ハーン)は カイロの都市型建築の常で、凸凹の不整形な敷地をいっぱいに利用して建てられている。しかし中庭は整然とした矩形につくられるので、ここを見ているかぎり、それはわからない。道路に面しては小店舗が並び、中央の入口部分のみが 奥の施設を暗示する。建物は 4.5階建て。

断面図 (From a website)

断面図 (From a website)

アブド・アッラーフマーン・カトフダーのサビール・クッターブ

Sabil Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda , 1744

スルタン・カーイトバーイのサビール・クッターブと双璧をなす モニュメンタルなサビール・クッターブが、アブド・アッラーフマーン・カトフダーの寄進した、このサビール・クッターブである。イスラーム地区の中央部、それも道路の中央に建っているので、非常に目立つ。三叉路の角に面するファサードのアーチ開口、上階の木造持ち出し構造、石の壁面の繊細巧緻な彫刻等がこの小規模な建物を珠玉の建築作品にしている。内部の装飾も手が込んでいる。

シタデル(城塞)と城門

Citadel's Gates, 1754, 1826

シタデルの創建は 1176年と古く、十字軍を撃破したアイユーブ朝のサラーフ・アッディーンの時代に遡る。その後マムルーク朝もオスマン朝もこの城塞を拡幅して種々の施設を建て、カイロの守備の中枢とした。市内から行くときに最も目立つのが 1754年のアザブ門 (Bab al-Azab) で、シタデルの一番西に位置し、スルタン・ハサン学院と向かい合うように建っている。ちょうどフスタート北端のフトゥ−フ門のように 半円形をした櫓が入口の両脇に立っていてシンボリックである。

城壁で囲まれた広大な丘状のシタデル(城塞)には、各時代に建てられた多くの宮殿やモスク、文書館、官衙、砲台などがあった。市街をながめる砲台テラスの背後には軍事監獄がある。ゲディード門 (Bab al- Gedid) はシタデルの北門で、1826年の建立。

ムサ−フィル・ハナ宮殿

House of Musafir Khana, 1779-88

ムサーフィク・ハナ邸ともいわれる小宮殿。バザルアのワカーラの東方にある (map-12)。18世紀に裕福な商人、マフムード・ムハッラム (Mahmud Muharram) が建て、ヘディーヴ・イスマーイルの生家となった。ヘディーヴとは オスマン朝によるエジプトの支配者の称号である。20世紀に荒廃していたのが、すっかり修復された。広い中庭の南側にタフタブシュ(半戸外のサロン)があり、その東隣に、三方にイーワーンのあるマンダラ(噴水のある男子用居間)があり、2階にメインのカーア(女子用広間)がある。邸宅は、男子用のエリア(サラームリク)と 女子用のエリア(ハラムリク)が截然と区画されていた。

スハイミー邸

House of Suhaymi (Bayt al-Suhaymi), 1796

さまざまな建築種別の中で、住宅は生活の必要に応じて 絶えず手を入れられ、建て直されてしまうものであるから、さすがのカイロにも 伝統的なつくりの古い住宅は そう多く残っていない。その中で 最もよく保存されているのは、旧市街のメイン・ストリート(ムイッズ・リッディーン・アッラーフ通り )から 少し脇道に入ったところにある スハイミー邸である。住宅といっても、これは石造3階建ての大邸宅であるから、むしろ小宮殿に近く、アルハンブラ宮殿のミニチュア版のような性格を備えている。緑に満ちた矩形の中庭は、水路こそないものの 四分庭園(チャハルバーグ)風で、中央には噴泉があり、まさに都会のオアシスである。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

「 スハイミー邸 」を参照

鳩の塔(家)

Hamam Burj (Pigeon Towers)

ワディ・ナトルーンとファイユームで見た「鳩の塔」。イランの「鳩の家」は鳩の糞を肥料にするためだったが、エジプトでは 鳩を食用にするため。形態的には、イランのほうが多様性に富んでいるようだ。鳩は放し飼いだが、帰巣本能があるので、夕方には もとの「鳩の塔」に戻ってくる。塔も 主として日干しレンガで造られるので、維持に手間も費用も あまりかからない。しかし近代技術の鳩飼育に比べれば、効率は悪い。今は 田園の風物詩と言えようか。

ムハンマド・アリー朝の建築 (1805-1953)

オスマン朝のエジプト総督、ムハンマド・アリーは 1805年に独立して ムハンマド・アリー朝を樹立したが、実質的には オスマン帝国の属州だった。20世紀には西欧化が進められた。

カイロ CAIRO

ムハンマド・アリーのモスク

Mosque of Muhammad Ali, 1830-48

ムハンマド・アリー・パシャ (1769-1849) はマムルーク勢力を一掃して、世襲のエジプト総督となり、エジプトの近代化、西洋化を推し進めた。彼がカイロの高台のシタデルに建てた大モスクは、それまでの伝統的なエジプトのモスクとは決定的に異なった オスマン様式のモスクとしたので、市内のどこからも見える、カイロで最も目立つモスクとなった。ただしトルコのシナンなどによる重厚なモスクと比べると、プロポーションも 細部のデザインも、レベルが低いのはやむをえない。この建設のために、スルタン・ナーシル・ムハンマドの宮殿(いわゆるアブラク宮殿、1314年)は 破壊された。内部は豪華に飾られているが、内装まですっかり完成したのは 1857年のことだった。

リファーイー・モスク

Mosque of Sidi Ahmad Rifa'i, 1869-1911

スルタン・ハサン学院の隣に建つリファーイー・モスクは、ヘディーヴ・イスマーイール・パシャの母、ホシヤル・カディン ( Hoshiyar Qadin) によって建設が始められ、当初の建築家はフサイン・パシャ・ファフミ ( Husayn Pasha Fahmy) だったが、その死後、ハンガリーの建築家、マックス・ヘルツ (Max Herz) によって完成させられた。そこは中世の聖人、リファーイー教団の創始者、アフマド・リファーイー (Afmad Rifa'i) を祀るザーウィヤがあった場所だった。リファーイー廟の手前のモスクは中庭をもたず、大空間も作っていないので、その大きさにも関わらず、やや平板な印象を与える。

ヘリオポリスとバロン宮殿

Heliopolis & Baron's Palace, early 20th c.

エドワール・ルイ・ジョゼフ・アンパン (1852-1929) は、カイロ北部の新都市地域 ヘリオポリスの開発と建設を推し進めていた途中の1907年、新都市の中央部に 自身の大邸宅を建てることとし、その設計をフランスの建築家、アレクサンドル・マルセル (1860-1928) に依頼した。マルセルはそれをインドのヒンドゥ寺院風に設計したので、これはイスラーム建築ではないが、カイロにある特異な建築作品として紹介しておく。ヨーロッパ人による、インド建築とエジプト建築との融合と言えようか。

● 詳しくは『世界建築ギャラリー』のサイトにおける、

「 ヘリオポリスのバロン宮殿 」を参照

エジプト・アラブ共和国の建築 (1953- )

1952年に自由将校団のクーデターによってエジプト共和国となり、1958年にはシリアとともにアラ連合共和国を形成したが、1951年に分裂して エジプト・アラブ共和国となった。

ルクソールとハルガ LUXOR & KHARGA

ハッサン・ファトゥヒーの作品

Works of Hassan Fathy, 1946, 1960s

イスラーム建築の近代を語るときに 不可欠の建築家が、エジプトの ハッサン・ファトゥヒー(ファティ) (Hassan Fathy, 1900−89) である。ところが 彼の作品の写真を見ると、それらは近代建築というより、伝統的な、それもヴァナキュラーな建物のように 見えることだろう。実際は ル・コルビュジエの3歳年下、ルイス・カーンの1歳年上の 同時代人である。彼らとの違いは、途上国に生まれ育った ムスリムの建築家だったことで、貧困国における環境の改善と その建築の実現に 一生を費やしたことである。当時の「第三世界」への彼の影響力は、西側諸国における ル・コルビュジエのそれに匹敵するものだった。彼の著作『Architecture for the Poor』(貧者のための建築) は、日本では まったく知られていないが、イスラーム圏ばかりでなく、途上国の若い建築家たちにとっては、「バイブル」あるいは「クルアーン」のような存在であった。

● 詳しくは「イスラーム建築入門」のサイトにおける、

「 ハッサン・ファティの仕事 」を参照

アレクサンドリア ALEXANDRIA

アレクサンドリア図書館

Bibliotheca Alexandrina, 2002

1989年に国際コンペで選ばれたノルウェーの建築家グループによるアレクサンドリア図書館は、場所がイスラームのエジプトであるにもかかわらず、伝統建築からの引用は何もない。しかし外観を誇示するよりも 地下10階まで階段状に伸び広がる大閲覧室が、現代の生き生きした皮膜的空間をつくっている。外光を採りいれる屋根(天井)がリズミカルに反復する列柱ホール空間は、イスラームと 何の違和感もない。

● 専門家も一般の人も楽しめる、エジプトのイスラーム建築のヴィジュアルな本を紹介する。

詳しい目録は『イスラーム建築文献目録』の「 G. アフリカとエジプトの建築

」の章を参照。

MONUMENTS OF EGYPT, The Napoleonic Edition

(ナポレオン遠征によるエジプト誌)

Written by Iraida Barodina, 1987, Planeta Publishers, Moscow, 32.5cm-210pp. 2vols

ナポレオン遠征に随行した学者、美術家たちが調査、記録、制作した壮大な『エジプト誌』の縮小復刻版。2巻本。大半は古代エジプトの神殿やピラミッドなどであって、イスラーム建築の比率は小さいが、精巧な石版画や銅版画の絵や図面をながめているだけで楽しい。

ISLAMIC ARCHITECTURE in CAIRO, An Introduction

(カイロのイスラーム建築序説)

Written by Doris Behrens-Abouseif, 1992, E, J. Brill, Leiden, 27cm-173pp, paperback

カイロの歴史的建築作品を年代順に集成し、解説を付した学術書。写真はすべてモノクロで、数も多くはない。E・J・ブリル社の発行なので値段は高いが、非常に役立つ本。著者は エジプトのアレクサンドリア生まれの女流建築史家で、ロンドン大学教授だった ドリス・ベーレンス・アブーセイフ (1946- ) 。

CAIRO OF THE MAMLUKS

A History of the Architecture and its Culture

(カイロのマムルーク朝建築)

Written by Doris Behrens-Abouseif, 2007, I.B. Tauris, London & New York, 29.5cm-380pp.

前掲書の著者、ドリス・ベーレンス・アブーセイフ が これまでの研究を集大成した、エジプトのマムルーク建築論の豪華本。 総論が1/3で、あとはスルタンの治世順に建築作品を解析する。 カラー写真および豊富な地図、図面。エジプトのイスラーム建築は 彼女の独壇場である。

THE MINARETS OF CAIRO

Islamic Architecture from the Arab Conquest to the End

of the Ottoman Empire (カイロのミナレット、

アラブの征服からオスマン朝終焉までのイスラーム建築)

Written and photographed by Doris Behrens-Abouseif, 2004, I.B. Tauris, London・New York, Paper 33cm-352pp.

ドリス・ベーレンス・アブーセイフが カイロのすべてのミナレットを カラー写真と解説で紹介する 豪華本。そもそも彼女は カイロのミナレットの研究で出発した研究者で、若き日の小型の著書を 大幅に改訂増補して、カラー写真満載の豪華本とした。

ARCHITECTURE FOR THE DEAD

Cairo’s Medieval Necropolis

(死者のための建築、中世カイロの墓園)

Written by Galila el Kadi and Alain Bonnamy, 2007, The American University in Cairo Press, Cairo, New York, 25cm-300pp.

カイロの東方に広がる巨大な墓地(墓園)には 中世からの多くの建築遺産がある。 その死者の町のヴァナキュラーな建築的調査とともに、そこに定住した(スラム的な)生者の町の現状と 遺産保存の問題を論じる。 大量のモノクロ写真と 各地域の地図を収める。

THE MONUMENTS OF HISTORIC CAIRO

A Map and Descriptive Catalogue

[ARCE Conservation Series 1.]

(カイロの歴史遺産建築、地図と解説)

Written by Nicholas Warner, 2005, An American Research Center in Egypt Edition [ARCE Conservation Series 1.] , The American University in Cairo Press, 33cm-250pp. + 31 folding large maps.

カイロの歴史的建築(ほとんどはイスラーム建築だが、コプトなど他の宗教の建物も含む)をすべて 1,250分の 1の地図に平面図を載せて 都市の網目の中に嵌めこみ、各建物の解説カタログとともに記録する書の第1巻。 アメリカ政府の援助を受けた ARCE (American Research Center in Egypt) による 10年の作業の成果で、500分の1の地図原版は美的理由から、あえてCADではなく 手描きのインキングで作成された。カイロのイスラーム建築を 詳しく訪ねようという人には必須であり、すべての歴史的建物の正確な平面図が組み込まれた地図を、眺めているだけでも楽しい。残念ながら「死者の町」地区は入っていない。

( 2020 /12/ 01 )

BACK HOME

© TAKEO KAMIYA 禁無断転載

© TAKEO KAMIYA 禁無断転載

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|