| 歴史的都市 アフマダーバード |

2017年 ユネスコ世界遺産の文化遺産に登録

古代の遺跡こそないものの、西インドのアフマダーバードは中世以降の数多くの建築遺産を抱えた歴史都市であり、しかもその建築種別は 市門、モスク群、墓廟、ジャイナ寺院、ヒンドゥ寺院、木造民家と旧街区、階段井戸、人造湖と水門、鳥の家、シェイキング・ミナレット、等々多岐にわたり、インドで最初の「ユネスコ遺産都市」(UNESCO Heritage City)として、都市全体が世界遺産として登録された。また近代建築としても ル・コルビュジエやルイス・カーン、バルクリシュナ・ドーシなどの作品があるが、今回ユネスコ世界遺産に登録されたのは近世までの歴史遺産を主とするので、この稿でも それら インド独立以前の、中世・近世の 建築遺産を紹介する。

1411年にスルタン、アフマド・シャーが建設したのでアフマダーバードと名付けられた町は、15、16世紀にアフマド・シャーヒー朝のもとでイスラーム都市として発展し、後の英領時代には綿織物産業によって殷賑を極めて「インドのマンチェスター」とうたわれ、20世紀後半には インドにおけるモダン・デザインのメッカともなった。1970年に 州都が 30km北に建設された新都市、ガンディーナガルに移されたあとも、グジャラート州最大の商工業都市である。

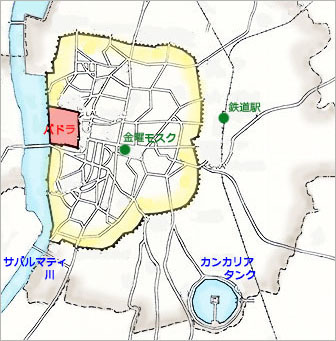

アフマダーバードの地図(4.5km x 4.5km)

13世紀の初め、デリーに最初のイスラーム政権(奴隷王朝)が誕生すると、次第に北インド全体が デリーの支配に服していくことになる。西インドのグジャラート地方では、13世紀の終りに、それまでこの地方を支配していたヒンドゥのソーランキー・ヴァーゲラー朝が没落、崩壊すると、デリー・スルタン朝のトゥグルク朝が この地方を手中に収めることになる。

イスラーム都市としての アフマダーバードの本格的な歴史は、トゥグルク朝から派遣されていたグジャラート総督、ムザッファル・ハーンが14世紀末にデリーからの独立を宣言し、その孫の アフマド・シャー1世(Ahmad Shah I, 1389-1442)が 1411年に その名を冠した首都 アフマダーバードを、サバルマティ川の東側に建設したことに始まる(アーバードというのは 都市の意の接尾辞)。その王朝名も、実質的な建国者である彼の名をとって アフマド・シャーヒー朝と呼ばれる。

アフマド・シャーヒー朝は、グジャラート地方に栄えたヒンドゥ教やジャイナ教の建築伝統、とりわけソーランキー朝のもとで高度に発展した寺院建築の技術を借用しながら、イスラーム建築の原理を盛り込み、後のムガル朝のアクバル大帝が作った「アクバル式」を先取りするような、インド建築とイスラーム建築を最も巧みに融合させた建築様式を 展開していった。

新しい都市で 最初に建設されたのは サバルマティ川に面したバドラ城塞(シタデル)で、その門などが今に残り、敷地は現在 州政府の施設に用いられている。バドラの前面に作られたアーザーム・ハーン宮殿(1637)は 後にキャラバンサライや刑務所、病院に転用され、2014年に修復されて 今は市の文化センターとなっている。

アフマダーバードの都市が建設される以前の14世紀、グジャラート地方ではバローチ(1322)、キャンベイ(1325)、ドルカ(1362)の町に それぞれ 初期の金曜モスクが建てられて、徐々にグジャラート様式を形成しつつあった。それをくっきりとした様式に確立したのが、アフマド・シャーヒー朝の最初のモスク、アフマダーバードのアフマド・シャー・モスク (1414) である。

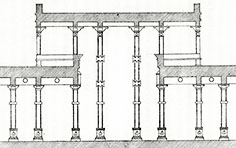

アフマド・シャー・モスクはバドラ内の南端に位置するが、アフマダーバード最大のモスクはジャーミ・マスジド(金曜モスク)で、アフマド・シャー・モスクの10年後の 1424年に スルタン、アフマド・シャー1世が 城壁都市のちょうど中央部に建てた。基本的にはアフマド・シャー・モスクを拡大したもので、アラブ型の列柱ホール・モスクである。柱の数は364本を数え、その上に持ち出し構造の小ドームが15並ぶ。正面中央のアーチ開口の両脇のミナレットは豊かに彫刻されている。ムアッジンが上る階段は壁の中に組み込まれ、屋上からはミナレット内の螺旋階段を上る。

金曜モスクの礼拝室と回廊

中東のモスクを見慣れた人は、初めてグジャラート様式の礼拝室内部に入った時に 違和感を抱くかもしれない。そこにはアーチがまったく無く、垂直の丈高い柱と水平の梁がどこまでも繰り返されるインテリアが展開しているからである。 金曜モスクの隣りには 1442年の没年に建てられたアフマド・シャーの廟があるが、生前に開始されたのではないかと思われる。さらに道路をへだてて王妃たちの廟がある。前者はドーム屋根の廟であり、後者は回廊で囲まれたオープンな中庭型と、対照的な形式をとっている。そこに並ぶ模棺(セノターフ)もまた、石の彫刻家たちの腕の冴えを見せている。

これらのモスクや廟は 以後の多くのモスクと同様、アーブ山 や ラーナクプルのジャイナ寺院に きわめて親近性が高い。インド式ドーム天井の彫刻にせよ、石の格子スクリーンにせよ、これらを造ったのは石工も彫刻家もインドの伝統的な職人であったから、偶像のないことと、時おりのアーチの存在以外は、もともとの住民にとっても あまり違和感のない建物であったに違いない。

王朝の最盛期を築いた スルタン・マフムード・ベガラーは、市内ばかりでなく西方10km 郊外のサルケジに 人造湖とモスク・廟・宮殿の複合体を建設し、さらに チャンパーネル に新首都を造営した。チャンパーネルの金曜モスク (1508) は グジャラート様式のモスクの最高作と言ってよく、その中央ドームは 真のドームとなっている。

ムハーフィズ・ハーンのモスクと、イサンプルのモスク・廟 複合体 アフマダーバードは戦場とならなかったので、実に多くの グジャラート様式のモスクと廟が現存している。その多くは 金曜モスクおよびアフマド・シャー・モスクに倣った同工異曲の建築である。その主要なものを列挙すると、

● クトゥブ・シャーのモスク(クトゥブッディーン・マスジド)15世紀

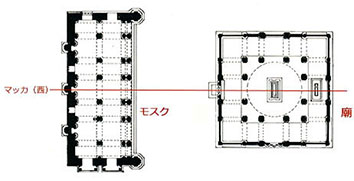

市内で最も広大な敷地に モスクや廟、その他多くの建物が立ち並ぶのは シャー・アーラームのラウザー(墓園)で、毎日引きも切らず、大勢の市民が参詣する。ムハンマド・シャー・アーラームはサイイド朝のスーフィー聖人、サイイド・ブルハン・アッディーンの息子である。   シャー・アーラーム廟の外観と内部 南の郊外にはイサンプルのモスク・廟 複合体、10km南方にはヴァトヴァのモスク・廟複合体があり、いずれも見るに値する。他にも多数のモスクと廟があるが、とりわけ印象深いのはスルタン妃のラーニー・サーブライ(ラーニー・シープリーとも呼ばれるが、サーブライが正しい)によって建立された、モスクと廟のアンサンブルである(下の平面図)。モスクの規模は奥行が2スパンと小さいが精度の高いモスクであり、幅方向の柱割りは廟(ラウザ)と一致していて、中心軸が通っている。両者ともまったくアーチのない建物で、外観こそドーム屋根が載り、イスラム風のパラペットが造られているものの、柱・梁の軸組み構造、石の板庇、持ち出し構造のドーム天井、壁の格子スクリーン(ジャーリー)と、ヒンドゥ寺院やジャイナ寺院の 伝統的な技法が主流をなしている。ここでは後のアクバルの事業、とりわけファテプル・シークリーにおけるイスラムとヒンドゥの融合を目ざした方法と造形が、半世紀も早く実現していたのである。

これは16世紀の建立なので、上記の15世紀のモスク群よりはずっと技術が発達していて、イスラーム建築の技法も十分に身につけている筈であるにもかかわらず、真のアーチも真のドームも用いていないのは、あまりにも慣れ親しんだ「木造的石造建築」への愛着からであったろう。この伝統的美意識への執着が、グジャラートのイスラーム建築を他の地方様式(ジャウンプルやマンドゥやビジャープル)とは異なった、独自のものにしているのである。

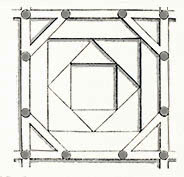

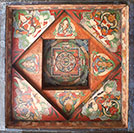

そこで今回は、グジャラート様式を特徴づける「インド式ドーム」を、そのベースとなる「ラテルネンデッケ天井」から始めて、少し詳しく見ておくことにしよう。それは インドの建築が最高の発展をとげる、アーブ山からラーナクプルの寺院におけるドーム屋根の原理でもある。 まずラーニー・サーブライ廟とモスクの平面図を見ると、向かい合った両者の軸線と柱列のラインが完全に揃っている。二つの建物は同時に計画・建設されたのだろう。廟のドームは、壁ではなく 12本の柱で支えられているのがわかる。

ラーニー・サブライ・モスクと 廟の複合体、平面図 (From "Ahmadabad" by George Michell (ed.), 1988, Marg Publications) まずドームの外接正方形の四隅に柱を立て、梁で結ぶ。この四角形が ごく小さければ、一枚の石板を載せて天井(屋根)とすることができる。四角形が大きい場合には、まず四隅に三角形の石板を載せ、それで囲まれた中央の四角形に石板を載せる。これを順に繰り返せば、いくらでも大きな天井を架けられるはずだが、実際は それほど大きなスパンの梁を、曲げに弱い石で架け渡すことはできない。そこで 各辺に2本ずつ支柱を立てて、それぞれの梁を短くする。そして四隅に、支柱から支柱へ火打ち梁を架けると 八角形のフレームとなって、だいぶ円形ドームに近づいてくる。これをファーガスンが次のような模式図にしている。こうしたシステムを考古学では「ラテルネンデッケ天井」と独語で呼んでいるが、ファーガスンはその呼称を用いていない。ラテルネンデッケとは提灯の意だから、あえて訳せば「提灯天井」である。

ファーガスンによるラテルネンデッケ天井の模式図と、チョルテンの天井

これが石造起源であるのか木造起源であるのかは議論のあるところだが、両者は並行して行われていただろうと考えるのが自然である。この最初の三角板の原理を 石造で最もよく示しているのは、インドのバトカルにある パールシュヴァナータ寺院の天井である。この実例自体は17世紀と 新しいが。

バトカルの三角面天井と、ギュムシュケセンの梁組み天井

インドで現存最古のラテルネンデッケ天井は、北方のバルモールにおける ラクシャナー・デヴィー寺院のマンダパの 木造天井で、700年頃 の建造と推定されている。トルコのギュムシュケセンの石造天井の木造版であり、コーカサスから中央アジア経由で インドに伝わったのではなかろうか。ただし規模が小さいので、柱は4本である。

バルモールの木造天井と、パンドレータンの石造天井

一方 西のコーカサス地方では、ラテルネンデッケ(提灯)という名称のもととなったような、周囲から三角形の小板を順次持ち出して、角ばったドームのような天井(屋根)を作る という方法が、木造の民家から石造の聖堂まで行われた。アルメニアでは こうした天井を「ハザラシェン」と呼ぶが、石造では唯一、ゲタシェンに残るのみである。

この方式は、中央アジアから中国にも伝わった。私が調査したのはイスラーム建築(清真寺)だけだが、下図の泊頭ほか 各地にラテルネンデッケ天井が見られた(中国に提灯天井とは、まさに打って付けである)。トルコ北西部のエルズルムでは、ウル・ジャーミで、初めから木造天井を架けたのか、石造ドームが崩壊して木造で仮天井を架けたのか 不明だが、非常に細かなラテルネンデッケ天井が架けられていて、ドームの代用品という印象であった。   泊頭の清真寺と エルズルムのモスクの、木造天井 インドは、トルコのギュムシュケセンの方法を 最も忠実に踏襲したように見える。12本の柱に八角形に梁を架け、さらに16角形に狭めると、ほとんど円形になる。この円周から持ち出し構造 (corbeling) で 順次小さな円形を積み重ねると、ほとんど完璧なドームになる。これがインド式ドームである。ただし、あまり大きく持ち出すことはできないので、半球形ではなく、やや円錐形になる。また 圧縮材である石の梁を大スパンに架け渡すことはできないので、ドームの直径は8mぐらいを限度とする(放射状に石を積む真のドームなら、直径30mも可能である)。

アフマダーバードとソーマナートの、金曜モスクのインド式ドーム 独立したドームを、壁ではなく 木造的な柱・梁構造のフレームで支えるというのは インドの独壇場であって、西方では見られない。 しかもドームの下面を鍾乳石のように繊細に彫刻するに及んで、インド式のドームは完成した。それを最大に推し進めたのはジャイナ教であって、アーブ山とラーナクプルで頂点に達した。その技術を、アフマダーバードのモスクと廟は受け継いだので、ラ-ニ-・サブライ廟も金曜モスクも、12本の柱の上に持ち出し構造のドーム屋根を戴いている。つまり、これは ラテルネンデッケ天井なのである。

マクリ丘とキラドゥにある、独立型キャノピー

もう一つ 付け加えるなら、持ち出し構造のドームというのは、ドームを崩壊させようとする「推力」(横圧力)が、あまり働かない。主として鉛直荷重だけなので、壁のない、柱だけの独立型キャノピーも可能となった。宗教を問わず、インドの墓地、墓園には しばしばドーム型の独立型キャノピーが見られる。中東の建築家から見れば、不思議な光景と言わざるをえない。

グジャラート様式のモスクでは、ミナレットは基本的に礼拝室入口の中央アーチの両側に 壁付きとなっている。上部に高く突き出ることによって、横長の礼拝室に対する垂直要素となって造形効果を生むのだが、その約半数は地震や落雷で上部が崩壊してしまった。しかし残っているものだけでも、その肉付け豊かな彫刻によって「グジャラート様式」のミナレットを作り上げた。

最も有名で保存のよいシディ・バシール・モスクのシェイキング・ミナレットは、マフムード・ベガラーの高官だったマリク・サーラングが建立したモスク本体が失われてしまったにもかかわらず、高さ21.3mの堂々たる姿を誇示している。 他にはカンカーリア・タンクの北東のラージプルにある中規模のビービー・キ・モスク(1454年)で、アフマド・シャー2世の母親のために建設された。そのミナレットは片方の上部が失われているものの、完全なシェイキング・ミナレットである。アフマダーバード駅のすぐそば のカールプルにあるのも、モスクが失われたシェイキング・ミナレットである。

ビービー・キ・モスクの ミナレット

他に注目されるのは ヒンドゥー時代から受け継いだ階段井戸(ステップウェル)である。市内で一番古いのはマーター・バヴァーニーの階段井戸で、ヒンドゥ時代の11世紀に遡り、今はヒンドゥの地下寺院として用いられている。   ダーダー・ハリールの階段井戸 都市の南東にはクトゥブッディーン・アフマド・シャー(1451-58)によって、サバルマティ川から水を引いて、円形(実際には34角形)の人工湖(ターラーオ)が 15世紀半ばに造られた。インドにおける最大級の人造湖で、周囲はガートのように石の階段で囲まれ、周長は 1.4kmもある。水門まわりは モスクのように豪華に彫刻されているが、ほとんどの庇が崩落してしまった。ムガル時代にはピクニック場であった周囲も 今では市街化しているが、涼しい水面は市民の憩いの場所である。

工芸作品として特記すべきは、都心にある シディ・サイイド・モスク (1572) の大半円窓を飾る ジャーリー(石造の格子細工)で、枝を広げた樹木をモチーフにした繊細なデザインは 実に秀逸である。暑い気候に 日差しをさえぎりながら通風をえる格子窓で、底辺の長さは約 2.9mあり、全部で 17枚の厚い石の彫刻パネルから成る。   モスクの窓スクリーンとミフラーブ

窓のジャーリーの平面構成も含め、グジャラート地方の石彫は 丸彫り彫刻こそないものの、半立体の建築装飾として、明瞭な「グジャラート様式」を確立している。先に見たモスクの壁面や廟の空墓(セノターフ)、ミナレットのブラケットを始め、柱頭や柱脚、基壇彫刻など、繊細でありながら過度ではない造型が爽やかに美しい。

モスクの柱脚と壁面彫刻 戦災に逢わなかったアフマダーバードには旧市街、少なくともその構造と、ある程度の家々や都市施設が残っている。おおざっぱに言って、旧市街は「ポル」の集合でできていた。本来は 道路を中心とする伝統的住区をプル Pur といい、その中心道路をポル Pol というのだが、次第にその住区をポルと呼ぶようになった。アフマダーバードには 356のポル(600とも)があるという。住区の入り口はカドキ Khadki といい、そこには門があって、夜は頑丈な木戸が閉じられて 通行が制限され、一本の路地をはさんで連なる住区(ポル)の安全が確保された。かつての京都の、扉のついた路地を中心とする住区に似ている。今は使われていないが、アフマダーバードには門屋の残っているポルが珍しくない。

ポルの門と保存住宅

西インドでは英語のマンションに相当するような「邸宅」をハヴェリー Haveli と呼ぶ。「世界建築ギャラリー」のサイトではジャイサルメルの石造ハヴェリーを紹介した(パトウォンのハヴェリーなど)。ジャイサルメルばかりでなく、ラージャスターン州の各都市で伝統的な石造ハヴェリーを見ることができる。 アフマダーバードのポルにも多くの木造の町家が残っていて、道路に面した柱や腕木、窓まわりなどには密度高く彫刻がほどこされている。多くの家は中庭(チョーク)をもち、通風採光をとるとともに、サロンのように用いている。こうした木造のハヴェリーは年々失われつつあるが、保存活動も行われている。

ポルの木造住居 ポルを歩いていると、しばしば石造や木造の独立した小塔に出くわす。南インドのジャイナ寺院を知っている人なら、その前面に立つマーナ・スタンバやブラフマデーヴァ・スタンバを思い出すことだろうが、あれらほど高くはなく、梯子をかければ頂部の部屋状のところに届く。これがジャイナ教の「鳥の家」(チャブートラ Chabutra、あるいはチャブートロ Chabutro、チャブータロ Chabutaro とも。英語ではバード・フィーダー Bird feeder あるいはダヴコット Dovecot と言う)。グジャラーティ語で鳩のことをカブタル Kbutar というのが語源らしいので、英語ではピジン・タワーともいう。といってもエジプトの「鳩の家」のように、鳩を食用にするわけではない。 西インドにはジャイナ教徒が多い。ジャイナ教徒は非殺生・非暴力を旨とし、動物や植物、小虫の命さえ大切にすることで知られている。デリーには小鳥の病院があり、傷ついた鳥を持ち込むと無料で(入院)治療してくれる。アフマダーバードや近隣の村々にあるチャブートラは「鳥への給餌塔」である。ジャイナ教徒が始めたのだろうが、次第に宗教の別を問わずに作られるようになった。多宗教を融和させる平和のシンボルと言えるかもしれない。先述のように、金曜モスクの中庭にも 対角上に4本立っている。

ジャイナ教の「鳥の家」 とマーナスタンバ アフマダーバードはイスラーム都市として造られたとはいえ、ジャイナ教徒もヒンドゥ教徒も住んでいるので、それぞれの寺院が諸所にある。ムガル朝の支配が弱まった18世紀には ソーランキー様式のリバイバルが起こり、ジャイナ寺院やヒンドゥ寺院がかつての伝統様式で建設された。もともとグジャラートのイスラム建築は西インドの伝統様式を大きく取り入れているのが魅力であったから、あまり違和感はなかったであろう。

アーブ山のジャイナ寺院を手本とした最大のものは、ジャイナ商人のシェト・ハティーシングの寄進によって 第15代ティールタンカラのダルマナータに献じられたハティーシング寺院である。ここには多弁形アーチの多用などイスラーム建築の影響もあるが、中世のソーランキー様式をできる限り復活させて、伝統的な石彫技法で造られている。

ハテイーシング寺院 とスタンバ

ヒンドゥ教ではソーランキー様式よりも、木造のハヴェリー・マンディルにするのを好んだ。その代表がドワルカナータ寺院とスワーミナラヤン寺院である。とりわけ後者は、その寺院本体よりも、広場のような広大な中庭を囲む4階建て(一部5階)の木造大建築が威容を誇っている。道場(アシュラム)として建てられたのか、個室がたくさん並んでいて、寺院のための施設のほかに、現在はヒンドゥの住居、事務所、店舗としても用いられている。毎日の礼拝儀礼(ダルシャン)時にも この中庭に信者があふれ出るが、祭礼時には 広大な中庭が信者で埋め尽くされる。

ドワルカナータ寺院と スワミナラヤン寺院

( 2018 /03/ 01)

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|