| イランのイスラーム建築 |

(ペルシアの古代から近世の建築)

神谷武夫

| イランのイスラーム建築 |

(ペルシアの古代から近世の建築)

神谷武夫

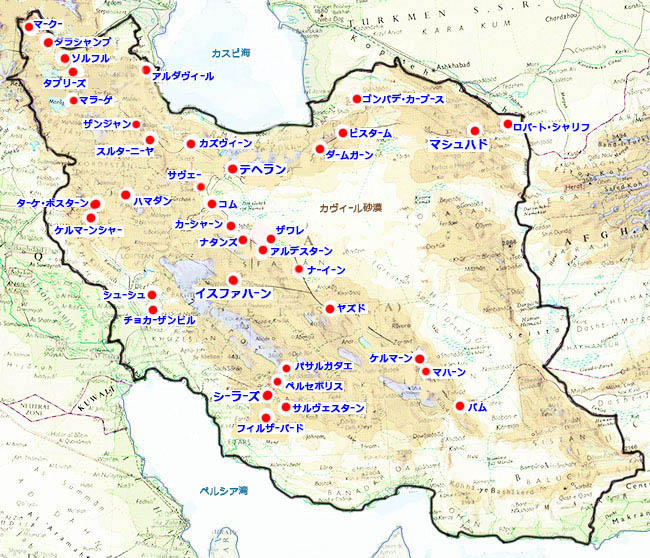

イランは 正しくは「イーラーン ÎRÂN」でしょうが、日本の外務省はイランと 呼び習わしています。イーラーンとは「アーリア人 Ârians の国」を意味し、アーリア人とは「高貴な人」を意味する 自称です。ペルシア Persia というのはファールシー(Fârsi ペルシア語)からきていて、それは現在の イラン南部の パールサ Pârsa(ファールス Fârs)地方の言語に由来します。その地方を ギリシア人は「ペルシス Persis」と呼び、ローマ人は「ペルシア Persiae」と呼びました。イラン人自身は 自分たちをペルシア人とは言わなかったのですが、欧米では ペルシャの呼称が 広まりました(英語発音では「パーシャ」あるいは「パージャ」、仏語では「ペルス」)。ちょうどインド人が 自国をバーラタと呼ぶのに、欧米ではインダス(シンド)河 流域地方に由来する ギリシア語「インドス」に発して、英語の「インディア」や仏語の「アーンド」のような 呼称になったのと同様です。

1979年のイスラーム革命以後、国名は「イラン・イスラーム共和国」、主要民族名は「ファールシー」と定められています。欧米の 建築史の本では、イラン建築は「ペルシア建築 Persian Architecture」という呼称が一般的でしたし、今でも そう書く人が 少なくありません(私の訳書『イスラムの建築文化』や『楽園のデザイン』でも そうです)。イランとペルシアを 使い分けているわけではなく、同義の名称です。とはいっても、イランの現代建築を ペルシア建築とは言わない でしょうから、「ペルシア」は 歴史に重点を置いた呼称だ とは言えます。

テヘラン市内では あちこちで、黒いチャドルを着た女たちが「アメリカ 殺せ」と シュプレヒコールを あげながら デモ行進をしていたが、人々は 私が日本人と知ると 誰もが友好的だったので、半月ちょっとの旅行は 何の危険もなく、つつがなく 済んだ。私以外に 外国人観光客など ほとんどいなかったので、どこの観光地も すいていたし、ホテルは 安く泊まれた。 その年の秋から本格化した「イラン・イラク戦争」(大義が はっきりしなかったので、通称「イライラ戦争」)は 1988年まで長く続き、その後も 国情が安定しなかったので、私が2回目にイランを訪れたのは ずっと後の2004年に半月間、そして3回目が 2007年に1ヵ月と、全部合わせて2ヵ月間くらい、イランで調査・撮影旅行を行った ことになる。

イラン・イラク戦争は、イスラームの スンナ派と シーア派の対決だとも、古代以来の 歴史的な ペルシアとアラブの角逐だとも、イランのイスラーム革命の輸出を恐れる 周辺国と欧米による「干渉戦争」だとも 言われた。 イランが シーアの 12イマーム派を奉ずる国だということは、しかし 建築的には それほど意味がなく、シーア派とスンナ派の イスラーム建築が 原理的な違いを持っているわけではない。アラブとペルシアの対立というのは、モスクの形式において「アラブ型」と「ペルシア型」の違いとなって表れた とは言えるだろう。 天候や社会情勢によって 運悪く行けなかった所を除けば、イラン建築の主要なものは ほとんどを訪れて 撮影してきた。その経験を通して、私が 最も強く感じた イラン人 およびイラン建築の特性というのは、「華やかなもの、派手なものへの 好み」である。金 や 鏡 のように ピカピカ光る物、きらびやかな物、極彩色への愛好、建築の構造とは切り離された ハリボテのような装飾、特に 表層を飾り立てようとする そうした強い傾向が 何に根差すのか、判然としない。革命以後の 宗教的禁欲への締め付けとは、どうも 齟齬(そご)が ありそうだ。ただ、イランの いわゆる「沈黙の2世紀」(7世紀後半から9世紀後半をさす)までのイラン建築を見ると、まだ 彩釉タイルが開発されていず、ほとんど総ての建物が 土(日干しレンガと焼成レンガ)で造られていたので、地面と同じ黄土色の モノトーンのストイックな世界に見え、11世紀以後の(時に けばけばしい)華美すぎる世界とは、天と地ほどの 差がある。

イランは 国土の半分が砂漠であって、良質な石材が 採れないので、エジプトやギリシア、トルコのような 石造建築を発展させることは できなかった。

イランの女子学生 もしかすると、長く続いた 地味で色気のない「土の文化」への反動として、中世後期からのイラン人の、華やかなもの、きらびやかなものへの憧れが 醸成され、タイルや ムカルナスや 鏡のモザイク といった手段を見出して 肥大化させたのかもしれない。 ところで、イランの国旗はフランスなどと似た3色旗である。(フランスは縦に3分割しているが、イランは横に3分割、上から緑、白、赤である。緑はイスラームの色、白は 平和の色、そして赤は 殉教者たちの血の色であるという。ことほど左様に、イランは イスラームのシーア派であることを 国是に掲げていて、多数派のスンナ派に 抑圧され、対抗し、殉教してきたことが、骨の髄まで 沁みわたっているようである。イスラーム以前からの 正月(ノ−ルーズ)の祭礼に並ぶ イランの最大の祭は、イスラームの「アーシュラー」の祭礼(ターズィヤ)であるが、それは カルバラーで殉教した シーア派の第3代イマーム・フサインの受難を共有し 哀悼するための祭礼である。この日は 市中を行進する大行列の 黒装束の男たちが、両手に金属の鎖の房を持って、自分の背中を 強く叩きながら行進する(シャツの中は 血だらけになる)。  アーシュラ-の祭礼 シーラーズの街で これを見た時には、こんなにも悲劇的で 痛々しい「祭り」というものが 世界にあるものかと 驚いたが、人々は あまりにも それに慣れきっているからか、そんな悲壮感は持っていず、ある家族は 外国人の私に話しかけてきて、「今日は 楽しいお祭りですから、無料で ふるまわれる昼食を一緒に食べにいきませんか」と誘うほどだった。 では アーシュラーの祭礼のように、イランの建築は 非常に禁欲的で 悲劇的なものかというと、そんなことはない。上述のように イラン人というのは むしろ 派手なもの、美しく飾りたてられたものが好きな 民族である。確かに 殉教者廟の数は多いだろうが、それらも 贅を凝らして 化粧されている。真っ黒なチャドルを着た女たちも、家では 化粧をすることに熱心であるらしい。現在の 宗教的取り締まりの強い社会と 本来のイラン人の性向には 乖離があるようだ。世界的ベストセラーになった イランのコミック、マルジャン・サトラピの『ペルセポリス、イランの少女マルジ』(日本語版は、2005、バジリコ)などにも、それが よく表現されている。

イランは近年、各地の史跡を ユネスコ世界遺産リストに登録することに 熱心に取り組んでおり、2008年から昨年までの10年間に、何と 14件もの史跡を 登録している。(現在までに登録された イランの文化遺産の総数は 22件である) ( 2019 /05/ 05 )

ジッグラト Ziggurat, c.1250 B.C.E.

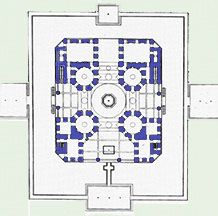

チョカー・ザンビルは 古代エラム王国の宗教センターで、行政中心は 北西 40kmのシューシュ(スーサ)に置かれた。ジッグラトは 105m角の正方形プランで、四隅が 東西南北に向けられていた。全部で5層の塔状をしていたと 考えられている。すべて焼成レンガで建設され、全高は 5、60メートルあったろう。アレクサンドロス大王の軍によって破壊された。

平面図 (現地パンフ より)

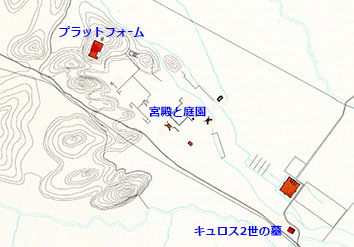

パサルガダエ PASARGADAE (546 -520 B.C.E.)  プラットフォーム プラットフォーム

パサルガダエは アケメネス朝ペルシアの 発祥の地であり、キュロス2世が 広大な首都を造営した。アクロポリスのような丘の上に 城塞が建設され、そのプラットフォームが 残っている。宮殿群と庭園は 平地に作られたが、ほとんど 何も残っていない。建築的な造形物が見られるのは 都の南端部に建てられた キュロス2世の墓だけである。

(From Patrick Ringgenberg "Guide Culturel de l'Iran", 2006, Tehran)

スーサ(シューシュ)の都市遺跡 13th c. -4th c. B.C.E.

シューシュは古くは前13世紀頃に 古代エラム王国の首都として建設されたが、前640年頃にアッシリア人によって破壊された。前521年にアケメネス朝ペルシアの行政上の首都となり、ダリウス1世はここに宮殿 (522 B.C.E.) を建設した。前331年にアレクサンドロス大王によって破壊され、今は地上の建物は何も見られない。釉薬レンガによる壁面のレリーフ彫刻などが発掘されて、現地の博物館に収蔵されている。 ナクシェ・ロスタム Roc-cut Tombs of Akemenid kings, 5th c. B.C.E.

ナクシュ・ロスタムはペルセポリスの北西12kmの地に岩山が連なる墓所で、アケメネス朝の4代にわたる王の摩崖墓が並ぶ。向かって左からダリウス2世(r. 423-404 B.C.E.)の墓、アルタ・クセルクセス1世(r. 465-424 B.C.E.)の墓、ダリウス1世(r. 522-486 B.C.E.)の墓、クセルクセス1世(r. 486-465 B.C.E.)の墓である。

宮殿址 Palace ruins, 6th c. B.C.E.

アケメネス朝ペルシアの宗教的首都ペルセポリスは、古代ペルシア語で「パールサプラ」と呼ばれた。つまり「パールサの都」の意で、この地方(パールサ地方)が、アケメネス朝ペルシア帝国の根拠地であり、現在のイランのファールス州である。都は、ここから世界帝国を発展させたダリウス1世によって前515年頃に建設が開始され、その息子のクセルクセス1世が引き継いだ。政治的な首都はシューシュ(スース)だったが、宗教や王室の祭儀はすべてペルセポリスで行われた。軍事都市ではなく、宮廷都市である。その点から言うと、ずっと後のインドのアクバル帝が建設した ファテプル・シークリーの都に似ている。前331年にアレクサンドロス大王によって破壊されてから、ギリシア語でペルセス・ポリス(ペルシアの都)と呼ばれるようになった。  ペルセポリス平面図

ペルシア建築は、古代エジプト建築や古代ギリシア建築と同じく、石造であっても木造建築のように柱・梁構造であったから、アーチやドームは一切用いていない。従って、どんなに大面積の建物であっても 柱が林立する列柱ホールとならざるをえず、単調さを免れない。 ペルセポリスにも摩崖墓がある。アルタ・クセルクセス2世の墓で、高い位置にあるが、ここは階段で登れるので、石窟と浮き彫りの詳細ばかりか、遺跡全体を見晴るかす絶好の場所である。

アルタ・クセルクセス2世の墓

アルダシール1世の宮殿址 Ardashir I's Palace, 3rd c. C.E.

226年にササン朝ペルシアのアルダシール1世 (r. 226-241) がパルティアの軍を破り、フィルザーバードに円形都市を築いた。ササン朝最古の建築遺構である アルダシール1世の宮殿は 円形都市の外にあり、建設技術が進んで、すべて石造であり、大きな半円筒形ヴォールト天井のエントランス・ホールがある。これが後のペルシア型モスクのイーワーンの原型のひとつとなる(ヴォールトの手前半分以上は復元工事であるが)。イーワーンの奥には半球ドーム屋根の方形ホールが3つ並び、それぞれコーナー・スキンチで支えられ、頂部は採光穴になっている。シーラーズの南方 約90km。   平面図 (From James Fergusson "History of Architcture" 1865)

ターケ・ボスターン Taq-e Bostan, 4th -7th c.

ケルマーンシャーの北郊外6kmほどの地の、ササン朝時代の聖地とされる池に面した岩山に、石窟としての2つの奥行の深いイーワーンが並んで掘られ、レリーフ彫刻で飾られている。左の大きい方のイーワーンはおそらくホスロー2世(r. 591−628)による造営で、自身の廟だと考えられる。アーチの上部の壁面には左右に天使象が彫刻され、その上には城郭のような銃眼狭間のパラペットが設けられている。それぞれのイーワーンの奥壁および、ずっと右方の岩壁に、各時代の王の戴冠式の様子が描かれている。イスラーム以前であるから、授与者はミスラ神や、ゾロアスター教の神アフラマズダである。ヴォールト天井のような半外部空間は、後のペルシア型モスクの イーワーンの起源のひとつ考えられる。右側のイーワーンの奥壁にはシャープル2世(r. 309−379)と3世(r. 383−388)の像が刻まれている。 バフラム5世の宮殿址 Bahram V's Palace, 5th c.

シーラーズの南東約 80kmの サルヴェスターンには、ササン朝のバフラム5世 (r.420-438) の狩猟用の宮殿址がある。メイン・ドームの大広間とその前の中庭を諸室が囲む。壁は石造だが、ドームはレンガ造。

断面透視図と平面図 (From Henri Stierlin "Encyclopedia of World Architecture" 1977, Fribourg) ターリク・ハーネ・モスク Tarik Khane Mosque, 8th c. ペルシアは 7世紀半ばにアラブ帝国に征服されてイスラーム化するが、最初のイスラーム王朝であるウマイヤ朝時代 (661-750) の建物は、イランには残っていない。ダームガーンのターリク・ハーネ・モスクが イラン最古の現存モスクで、 アッバース朝の8世紀の建設である。ササン朝建築の名残りが強い 古拙なアーチやヴォールトを架けている。各円柱の上に木の板を載せて アーチを受けているのには驚かされる。付属する円形ミナレットは セルジューク朝の最初のミナレット(1058年)で、レンガの積み方だけで幾何学パターンおよびカリグラフィーの装飾をしている。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの 金曜モスク Masjid-e Jami, 10th, 12th c.

ナーイーンは 今も使われているイラン最古のモスクのひとつ。アッバース朝の10世紀半ばに創建されたので、中庭に面するイーワーンはまだ無い。ミフラーブまわりはびっしりと古拙なスタッコ彫刻で飾られている。八角プランのミナレットも10世紀の建設とされ、イランで現存最古のミナレットである。モスクにはまだタイルも用いられていないので、すべてが土の色一色である。 金曜モスク Masjid-e Jami, 9th to 12th c. アルデスターンの金曜モスは9世紀の創建で、ササン朝のゾロアスター神殿の上に建てられたらしいが、現存のモスクは 大部分が セルジューク朝の12世紀に改修されたもので、四イーワーン型の中庭になっている。ドーム屋根の聖所と南イーワーンは1158年から1160年というから、ごく早い時期の四イーワーン型には違いない。全体の規模が大きいのは、マドラサやキャラバンサライ、ハンマームやホセイニーヤなどを併設していたからである。

カーブース廟 (ゴンバデ・カーブース) イランでは11世紀から 独自の塔状の墓廟が発展し、その最初期にして最大のものが「カーブース廟(ゴンバデ・カ−ブース Gonbad-e Qabus)」である。そして、単に塔墓の代表としてばかりでなく、イラン建築の最高傑作の一つであり、現代の建築家に最もアピールする建築作品ではないかと思う。つまり、装飾が少なく、焼成レンガという素材のみで構成した 幾何学的な純粋造形であり、そのスケール感ともども、圧倒的な魅力と迫力をもって聳えている。一千年も前のモダニズムの建築と見立てても十分に通用する。レンガ造の塔としては世界一の高さ(51m)であり、2012年にユネスコ世界遺産にも登録された。長い沈滞時代のペルシアにおける、奇跡のような建築作品である。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの 墓塔群 Tomb Towers, 11th c.

ターリク・ハーネ・モスクのあるダームガーンと その近郊には、初期の三つの墓塔が残っている。ダームガーン市内には1026年のアラムダール廟と、1054年のチェヘル・ドフタラン廟、そして近郊のメフマンドゥストに1096年のマスム・ザーデ廟である。一番古いアラムダール廟は壁面にリブがなく、半球ドーム屋根であるのに対して、やはりリブのないチェヘル・ドフタラン廟はドームと円錐形の中間的な 砲弾形屋根を戴いている。イランの墓塔形式の模索期だと言えようか。マスム・ザーデ廟は12角形の浅い星型プランで、失われた屋根は おそらくカーブース廟のように 円錐形だったと思われる

トグロル廟(レイ)と、アラー・アッディーン廟(ヴァラーミン)

11、12世紀には独立した町であり、ヘランよりも大きかったレイは、今ではテヘランのスプロールに飲み込まれて 南の郊外になってしまったが、テヘラン市中で一番歴史的な地区であり、ここには12世紀のトグロルの墓塔が残る。さらに南へ数キロ行くとヴァラーミンの町があり、ここには後述の14世紀の金曜モスクのほかに 13世紀のアラー・アッディーンの墓塔(アラー・アッダウラ廟ともいう)が残る。

墓塔群 Tomb Towers, 12th, 14th c.

マラーゲには 四つの墓塔が建っている。一番古いのはソルフ廟で、1147年、次はフラフグの妹の廟で、1167年、それと同じ敷地ですぐ隣に建っているのがカブド廟で、1196/7年、市の中心の公園に建っているのがずっと後のガファリエ廟で、1328年。それぞれ四角形、八角形、円形と異なった形をしていて、屋根はドームであったか 角錐であったか不明だが、すべて失われている。そのために「墓塔」Tomb Tower の感じが薄くはあるが、建築的原理は カーブース廟と同じである。

ゴンバデ・ガブル(ゴンバデ・ジャバリイェ) 中央アジアから次第に移住してきたトルコ族は その過程でイスラーム化したが、もともと遊牧民であったので、定住者としての都市や建物の建設は得意ではなかった。セルジューク朝を打ち立てて中東に大きな勢力を広げるにつれて、古拙な作品を 試行錯誤しながら造っていった。ケルマーンのゴンバデ・ガブルは おそらく12世紀後半の建設で、未完成と考えられる。用途も不明で、「石の山」を意味するジャバレ・サンとも呼ばれる。

ハイダリーヤ学院 Madrasa Heydaryiyeh, 12th c. カズヴィーンのハイダリーヤ学院は もとはモスクで、セルジューク朝時代の12世紀の建設とみられるが、イスラーム以前のゾロアスター教の神殿だったという説もある。1119年の大地震で破損し、大臣Khomar-tash の手で修復された。現在は小学校の講堂として用いられている。マドラサの他の建物はカージャール朝時代のもの。ミフラーブには、ディヴリーイのものに似た、古拙なスタッコ彫刻の装飾がほどこされている。

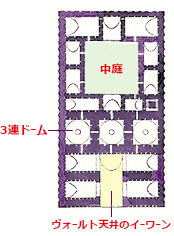

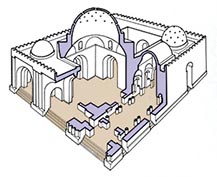

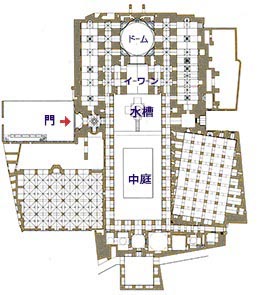

金曜モスク Masjid-e Jami, 12th c. 最初期の 四イーワーン型モスクを典型的な形で 今も見せているのは、カヴィール砂漠の オアシス都市、ザワレの金曜モスクである。金曜日に 都市の住民の多くが集まって集団礼拝をする大モスクを 金曜モスクと呼ぶが、ザワレは小都市なので、この金曜モスクも 中庭の大きさが 16m角と小規模である。 そこに各辺の長さの三分の一ほどの幅のイーワーンが 4基向かい合うので、これは アラブ型の単調なモスク中庭とは 決定的に異なった印象を与える。ここにおいて、単なる実用性を超えた 新しいモスク型が、鮮明に誕生したのである。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

アリー・モスクのミナレットと、サルバン・ミナレット

金曜モスクにおける集団礼拝の呼びかけをする塔(ミナレット)は、イラン全土に無数に建てられてきたが、初期イスラーム期の素朴なレンガの塔から始まって、長大で芸術的なミナレットが発展するのはセルジューク朝の時代である。イスファハーンで最高の高さを競う2本のミナレットをここに掲げる。アリー・ミナレットは高さ48mという。創建時には50m以上もあったらしいが、頂部が失われてしまったらしい。 金曜モスクのミナレット Minarets of Masjid-e Jami, 1106, 1110

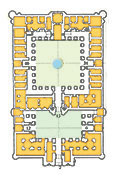

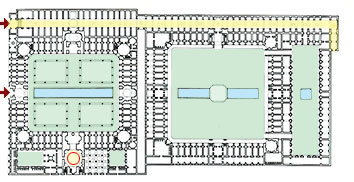

円筒形壁面ののレンガ積みパターンが 最も華やかな 初期のミナレット2題、ダームガーンとサヴェーの いずれも金曜モスクに付属する。しかしながら いくらパターンを立体的にしても、すべてレンガなので、離れた所から見た目の単調さは免れない。これが、本来 派手好きのイラン人を、彩釉タイルの開発に向かわせたのであろう。 キャラバンサライ Caravan Serai, 12th c. マシュハドの東方136kmで、トルコメニスタンとの国境近くの荒野に建つロバート・シャラフの隊商宿は、ホラーサーンとサマルカンドを結ぶ街道上の王室キャラバンサライで、1120年に建立され、1154年に補修された。守備が重要なので 稜保を備えた城塞のような矩形 (63m×109m)のプランで、前庭と中庭を柱廊と諸室が囲む大規模なものである。二つのモスク(礼拝室)を抱え、地下には貯水槽を設備している。すべてレンガ造で、イーワーンやミフラーブにはスタッコで装飾している。荒廃していたのを、近年修復した。平面図は現地パンフより。

金曜モスク Masjid-e Jami, 11−12th c. 「ペルシア型」モスクの発展過程を伝える重要なモスクで、「四イーワーン型」の中庭、イーワーンの半ドームを飾る「ムカルナス装飾」、ミフラーブ前の空間に架かるシンボリックな「ドーム」とそれを支える「スキンチ」、そうした種々の要素が展開してイラン独自のモスク形式を作り上げたのが、イスファハーンの金曜モスクである。2012年に、ユネスコ世界遺産に登録された。

● 詳しくは、「イスラーム建築の名作」のサイトの 金曜モスク Friday Mosque, 12th c. カズヴィーンの金曜モスクは アッバース朝のハールーン・アッラシードによって8世紀に創建されたという伝説があるが、何度も改修、増築が行われてきたので、南にハールーンのアーチと言われるものが残るほかは詳らかでない。現存のモスクはセルジューク朝のもので、ドーム屋根のミフラーブ室が1106-1114年と考えられているが、その他の部分は16世紀、ミナレットのあるイーワーンなどは セルジューク朝の16世紀から17世紀である。

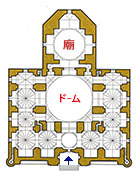

ウルジャーイトゥ廟 Mausoleum of Uljaitu, 1307-1313

モンゴル帝国から派遣されたフラグは バグダードのアッバース朝を滅ぼし、旧ペルシア帝国領のほとんどを支配するイル・ハーン国を建国した。王朝とは言うが、イル・ハーンとは創設者の名前ではなく、「国の王」ほどの意である。初めタブリーズを首都としたが、最盛期の第8代の王 ウルジャーイトゥ・ハーン(r.1304-16) は スルターニーヤに遷都し、そこに自身の廟を建てた。王朝はすでにイスラーム化していたが、彼はシーア派に改宗した。廟は14世紀初めの建設で、後に荒廃していたのを、16世紀にサファヴィー朝が修復した。総高50メートルの大規模なもので、3階の墓室は二重殻ドームを戴く。周囲に回廊がめぐり、各ベイの天井には色違いレンガが繊細なパターンを描く。その上に8本の塔を立て、ゴチック建築のようにドームの推力を弱めようとしている。2005年には ユネスコ世界遺産に登録された。

エステルとモルデカーイの廟

旧約聖書の『エステル記』で描かれる、アルタクセルクセス2世の王妃で、ユダヤ人を大虐殺から救ったとされるエステルと その従兄で保護者モルデカーイの墓を祀る廟とされているので、イランのユダヤ人にとっての 最も重要な聖地である。建設年は明らかでなく、イスラーム以前のアケメネス朝やササン朝の時代までさかのぼるという説もあるが、レンガのドーム屋根が架けられたのがモンゴル時代の14世紀だという説もあるので、ここにいれておく。墓室の隣がシナゴーグの集会室のようになっている。

正確な建設年は不明、おそらく13世紀末か14世紀初めとされる。

アブド・アッサマード廟・金曜モスク・コンプレクス カーシャーンの南東の閑雅な小都市ナタンズには、金曜モスクとアブド・アッサマード廟が一体化した施設がある。ハーンカーは青タイルのムカルナスのピシュタークを残すのみであるが、モスクの高いミナレット、アルメニア風角錐屋根の廟、地下貯水槽と、変化に富んだ 複合建物である。とりわけ 廟のムカルナス天井は幻想的な魅力で名高い(この「中東の建築」のディヴィジョンのタイトルに用いている)。ピシュタークは 隅々まで手のこんだデザインである。

バーヤジード廟コンプレクス Mausoleum of Bayazid Complex, 14th c.

ビスターム(バスターム)のバーヤジード廟コンプレクスは、ほとんどの建物がモンゴル時代の14世紀の建設と考えられる。バーヤジードとは 9世紀の名高い神秘主義者、アブー・ヤジード・ビスターミー(バスターミー, Abu Yazid Bistami, 804-74)のことで、その廟の周囲に多くの建物が増設されて一大コンプレクスとなった。

右端のカーザーン・ハーン廟は、中空の三重殻屋根をしている。

カーブース廟と同タイプの塔墓で、25角形の星型プランをしている。円錐屋根は未完だったのか、消失したのか? 廟は金曜モスクの隣にあり、モスク内から出入りする。 ジャファル廟 Imamzadeh Jafar, 1325

ジャファル廟は イスファハーンでイル・ハーン朝時代を代表する塔墓で、アリー・ミナレットのすぐ南にある。ジャファルは預言者ムハンマドの教友であった。プランは六角形で、全体は明るい色のレンガ造であるが、スパンドレルに青い彩釉タイルで緻密に装飾されている。 金曜モスク Masjid-i-Jami, 1349 ケルマーンは 東部のルート砂漠の中の都市であるが、標高1,749メートルと高いので、高原性の温暖な気候である。ササン朝時代の城砦も遺跡として残る古い町で、金曜モスクはイル・ハーン朝末期の14世紀に創建された。ヤズドの金曜モスクのように高大なピシュターク(門)をもつが、ヤズドのようなミナレットがなく、その代わりに時計台が載っている。四イーワーン型のモスクで、ピシュタークの軸線は中庭を通して、まっ直ぐミフラーブに向かっている。イーワーンはそれほど立派でなく、後の時代の再建であろう。

ハマドラー・モストーフィ廟 Gombad-e Hamd-Allah Mustawfi, 1350

ゴンバデ・カーブースの350年後の塔墓。ハマドラー・モストーフィ(Hamadollah Mostowfi, 1281-1349)は歴史家、地理学者、叙事詩人で、何冊もの著書がある。廟のアルメニア風円錐屋根はタイルではなく、青緑の釉薬をかけたレンガ積み。

正方形プランから円形屋根への移行部もアルメニア風の処理である。 金曜モスク Masjid-e Jami, 1375-6 ヤズドは砂漠地帯の都市として 土の建物が密集する旧市街地、都市へのカナートと市内の水利施設網、ゾロアスター教の遺跡や鳥葬施設である「沈黙の塔」、その他多くの遺産を備えているので、都市町全体が 2017年にユネスコ世界遺産に登録された。

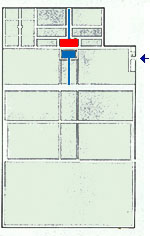

金曜モスク・平面図 (From Patrick Ringgenberg "Guide Culturel de l'Iran", 2006, Tehran) ヤズドの郊外ドウラターバードにある長大な庭園。エントランスから中央園亭(今はない)を通って、一直線に伸びる水路の両側に園路と林園が延び、一番奥にメインの園亭がある。そこのバードギール(採風塔)が、採風の原理を完全に保存している。

(From Patrick Ringgenberg "Guide Culturel de l'Iran", 2006, Tehran) バーザール、テキーエ(ホセイニーイェ)、モスク、公衆ハンマームなどを含むアミール・チャクマーク・コンプレクスは、前面に大きな広場を備え、広場に面して3階建ての特異な門を建造した。2本のミナレットを備えた広壮な門は、イスファハーンの王の広場に面する古バーザールの入口をなすカイサリーエ門よりも はるかに立派である。コンプレクスはジャラール・アッディーン・アミール・チャクマーク Jalal-al-din Amir Chakhmagh によって寄進された。彼はティムール朝のヤズドの総督だったという。

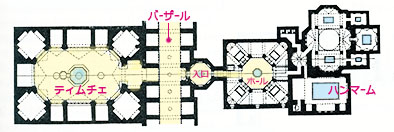

前面広場には大きな尖頭アーチ状の不思議な木造の立体があり、ナフル (ヘイダーリの掌 Palm of Heidari)という。サファヴィ朝時代からのもので、イラン最古のナフルという。アーシュラ-の祭礼にこれを担いで街を練り歩く。 ブルー・モスク Blue Mosque (Masjed-e Kabud), 1465 イラン北部の中心都市タブリーズの歴史は ササン朝までさかのぼるが、最も繁栄したのはイル・ハーン朝のガーザーン・ハーンの治世に首都になったモンゴル時代だった。現在はイラン第4の都市である。ティムール朝時代に大モスク(マスジェデ・カブード)が建てられ、青を主調とするタイルで飾られていたことから、ブルー・モスクと呼ばれている。

ブルー・モスク 平面図 (From Patrick Ringgenberg "Guide Culturel de l'Iran", 2006, Tehran)

イル・ハーン朝時代に ウルジャーイトゥの大臣によって城塞が建設されたが、今では高さ40メートルの巨大な門だけが残る。かつてはサマルカンドのビー・ビー・ハニム・モスクの門(ピシュターク)にも匹敵したろう。門の内側にあった、巨大な中庭を囲む城砦はモスクに用いられていたらしい。 金曜モスク Masjid-e Jami, 1322-26

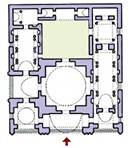

ヴァラ−ミンの金曜モスクは 典型的な四イーワーン型モスクで、主イーワーンの後ろにドーム屋根の、ミフラーブ前礼拝室がある。 金曜モスク masjid-e Jami, 9th , 14th, 17th c.

金曜モスクの創建は9世紀に遡るが、何度も再建され、17世紀にシャー・アッバース帝によって修復されたが、1945年の再築がかなりダメージを与えたらしい。1351年に中庭に四角い建物が建てられたので、ここにいれておく。 ニマト・アラー・ヴァリ廟 Nimat Allah Valii, 1437 ニマト・アラー・ヴァリ (1329-1417?) は スーフィーのダルヴィーシュ(修行者)で、ニマト・アラーヒーヤという教団を創始した。詩人で預言者でもあり、ペルシアのノストラダムスと呼ばれた。晩年をマハーンで過ごし、1431年に没したあと、この地に廟が建てられた。門と廟の間の庭園が名高い。

聖タデウス修道院

イラン最北部は アゼルバイジャン地方と呼ばれ、アゼリー人が多く住む。アルメニア人も多く、この地方には、マークーの近くの 聖タデウス修道院>と、国境の町 ジュルファ(ジョルファ)の近くの 聖ステファノス修道院があるが、1979年のイスラーム革命時に無人となってしまい、今は文化財として保存されている。トルコ国境から22kmの聖タデウス修道院聖堂は、現地ではカレー・カリーサー(黒聖堂)と呼ばれてきた要塞修道院である。最初にここに礼拝堂が建てられたのは 371年と言われるが、拡大されて聖堂になったのは7世紀という。14世紀はじめに大地震で倒壊し(1319年)、それから 10年間で再建された。14世紀の古聖堂が黒い石で建てられていることから、黒聖堂と呼ばれるようになった。西側の より大きな聖堂は 19世紀の増築である。

● 詳しくは『アルメニアの建築』のサイト「周辺国のアルメニア聖堂」

聖ステファノス修道院(ヴァンク) イランとアゼルバイジャンの国境近くの町 ジュルファ(ジョルファ)から、ナヒチェバンとの国境をなすアラス川沿いの道を車で20分、ダラシャンブ村の近くに 1979年のイスラーム革命まで活動していた聖ステファノス修道院(ヴァンク)がある。2008年に 聖タデウス修道院と聖ステファノス修道院が、マークーの近くの ジョルジョルに再建された聖母聖堂と合わせて「イランにおけるアルメニア修道院建造物群」として、ユネスコ世界遺産に登録された。

● 詳しくは『アルメニアの建築』のサイト「周辺国のアルメニア聖堂」

ソルフルの 聖ホヴハネス聖堂、19thc. ソルフル村はタブリーズの北方。岡の上に孤立して建つ。聖ホヴハネスとは聖ヨハネのこと。

● 詳しくは『アルメニアの建築』のサイト「周辺国のアルメニア聖堂」 ホセイン廟 Imamzadeh hosseyn, 16th c.

8代目イマーム・レザーの息子ホセインの廟(イマームザーデ)。14-15世紀の創建らしいが、サファヴィー朝下の16世紀に再建された。バロック的な門は19世紀のカージャール朝時代の付加である。

カズヴィーンはイスファハーンに遷都されるまで、サファヴィ朝の首都だった。都市の門であるアリー・カプー門は、次のチェヘル・ソトゥーン宮殿とともに、第2代シャー・タフマースプ1世の治下に建設された。

チェヘル・ソトゥーン宮殿はイスファハーンの同名の宮殿よりも ハシュト・ベヘシュト宮殿に似たプランのパビリオンで、現在は市の博物館に用いられている。

シャイフ・サフィー・アッディーン廟 コンプレクス アルダビールはサファヴィー朝の母体となったサファヴィー教団の発祥の地。王権祖先である シャイフ・サフィー・アッディーンがここにスーフィー教団を設立したのが始まり。彼の廟と、サファヴィー朝の創始者イスマーイール1世のの周囲に多くの建物やモスクが建てられ、庭園を含むコンプレクスとなった。廟は14世紀の創建とされるが、時代とともに改修、増築されいる。種々の空間や装飾が併存するので、見てまわるのが楽しい。2010年にユネスコ世界遺産に登録された。

(From Patrick Ringgenberg "Guide Culturel de l'Iran", 2006, Tehran)

王の広場(イマームの広場)

シャー・アッバース1世は カズヴィーンからイスファハーンに遷都し、古い街と対照的に幾何学的に整然とした新イスファハーンを計画して、その接合部に矩形の大広場を設けた。この王の広場(メイダーン)は 170m× 500m という巨大なもので、都市の あらゆる活動と祝祭が行われる場所であった。その南側の短辺に面して造営されたのが、ペルシア建築の最高傑作「王のモスク」である(1979年のイスラーム革命で王制が廃されてからは、「王の広場」は「イマームの広場」、「王のモスク」は「イマームのモスク」と呼ばれている)。 シャー・アッバースがイスファハーンに遷都する以前から、ここには大バーザールがあり、その中心路は屈曲して延び広がっていた。王は新イスファハーンを幾何学的な直角の都市として造り、巨大な「王の広場」を設けた。ここで旧バーザールと結合させて、広場からのバーザールへの入口にカイサリーヤ門を建てた。 チャハルバーグとは「四つの庭園」の意で、最初に造営された当初は4つの大庭園があったのかもしれないが、都市の背骨のような「楽園通り」ができて以後はその両側は20近くの庭園群が連なった。公園通りはザーヤンデ川の33アーチ橋を越えてい直線に延び、全長1600メートルにも及ぶ。 礼拝室は正方形プランであるが、8つの同形の尖頭アーチを並べるだけで、いとも簡単に 正方形を八角形にしぼり、その上に 楽々と円形ドーム屋根を載せている。 ここには、もはやオスマン・トルコのモスクが持っているような 力動的な力の流れや、重力に拮抗する柱のダイナミズム などというものはない。すべてが壁面のみで シンプルに処理され、凹凸の少ない平滑な表面は、青を基調とするタイルのアラベスクで くまなく覆われている。それは 影のない世界と言うべきか、ひたすらに幾何学的構成からなる、薄明の宇宙的空間なのである。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの 建築家の アリー・アクバル・イスファハーニーが設計した このモスクは、エディルネの セリミエ(トルコ) と 規模は同程度であっても、コンセプトは まったく異なった、中庭タイプの建築である。セリミエの場合は 前庭がなくても モスクとして成立するが、王のモスクでは 中庭自体が モスクの主空間なのであって、これなくしては 他の部分も存在しえない。 セリミエでは 1枚の石の皮膜が 礼拝室の大空間を囲みとっていたが、ここでは 建物群が中庭を囲みとっている。両者ともに「囲みとる」ことを主眼とした「皮膜的建築」であって、それが イスラーム建築の特質なのであるが、囲みとり方が まったく異なっている。寒冷地のトルコでは、礼拝空間は 外気を遮断した 閉じられた空間となるが、ペルシアやアラビアでは、そもそも中庭自体が 礼拝場所なのであって、その一部に 日除けの屋根がかけられている と理解できる。オープンな列柱ホールが中庭を囲む アラブ型のモスクは、そのようにして成立した。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの ヴァンク・カテドラル Vank Cathedral, 1658-1662 イスファハーン南部のニュー・ジュルファ地区は サファヴィー朝のシャー・アッバース 1世が 17世紀につくったアルメニア人地域で、13のペルシア型アルメニア聖堂がある。その中心となるのがヴァンク・カテドラルで、1108〜1112年の建立という。聖堂の内部は近代の壁画、天井画で満ち、ペルシアのイスラーム建築のような印象を与える。

● 詳しくは『アルメニアの建築』のサイト「周辺国のアルメニア聖堂」

ハンマーム・ガンジェ・アリ・ハーン

イスラームの都市や建築に欠かせない要素に、浴場がある。身体の清潔を重んじたイスラームでは、とりわけ礼拝の前に体を浄めるべきことを『クルアーン』は繰り返し説いていて、それはモスクの中庭の浄めの泉となった。浴場の施設は、ムスリムが征服していった古代ローマ領地の各地に見出し、その方式を採り入れたと考えられる。

ケルマーンなどの古い都市には、古建築を改装したレストランやチャイハーネ があり、建築調査とあわせて、その雰囲気を楽しむことができる。このチャイハーネイェ・ヴァキールは バーザール内のヴァキール・ハンマーム(1820年の建物という)を改装したもので、ほとんどが地下である。かつての脱衣・休憩ホールが ティー・ハウス、奥の温浴室などが 静かなレストランになっている。チャイハーネでは サントゥールなどの音楽演奏も開催される。

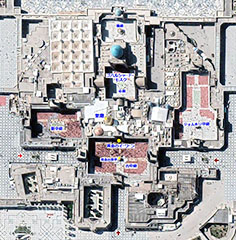

イマーム・レザー廟 コンプレクス

シーア派イランの最大にして最重要な聖地が、イラン東北端のホラーサン州の州都マシュハドのイマーム・レザー廟である。 イマーム・レザーは9世紀に没、廟は 12世紀の創建だが、ドームとミナレットは 17世紀。黄金のイーワーンは 18世紀。コンプレクスの中で最大規模の ゴハルシャード Goharshad モスクは、ティムール朝第3代君主 シャー・ルフの妃 ゴハルシャードの命で1418年に建てられた。サファヴィー朝とカージャール朝時代に修築された。前面の四イーワーン型のゴハルシャード中庭は 50×55m。二重殻ドームは 1911年のロシア帝国軍の爆撃で破壊され、後に修復された。

コムは イスラム革命の指導者ホメイニの出身地でもあり、イマーム・レザーの妹であるファーティマの廟を含むコンプレクスは、マシュハドに次ぐイラン第2の聖地である。異教徒が境内に立ち入ることは 厳しく禁じられているので、内部の写真は無い。

コムには約300のイマームザーデがあるという。そのうちの二つを紹介する。 ハキーム・モスク Hakim Mosque, 1656

拙訳書『イスラムの建築文化』のイスファハーンの地図 (p.115) における、一番上にある 14番のモスクである。市内では 金曜モスク、王のモスクに次いで 規模の大きなモスクである。

Mausoleum of Harun Velayat, 16th c.

拙訳書『イスラムの建築文化』のイスファハーンの地図 (p.115) における、16番のハールーン・ウィラエット廟である。上の写真の「装飾的アルコヴ」は、地図の下側の道路に面していて、廟内には 右側の中庭から入る。 ピルニア邸 Pirnia House, 16th c.

ナーイーンの金曜モスクのすぐそばに サファヴィー朝16世紀の住宅、ピルニア邸が残り、現在は民俗博物館として用いられている。 スィー・オ・セ橋(33アーチ橋) Si-o Seh Pol (33 Arch Bridge), 1602

チャハルバーグ大通りが ザーヤンデ川と交わるのは 川幅が最も広い所なので、橋もまた長大なものとなり、全長が 295mにおよんだ。同王に仕えた将軍の アッラーヴェルディ・ハーンが建造したことから その名が冠せられているが、橋脚に 33の大アーチが並ぶことから、33アーチ橋(スィー・オ・セ橋)ともよばれる。 路面は、17世紀において すでに歩車分離が行われ、しかも両側の歩道には 日差しを遮るべく 屋根がかけられている。 少し下流に シャー・アッバース2世が 1650年に建造した ハージュ橋 である。ここでは 水面に近い下階部分も、歩車分離した上階の歩道部分も、両端と中央が 六角形状に張り出して望楼となっている。市民は ここで眺めを楽しみ、おしゃべりをして 社交の場としたし、時には 王侯が橋全体を使って 宴会の場にもした。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

サファヴィー朝のペルシアでは、首都イスファハーンに幾何学的な庭園と組み合わされた宮殿がいくつも残り、建物自体はいずれも中規模ながら、当時の優雅な王侯の暮らしぶりを伝えている。杉の木の植えられた広い庭園に建つ接客用のチェヘル・ソトゥーン宮殿(四十柱殿)は、前部に木造のターラールを備えているが、柱の数は20本しかない。前面の大きな水面に姿を映して40本の柱が数えられるゆえにこの名がついた。ターラールの奥には鏡張りのイーワーンがあり、これが半外部の謁見ホールである。その奥の室内は3連ドームの宴会場で、ここには全面的に壁画が描かれている。

ハシュト・ベヘシュト(八楽園)宮殿では、中央ホールがすべて外気に開放されていて、大きな東屋のような趣となり、中央の噴水のある泉の上にかかる彩色されたムカルナス天井は、息を呑むばかりである。これらすべては、新イスファハーンを建設したシャー・アッバース1世の、楽園都市の構想に則っているのだと言えるが、それはまたデリーやアーグラ城内の宮殿建築を完成に導いたムガル朝のシャー・ジャハーン帝の意図も同じだったと言える。

(From "Gardens of Iran, Ancient Wisdom, New Vision", 2004, Tehran)

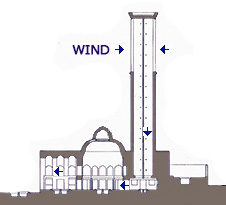

アガ・ヌール・モスクは、シャー・アッバース1世の時代に創建された。よく保存された地下の礼拝堂(シャベスターン shabestan)を持つことで知られている。換気はバードギール(採風塔)によってなされる。

サブズ廟(ゴンバデ・サブズ)

イマーム・レザー廟を離れて町を散策すると、愛らしいサブズ廟(ゴンバデ・サブズ)がある。外部はタイルで多彩に飾られているが、内部はには あまり装飾がない。ゴンバデ・サブズとは「緑のドーム」の意。 アミン・アッダウラのティムチェ Timche of Amin al-Daula, 17th-19th c. バーザールの一番奥の方にある、最大で最美のティムチェ。二連の大ドーム天井が並び、それぞれの中央がトップライトをなしている。これは都市内のキャラバンサライ(ハーンカー)をなして、周囲には商取引の事務所と その奥の商品倉庫が並んでいる。ホールの中央には水盤があり、周囲は休憩所のようになっている。

アミン・アッダウラのティムチェ 平面図 (From "Ganjnameh" vol.10, 2005, Shahid Beheshti UP) バーザールの中ほどに、別のティムチェと ハジ・サイイド・フサインのハンマームが向かい合っている。ハンマームは、今は茶店に転用されている。このティムチェは、上の写真のアミン・アッダウラのティムチェではないが、やはり二連の大ドームに覆われている。

バーザール内のティムチェと、ハジ・サイイド・フサインのハンマームの平面図 カーシャーンには 近年見事に修復された、華麗なスルタン・アミール・アフマドのハンマームがある。創建はサファヴィー朝の16世紀だが、1778年の地震で損壊、カージャール朝時代に再建された。近くのスルタン・アミール・アフマド廟に付属していたのか、こう呼ばれる。近年すっかり修復されて新築のようになった。1,000平米近くもある大規模なもので、実に華麗な脱衣ホールといくつもの温浴室や熱浴室からなる浴場である。

スルタン・アミール・アフマドの浴場の平面図

王母の学院(チャハルバーグ・マドラサ)コンプレクス 20世紀にこの地区は再開発され、王母の学院は修復されてマドラサとして用いられているが、王母のキャラバンサライはイスファハーンで最も高級なアッバーシー・ホテルに改装された。2階建てのキャラバンサライのままでは客室数が少ないので、前面のアマディーガ通り側に5階建ての客室棟を増築し、その1階をロビーにした。通りを隔てた向かい側に高級ショッピング街を、サンクン・ガーデンを囲むコの字型のプランにし、コンプレクス北側の「王母のバーザール」と対にした。このあたりが外国人観光客のためのセンターで、ここから歩いて王の広場にも、宮殿群にも、スィー・オ・セ橋やハージュ橋にも行ける。ところがイスラーム革命が起こって外国人観光客が激減してしまい、ホテルにも閑古鳥が鳴いている。

王母の学院コンプレクスの平面図

キャラバンサライは20世紀にホテルに転用された。

王母のバーザールは 今も高級店舗街。20世紀に、王母の学院の向かいに、ホテルと同じ調子のデザインで、新しいバーザール(高級ショッピング街)が建設された。

シャーザーデ・ホセイン廟

ケルマーンの南30km、マハーンにも近いジューパールの村に、サファヴィー朝時代に創建されたシャーザーデ・ホセイン廟がある。青緑のタイルで覆われたドームのデザインは、マハーンの廟のそれとよく似ている。内部は鏡のインテリアで、ドームもムカルナスも鏡の小片で くまなく覆われている。 フィン庭園 Fin Garden, 16th、18th c.

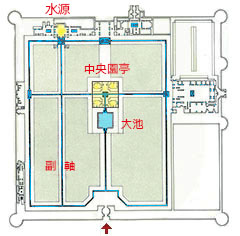

イランで最も有名な古典庭園と言えば カーシャーンのフィン庭園である。シャー・アッバース1世が1587年に建設した王室庭園であった。シャー・アッバースによる建物は失われてしまったが、1799年から1834年の間に、カージャール朝第2代の王、ファトフ・アリー・シャーによってフィン庭園が再建された。これは建物で囲まれた長方形の庭園であるが、四分庭園とは言いながら、単なるシンメトリーの構成ではなく、入り口から中央園亭に伸びる主軸のほかに一番奥の水源に至る副軸とがあることによって、庭園に変化と活気をもたらしている。水源を控えているだけに、水路に水が絶えることなく、すべての園路に水路が伴って、噴水をほとばしらせている。

フィン庭園の平面図 カリーム・ハーン城塞 Arg-e Karim Khan, 18th c.

カリーム・ハーン・ザンド (1701-79) はサファヴィ朝の没落に乗じて 1765年までにイラン高原全体を制圧し、シーラーズを首都にした。短命の王朝だったので、あまり多くの建築作品は残していないが、ここで基礎を築かれたシーラーズの都は、ザンド朝滅亡の後も「庭園の都」として栄えることになる。カリームはシーラーズに堂々たる城塞を構え、内部に大きな庭園を囲む宮殿を建設した。四隅の円形の櫓の外壁は、レンガ積みによる繊細なパターンを見せている。

ザンド朝の君主は 一応サファヴィ朝の末裔を奉じたので、自らは シャー(王)とは名乗らずに ヴァキール(臣民の代理人)と称したので、首都に建設した大モスクも ヴァキール・モスクという。ダブル・イーワーン型のモスクで、中庭には泉亭ではなく邸宅の中庭におけるような長い池を設けている。イラン建築のロココ期とも言うべく、ピンクを主調とする繊細なタイル装飾が諸所に見られる。しかし礼拝室はむしろ巻き紐模様が彫刻された石柱列とレンガ積みのアーチ、ドームの落ち着いた連なりが印象的である。   シャー・チェラーグ廟 Mausoleum of Shah Cheragh, 14, 18世紀 シャー・チェラーグは835年にシーラーズで殉教したイマーム・レザーの兄のアフマドの廟で、シャー・チェラーグとは「光の王」の意。重要な巡礼地であり、アーシュラーの祭礼時には、市中を行進した行列が すべてここの広場のような中庭に集まる。タシ・ハトゥン王妃によって廟が創建されたのは14世紀だが、現在の建物は19世紀の再建である。球根形の独特なドームはシーラーズのシンボルのようになり、この他にもミール・モハンマド廟、アリー・エブネ・ハムゼ廟、サイイド・アラー・アッディーン・ホセイン廟など、数多い。墓室内部はいずれも鏡のインテリアで、マシュハドのイマーム・レザー廟でも見られるように、ムカルナス天井をはじめ、細かく面取りされた小面がすべて鏡で仕上げられ、万華鏡の中にいるような感じを抱かせる。 この境内には、シャー・チェラーグの弟のサイイド・ミール・モハンマドSayyed Mir Mohammedの廟もある。シャー・チェラーグ廟に倣った球根形ドームで、内部は鏡貼りのインテリア。

アルゲ・バム Arg-e Bam, 19th c. 土(日干しレンガ)の都市 バムが城塞都市として確立したのは ササン朝ペルシアの時代であるが、642年にはアラブに征服されてイスラーム化したイランの「土の文化」をこれの都市施設、さらに民家に至るまで、すべてが土の色一色の都市であり、放棄された家は崩れて地面の土に還っていきながらも、土の都市全体が千年以上も存続したというのは奇跡に近い。ところが2003年にイラン南部地震が起こって、都市は壊滅的な被害を受けた。石の町とちがって、崩れ去った土の町を復原するのは容易でない、というより 完全な復原は不可能である。2004年には「バムとその文化的景観」として ユネスコ世界遺産に登録され、修復活動を続けている。

● 詳しくは「イスラーム建築入門」のサイトの 土の村 Earthen Village,

カーシャーンの南東、約60kmの山間にある土の村、アーブヤーネ。 砂漠の中の 沈黙の塔 Tower of Silence, 19th c.

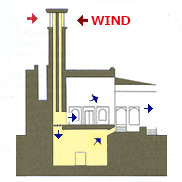

砂漠的風土と、その中で築き上げらてきた都市とを最もよく伝えるのは、イラン中央部のヤズドである。その歴史的都市と砂漠的景観は、2017年にユネスコ世界遺産に登録された。市の南方には ゾロアスター教の鳥葬の施設「沈黙の塔」があり、今は用いられていないが、ほぼ完全な姿を伝えている。市内には今も 少なからぬゾロアスター教徒が住んでいるという。 採風塔(バードギール) Badgir, 19th c. 採風塔(バードギール)が、ドーム屋根の下にある貯水槽の水を冷やす

バードギール断面図 (From Patrick Ringgenberg "Guide Culturel de l'Iran", 2006, Tehran)

イランやエジプトの農村にある鳩の家(ピジン・タワー)は 造形的に興味深い。イランのものは2重の同心円の壁が立ち、屋上の小塔の多数の穴から鳩が出入りする。目的は鳩のフンを集めることで、内部に巣をつくった1万羽ぐらいの鳩のフンでいっぱいになると、これを壊して畑の土壌の肥料とするのである。エジプトでは鳩をも食用にするが、イランでは食べない。塔の材料は日乾しレンガなので、そば近く寄れば荒っぽい建物だが、遠目には実に印象深い農村風景のアクセントである。イスファハーンの近くのゲヴァルト村に、鳩の家の並ぶ風景は幻想的である。 鳩の家 Pigeon Tower, 19世紀 イスファハーン市内に残る「鳩の家」。農村に残る実用のものとちがって、保存建物としてきれいに仕上げられた。 ゴレスターン宮殿 Golestan palace, 1865-67

ゴレスターン(グリスターン)とは サアディーの詩集にもあるように「薔薇園」の意。カージャール朝の第4代の王ナーセロッディーン・シャー (r.1848-96) が、イランの君主として初めてヨーロッパを歴訪した経験から、ヨーロッパ風味を取り入れた宮殿の建設を命じたという。

アーブギーネ博物館は、19世紀の小宮殿を ガラスと陶器の博物館に転用したもの。

ナヴィー・モスク(預言者のモスク)

カズヴィーンは 313年のミラノ勅令であって、最初期のキリスト教建築は シリア・パレスチナや コンスタンチノープルに建てられた。 これは5世紀のシリアの柱頭行者 聖シメオンの死後に、その独立柱を囲むようにして建てられたキリスト教の聖堂である。 ラリーハ邸 Lariha House, 19th c.

ラリーにを長い池があり、その両側に樹木と花壇が連なる。正面には大きなイーワーンが、酷暑に涼しい日陰空間を提供する。 シャイフ・アル イスラーム邸 Sheikh al-Islam House, c.19th c. イスファハーンで最も保存のよい近世の邸宅。中庭の奥行が浅いせいか、長い水槽がない。最も目立つのは幅広のエイヴァーンで、木造の柱が2本、軒桁を支える。床が高くなったエイヴァーンには水槽があり、この奥にスタッコのムカルナスと鏡のモザイクで飾られたイーワーンがある。

平面図 (From "Ganjnameh" vol.4, 1998) エラム庭園 Eram Bagh, 19th c. シーラーズは標高1,600メートルの高原に位置するので、その温暖な気候のゆえに 30以上の庭園が散在し、「庭園の都」と称される。その主なものが公開されているが、最も人気があるのはエラム庭園である。わずかに斜面の広大な庭園を 直線的な並木道が分割し、それらの間に芝生の緑地や果樹園が広がる。北西端には池に面して立派な園亭というよりは宮殿が建つ。カージャール朝時代にモハンマド・ゴリ・ハーンが造園したという。エラムとは「地上の楽園」の意。   エラム庭園の平面図 (From Jonas Lehman "Earthly Paradise", 1980, London) ナーランジェスターンとは「オレンジの果樹園」の意で、ペルシアの都市住宅(ビールーニ)と庭園である。エラム庭園よりずっと小規模であるが、住居は仕事場(オフィス)および接客場でもあった。カージャール朝の宮廷に出仕したキワーム家の施設で入口側から一番奥の接見ターラールまでまっ直ぐに幾何学的デザインの水路と花壇が続き、両側にオレンジの並木と棕櫚の木が生える。

ペルシアを代表する詩人と言えば、『ハーフェズ詩集』で世界に名高い14世紀のハーフェズ(1325/26-1389/90)と、『果樹園(ブースターン)』と『薔薇園(グリスターン)』を書いた13世紀の サアディー(c.1210-c.1291)である。どちらもシーラーズで生まれ 没したので、この地に廟がある。ペルシア四大詩人と称されるハーフェズ、 サアディー、ウマル・ハイヤーム、ハージュー・ケルマーニーの二人までをこの都市が育てたことになる。どちらの廟も小規模で、建築的に特筆すべきものではないが、庭園の中のあずまやのようなオープンな廟の佇まいに好感がもてる。

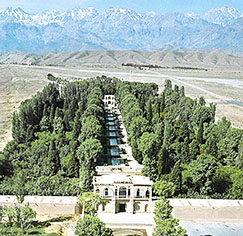

シャーザーデ庭園 Shahzadeh Bagh, 19th c. マハーンから6km、町も村もない平原の中に忽然と現れる庭園。シャーザーデ・バーグとは「王子の庭園」の意で、君主たちは大名行列のようにして園遊に来たのであろうか。私が訪ねた前日には 珍しく雨が降り、山からの水路(カナート)に泥が流れ込んだために、庭園内の水路も泥水となってしまった。それでも好天に恵まれて、園内はピクニック客であふれるばかりだった。庭園は一直線に上って行く露段式で、一番下の入口の園亭は上階の見晴らし台とともに立派に造られている。

(From "The Persian Garden, Echoes of Paradise", 2004, Washinton) アカー・ボゾルグ学院 Madrasa Aqa Bozorg, 1865-67

アカー・ボゾルグ学院は 多層構成をとり、地上がモスク、地下が学院(マドラサ)になっている。マドラサには大きな中庭があるので、入り口から見ると、モスクがよそでは見られない堂々たる多層構成の威容を見せるので、人気がある。2本のミナレットに はさまれた球根系のドームが 礼拝室ではなく、イーワーンの上に架かっているのも 特異である。マドラサの学生にとっては、絶えず上から観察されているようで、あまり落ち着かないかもしれない。

カーシャーンには近世の住宅建築が多く残り、中でも4軒の邸宅が見事に修復されて、ペルシアの住居について知りたい者にとっては最良の地である。ボルジェルディ邸はその典型で、水槽のある緑の中庭を囲んで 立体的な住居および接客ホールが並び、そのファサードもインテリアも伝統的要素で華やかに装飾されている。他の邸宅もそうだが、道路に面してピシュターク(門)があり、そこから通路を通ってエントランス・ホールに至る。

その中でも最大の大邸宅がアメリハ邸で、池のある大きな中庭庭園を5つも擁している。

平面図(現地図面より)、大きな5つの中庭が修復され、公開されている。 アブドル・アジーム廟 Hazrat-e Abdol Azim, 19th c. テヘランの南郊外、歴史地区レイには19世紀にハッサンの5代あとの子孫であるアブドル・アジームの聖廟が建設された。この系統の廟はマシュハドやコムと同じく黄金のドームをシンボルとする。 the tomb of 'Abdul 'Adhim ibn 'Abdillah al-Hasani (aka Shah Abdol Azim). シャー・アブドル・アジームは 860年に暗殺されて 殉教者となった。

ホセイニーヤ・アミニーハ Hosseyniyeh Aminiha, 19th c.

ホセイニーヤ・アミニーハは、カージャール朝の豊かな商人の邸宅で、華やかな内装の3連ホールは、イマーム・ホセインの殉教を記念しているという。 アリー・エブネ・ハムゼ廟 Emamzade-ye Ali Ebne Hamze, 19th c.

第7代イマームの甥の廟。シャー・チェラーグ廟に倣った球根形のドームで、内部は鏡貼りのインテリア。

これもシャー・チェラーグ廟に倣った球根形のドームで、内部は鏡貼りのインテリア。 シーラーズで最もカラフルで華やかなモスク。イランのロココ期と言うべきか。ヴァキール・モスクとよく似た面があるが、こちらの方が新しくて保存がよく、またヴァキールには色彩を抑制した面があるが、こちらは隅から隅まで飾り立てている。夢見る乙女の憧れが全開したモスクだと言えようか。礼拝室の対向面の棟には、貯水槽を備えた 大きな地下室がある。

聖ダニエル廟 Aramgar-e Daniyal, 1870 シューシュの聖ダニエル廟。ダニエルというのは、キリスト教の『旧約聖書』の「ダニエル書」に描かれている人物だが、イスラームでも預言者の一人と認めている。その廟は14世紀にもあったと伝えられているが、現在のものは19世紀の再建である。古式の塔で、キュービックの積層体に一切の装飾がなく、ダマスクスの「ヌール・アッディーン廟と病院」の塔を思い出させる。

ザンジャンの洗濯場と茶店 Laverie and Tea House

カージャール朝時代の公衆洗濯場が1926年に修復されて、民俗博物館として用いられている。茶店に転用されている建物もある。 テヘラン TEHRAN アーザーディ(自由)の塔 Borj-e Azadi (Freedom Tower), 1971

ペルシアの建国2500年を記念して建設された。設計は コンペで1等をとった建築家のホセイン・アマナト (1942- ) 。白大理石で仕上げられた 高さ45メートルの大きな建物で、内部は歴史博物館となっている。頂部の展望室からは テヘラン市が見渡せる。

ポウプ夫妻の廟 Mausoleum of A.U. & P.A. popes, 1971

近代建築ではないが、夫人とともにペルシアの美術と建築の研究に生涯をささげたアメリカ人美術史家 A・U・ポウプ(1881-1969)の、伝統様式の墓廟である。ポウプは『A SURVEY OF PERSIAN ART』全6巻を出版して不朽の業績をあげ、最晩年をイランで過ごして 88歳で没した。廟を設計した建築家はイランのモフセン・フォルーギ (Mohsen Foroughi, 1907-1983) で、レンガ造のキューブの上に、夫婦が寄り添うように2基のドームを前後に載せた 。 イスファハーンの東部には 20世紀の大庭園としての公園がある。約300m×700mと、東京の日比谷公園の1.3倍ほどの大きさだが、その全体計画は あくまでも伝統的な「四分庭園」である。二つの正方形の四分庭園を並べて その間に細長い接続部を置くというのは、ラホール(パキスタン)の名高い シャーラマール庭園を踏襲しているように見える(規模も ほとんど同じ)。子供の時から常にこうした幾何学庭園に慣れ親しんでいるせいで、イラン人は決して日本の逍遥庭園のような 不整形の造園は しないようである。

ガディール庭園の航空写真 (From Google Maps)

● 専門家も一般の人も楽しめる、イラン建築のヴィジュアルな本を紹介しておきます。

THE ART AND ARCHITECTURE OF PERSIA

Written by Giovanni Curatola & Gianroberto Scarcia, translated by Marguerite Shore, 1964, Abbeville Press, New York, Hard cover, 33cm-264pp.

INTRODUCING PERSIAN ARCHITECTURE

In the series of 'Soroush Library of Introductions to Persian Art', written by Arthur Upham Pope, 1976, Soroush Press, Tehran, Soft cover, 22cm-120pp.

PERSEPOLIS

Written by Henri Stierlin, published by Edition A. et J. Picard, 2016, Paris, Hard cover, 32cm-274pp.

GARDENS OF IRAN

Published by the Tehran Museum of Contemporary Art, 2004, Soft cover, 32cm-274pp.

GUIDE CULTUREL DE L'IRAN

Written and photographed by Patrick Ringgenberg, 2006, Rowzaneh Publications, Tehran, Soft cover, 21cm-512pp.

TRAVEL GUIDE TO ESFAHAN

Written by Oksana Beheshti and photographed by S.A. Hamid Beheshti, 2003, Rowzaneh Publications, Tehran, Soft cover, 22cm-264pp.

(2019 /05/ 05)

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|