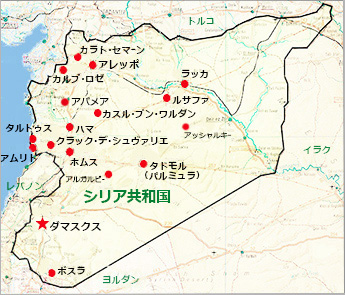

シリアの建築

|

メルカルト神殿址 Al Melqart Temple, 6th c. BCE 紀元前15世紀ころから地中海の東岸(シリア西部からレバノン)にフェニキア人が都市国家を形成した。アムリトはその宗教センターで、アケメネス朝ペルシアの建築の影響を強く受けた神殿などの遺跡がある。アレクサンドロス大王が前 330年に訪れた時には まだ神殿として機能していたという。メルカルト神はギリシア時代にはヘラクレスと同一化されていたが、ローマ時代までには アムリトは放棄された。

列柱街路と 野外劇場 Colonnaded Street

パルミュラの町はシリア砂漠の中央にあって、東西交易の隊商路の中継地として、前2世紀ころから繁栄した。インドのタール砂漠の中央にあって交易都市として栄えたジャイサルメルを思い起こさせるが、現在まで生き続けたジャイサルメルとちがって、はるかに古いパルミュラは ローマ帝国からも独立を保ったものの、後3世紀、パルミュラ王国の女王 ゼノビアの時代に、ローマに滅ぼされた。現在に残る壮大な都市遺跡はその頃のものである。現在は、古名の タドモルが地名になっている。保存と復原が進められてポンペイのような見ごたえのある古代都市遺跡となっていたが、2015年に IS(イスラム国)によって 重要なものの大半が 爆破・破壊されてしまった。

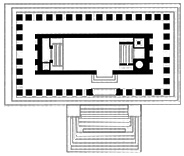

セム族の豊穣の神 ベルを祀った大神殿は、約 200m角の正方形の境内に建つ周柱式の神殿だが、三方の周柱は失われていた。主神ベルのほかにパルミュラの太陽神 ヤルヒボル Yarhibol、月神 アグリボル Aglibol を祀っている。

小規模だが密度の高い バールシャミン神殿。創建は紀元17年に遡るが、全体としてはハドリアヌス帝が訪ねた直後の132年の建設という。規模といい単室型平面の形式といい、全面ポーチといい、インドのサーンチーやティガワーの初期石造神殿(5世紀)とよく似ている。バールシャミンはセム人の雨と豊穣の神。5世紀にキリスト教聖堂に転用されたので、破壊されずに済んだが、内部は聖堂用に作り変えられた。

パルミュラの町の西方には「墓の谷」 (Valley of Toms) と呼ばれるネクロポリスがあり、数十の塔墓や 地下墳墓が散在している。 20世紀に修復されて保存のよいのは、ヤンブリク(イアムリク)家の塔墓と エラーベルの塔墓。内部は1〜5層になっていて、1階がメインの墓室、上階にも遺体群を収容した。屋根は無い。「三兄弟の地下墓室」にはフレスコ画が残っている。 列柱街路(カルド) Cardo, 2nd c.

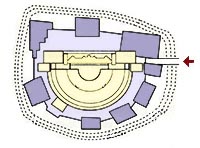

アパメアは、ギリシア・ローマ都市の基本形をよく示している。都市(ポリス)を南北に一直線に貫く壮大な列柱街路(メイン・ストリート)があり、これを「カルド」という。これと直交する数本の東西街路は「デクマノス」と呼ばれる。都心には公共広場(アゴラ)があり、丘(アクロポリス)の上に城塞(シタデル)、丘の下に野外劇場(テアトロン)がある。

野外劇場 Amphitheater, 2nd c.

パルミュラに次いで、シリアで最も見るべきローマ時代の都市遺跡は ボスラである。それは主に、最も保存のよい 完全な形の大規模なローマ劇場に依っている。ローマ帝国は2世紀初めにアラビア地方を直接統治し、ボスラをその中心地として多くの兵士を送りこんだ。ボスラは一気に栄えて、大劇場まで建設した。

ペトラ(現・ヨルダン)を首都とする ナバタイ王国の 北の都 ボスラは、現在のヨルダンとの国境の近くにあり、ローマ時代からイスラム時代まで多くの建物の遺構があるが、野外劇場以外はあまり保存がよくない。

聖シメオン修道院址 Saint Simeon's Monastery, 5th c.

ローマ帝国がキリスト教を公認するのは 313年のミラノ勅令であって、最初期のキリスト教建築は シリア・パレスチナや コンスタンチノープルに建てられた。 これは5世紀のシリアの柱頭行者 聖シメオンの死後に、その独立柱を囲むようにして建てられたキリスト教の聖堂である。

聖堂(バシリカ) Basilical Church, 5-6th c.

アレッポの西方、カルブ・ロゼは 前項の 聖シメオン聖堂よりもはるかに人里離れた印象の、ロシアのイコンの背景に描かれるような荒涼とした岩山が延々と続く先にある。聖堂は 聖シメオンと同じく、これより6世紀も後のヨーロッパのロマネスク様式を先取りしている。極めて初期の三廊式バシリカで、側廊は石造だが主身廊は木造屋根だったので失われてしまった。アプスの半球ドームは切り石で正確に造られ、半円壁には五つの半円アーチの窓が穿たれている。正面には、パリのノートルダムのように左右に 2本の塔が立っていたが、ファサードが半壊してしまったのが惜しまれる。  町と聖堂の遺跡 Christian Town and Church, 4-6th c. アレッポの西方の丘陵地帯には、いくつもの 初期キリスト教時代の都邑と聖堂の遺構がある。概ね4世紀から6世紀のもので、土や木の町は消滅してしまうが、石の町は廃墟となって残る。キルク・ビゼは 前項のカルブ・ロゼ聖堂の北1kmぐらいの丘上にあり、多くの建物が 残骸に近い形で残っている。どれが何の建物なのかも判然としないが、1200〜1300年前の、灰色になった石だけで構成された集落には、一種 神秘的な趣が ただよっている。こうした町や聖堂の 廃墟となった遺跡が、イグナツィオ・ペーニャの本には たくさん収録されている。

聖セルギオス・カテドラルと、北の市門 ラッカの南東約50キロのルサファは、ローマ帝国がササン朝ペルシアと戦うための最前線の町だった。 セルギオポリスという ルサファの古名が示すように、聖セルギオスを祀る聖地でもあり、聖セルギオス聖堂は多くの巡礼者を集めた。セルギオスは305年にローマ皇帝ディオクレティアヌスに迫害されて殉教した。キリスト教公認後に聖地となり、その聖域は城塞のように広く城壁で囲まれ、ローマの駐屯地ともなった。31m×20mのバシリカ型大聖堂は、おそらく5世紀に建てられ始め、6世紀に現在の規模となり、559年に献堂された。大理石で建てられていて、今でも白い雲母片がキラキラ輝いている。失われた屋根は木造だったろう。

約550m×400mの聖域を囲む周壁の北門は コリント式の円柱や装飾的なアーチ列で飾られ、小規模ながら実に豪華な門となっている。まわりが廃墟なのに、この門だけがこれほどよく残ったのは、この前面に中庭を囲む建物があったので、裏側のこの面は見逃されたのだろう。

宮殿と聖堂 Church & Palace, 6th c.

ハマの北東 62kmの地にあるカスル・ブン・ワルダンの遺跡は、ビザンティン聖堂と宮殿と兵舎からなる。ユスティニアヌス帝の時代、おそらく561年から564年にかけて建設された。聖堂はバシリカ式だが、かつては高さ 20mのドーム屋根が架かっていた。レンガの層と黒っぽい玄武岩の層が 幅の広いストライプをなす外観が印象的である。兵舎は完全に崩壊してしまった。

ウマイヤのモスク Umayyad Mosque, 706−15

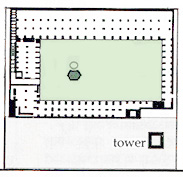

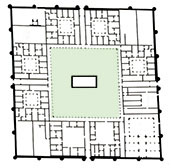

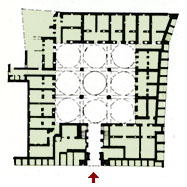

7世紀にアラビアでイスラームが誕生すると、たちまちのうちにエジプトからイランまで征服し、アラブ帝国となった。661年に始められた 最初のイスラーム王朝である ウマイヤ朝は、シリアの ダマスクスを首都とし、ここに最初のイスラーム建築というべき「ウマイヤのモスク」を建てた。  平面図 (From "Damascus" by Gérard Degeorge, 2004, Flammarion)

● 詳しくは『イスラーム建築の名作』のサイトの

「ウマイヤのモスク」を 参照

大モスク(ジャーミ・アル・カビール) Great Mosque, 715 このモスクは 上掲のダマスクスの大モスクと同じく、ウマイヤ朝の ワリード1世(674-715)が建立した 最初期のモスクである。プランも似ていて、大きな中庭をとり、礼拝室は南側(マッカ側)にいっぱいに寄せて きわめて横長のものとした。現在残るのは、12世紀に再建されたものである。ダマスクスと違って アレッポの大モスクには モザイク装飾がない。ミナレットは 1本だけ 後のセルジューク朝時代に建てられたが、2013年の4月に 内戦によって破壊され、今は残っていない。

ウマルのモスク Mosque of Umar I, c. 640, 720

シリアを征服したウマイヤ朝のハリーファ、ウマル1世(r. 634-644)が創建し、後のヤジード2世(r. 720-724)が完成させた、イスラーム 最初期のモスク。 ガラス・モザイクその他、ほとんど装飾がない 質実剛健なモスクである。その中庭は 古来、キャラバンの市場や、マッカへの巡礼者の宿として用いられてきたという。近年の内戦で、かなり損傷を受けたらしい。

Al-Hayr Palace East & West, 728/9 ヨルダンのカスル・アル・ハラーナなどと並ぶ砂漠の城館、パルミュラの東方と西方に、東のハイル宮殿と西のハイル宮殿がある。東のハイル宮殿の平面図からわかるように、ローマの城塞建築を模した本格的な防御設備を整えていた。全体を 櫓つきの高い城壁で囲い、広い中庭を擁している。(筆者未訪のため、ジェラール・ドゥジョルジュの写真を借用)

(From "The Umayyads" Museum with no Frontiers, 2000)

ラッカは 772年頃 アッバース朝初期のハリーファ、マンスールによって市壁で囲まれた。現在はその一部と門のみが残る。レンガ造で、門のアーチの上階を多くの盲らアーチが装飾している。筆者の訪問時には市壁が大々的に修復中で、撮影できなかった。2014年以降の「イスラム国」の全盛時代には、この町を首都としていた。

十字軍の城塞

十字軍は、第1回が 1095年、最後の第 8回が 1270年で、シリア・パレスチナを侵略して、イェルサレム・ラテン王国(1099-1291)などを築いて植民した。ヨーロッパにはロマネスク時代(11−12世紀)の城郭が残っていないのに、シリアには十字軍の城として、いくつも残存している。その中で最も保存の良いのが、このクラック・デ・シュヴァリエの城塞で、西洋建築史の本では、中世の城郭建築として、常にこの城塞の写真が載せられる。 クラック・デ・シュヴァリエとは「騎士たちの城」の意。

カテドラル

十字軍によって創設されたラテン王国は、イェルサレムをはじめとする シリア・パレスチナ各地に聖堂、カテドラル、修道院を、当時のヨーロッパにおける建築様式であるロマネスク(後期にはゴチック)様式で建てた。タルトゥス(トルトーザ)のカテドラルは 外観は城郭的であるが、内部は完全なロマネスク聖堂である。1851年にモスクに転用されたが、現在は アムリトの発掘品などの 博物館として用いられている。

城塞(シタデル)と 門楼

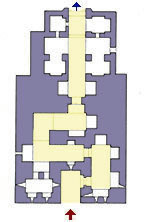

スンナ派の サラーフ・アッデイーン(サラディン)が打ち建てた アイユーブ朝(1169−1250)は、十字軍を破ってイェルサレムを奪回し、エジプト、シリアに繁栄をもたらした。十字軍の城に対抗する 最も有名なイスラームの城が、このアレッポの城塞である。アレッポの町の中央に古代から存在する丘に城塞を築き、丘の周囲を濠で囲み、ただ一か所の入り口としての橋に 大規模な門楼を建てて、城を守った。中世の軍事建築の 最高傑作といえよう。1209年に創建され、1292年に再建された。

ザーヒリーヤ学院は 他のマドラサと同じく、外観は 高い石の壁で囲まれるだけで、まこと そっけない。正面の 細長いアーチの入口だけが、アクセントである。そのかわり、切り石の細工と積み方は 実に見事で、ヨーロッパの シトー会の修道院を思わせる。「禁欲的な」建築の見本に近い。 修復が済んで、中庭回りの形式感は 非常に整っている。

2階の寮室の廊下 平面図 (From "Islamic Architecture", R. Hillenbrand, 1994)   名高い フィルダウス学院(楽園のマドラサ)という名前にしては、アレッポの他のマドラサと同様、外観および中庭まわりには ほとんど装飾がなく、緑もない。しかし その石造技術は実に見事で、これもまた シトー会の修道院建築を思わせる。スルタン・ガージーの未亡人の ダイファ・ハートゥーンが寄進した。正面ファサードに大きなイーワーンがあり、それと背中合わせの もう一つのイーワーンが中庭に開いているという、不思議なプランをしている。ミフラーブまわりだけが、色石の貼り合わせで、派手に装飾されている。

ヌール・アッディーン廟と病院

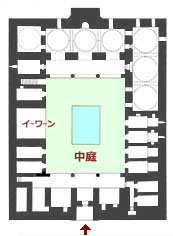

厳密に言うと、これは アイユーブ朝の建物ではなく、セルジューク朝の王子の後見人である アタベク王朝の一つで、ヌール・アッディーンが建てた ザンギー朝(1127−1251)の建物。シリアのザンギー朝は、サラーフ・アッディーンの没後に アイユーブ朝に併合された。このマリスタン(病院)は 1154年にヌール・アッディーンによって設立され、今は「アラブ医療・科学史博物館」として用いられている。病院と廟の二つの塔が目を引くが、これは塔ではなく、ムカルナス天井の外形である。細かな彫刻を施さずに 幾何学形態だけで構成しているのが珍しい。プランは、大きな水盤のある中庭を 諸室とイーワーンが囲む 典型的な「四イーワーン型」。

ダマスクの都は 古代より市壁で囲まれ、その西北偶に 城塞(シタデル)があった。その城壁には、防備のための堅固な石造の櫓(塔)が建ち並んでいた。現在最もよく残るのは、北東隅の 正方形プランのもので、13世紀の建造と考えられる。 アルグンのビマリスタン Arghun Bimaristan, 1354

歴史上、白人奴隷出身の軍人が政権をとった王朝は 二つある。デリーを首都とした インドの奴隷王朝(1206-90)と、カイロを首都とした エジプトのマムルーク(奴隷)朝(1250-1571)である。アイユーブ朝を倒したマムルーク朝は カイロの絶頂期を築き、マッカ、マディーナを含む アラビア東部から シリアまで支配した。

シリアには、今も使われている 古いハンマーム(公衆浴場)が諸所にある。ハンマーム・ヤルブガーとも呼ばれる このハンマームの創建はマムルーク時代の 15世紀だが、20世紀に工場として用いられて かなり荒廃していたのを、1985年に修復工事を始めた。すっかりもとの姿を回復した シリア最大のハンマームは、実際に公衆浴場として使われているので、観光客も 入浴することができる。私も撮影を済ませた後、特別浴客として一人ではいり、湯夫に洗ってもらった。

スレイマンのテッケとセリミエ学院

アナトリアを支配した トルコのオスマン朝は、ついに1453年にコンスタンティノープル(現 イスタンブル)を陥落させて東ローマ帝国を滅ぼし、東欧からシリア、エジプト、アラビアにまで版図を拡大して 大帝国となった。

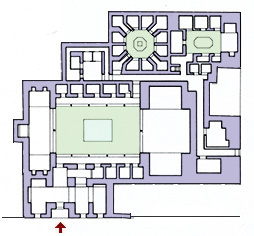

スレイマンのテッケと セリミエ学院 平面図

その最盛期のスレイマン大帝に仕えたトルコ最大の建築家 シナンは、シリアにも作品を残した。ダマスクスのテッケ(テキーイェ)がそれだが、東側に隣接するマドラサは、その 10年後に別の建築家によって建てられた。テッケというのはスーフィーの修道場で、このテッケのように、しばしば救貧所を兼ねる。 バフラミーヤ・モスク Bahulamiya Mosque, 1583

アレッポの知事だったバフラーム・パシャが建立した、アレッポ最後の大きなモスクで、上記のシナンの作品もそうだが、オスマン朝支配時代のシリアの建築は、白、黒、黄土色の石によるストライプ模様の外観を原則とするようになった。

アレッポは商業都市だったので、多くのキャラバンサライがあり、トルコと同様 ハーン (Khan) と呼ばれる。都市のハーンは隊商の出発地であり、最終地点であったから、主用途は宿泊よりも輸送してきた物資の売買取引であった。商品とともに ラクダや馬、ロバをつなぐ広い中庭があり、それを囲む建物の2階、3階には小割の事務所と宿泊室が並んでいた。中庭の中央には小モスクがあった。 カイマリーイェ・モスク Qaimariye Mosque, 1743

ウマイヤ・モスクの東門からカイマリーイェ道路を150mほど行ったところにあるのが カイマリーイェ・モスクで、壁もアーチもドームもすべて 黒、クリーム、黄土色の3色の石のストライプで建てられているのが目を引く。こうした石のストライプは近世のシリア建築の特色であるが、このモスクは特に鮮やかで目を引く。 オスマン時代の1743年に ファトヒ・エフェンディが建立したので、ファトヒ・モスク とも呼ばれる。 単室型モスクに中庭とミナレットを付したもので、仕上げを別にすれば、基本的にはオスマン型モスクである。このあたりをカイマリーイェ地区といって、同じ名を冠したマドラサとハンマームもある。

アゼム宮殿はシリアの宮殿建築としては最も優れたもので、ハマーにも、やや小規模ながら同名の宮殿があり、どちらもオスマン朝のダマスクス総督、アッサード・パシャ・アル・アゼムが建てたものである。イスタンブルのトプカプ宮殿と同じく、豪壮なものというよりは、住宅的なスケールの建物群と中庭群の和やかなアンサンブルである。特に大きな建物は無い。1930年代に2度 修築が行われ、現在は民俗博物館として公開されている。

上掲宮殿と同じく、ダマスクスの太守 アッサード・パシャ・アル・アゼムが建てたキャラバンサライ(隊商宿)。キャラバンサライはアラビア語やトルコ語ではハーンという。街道沿いのサライは主に宿泊施設だが、都市にあるのはその最終地で、キャラバンが運んできた商品をそこで売却するための商談・取引をする商業施設でもある。スーク・アル・バズリイェに面した このハーン・アッサード・パシャは、通常の中庭に9つの大ドーム屋根をかけて壮大な内部空間とした 豪壮なものである。

アルメニア人地区の住居   アレッポの城塞の北部にはキリスト教徒地区があり、200年以上前からの伝統的な中庭住居(バイト)を、アルメニア人が守り住んできた。いずれも邸宅であるが、さらに規模の大きなものは 学校や博物館に転用されている。詳しくは、『神谷武夫とインドの建築』のサイトの『世界建築ギャラリー』のディヴィジョンにおける 「イーワーンのある 中庭住居群」のページを参照。

詳しくは『イスラーム建築文献目録』の「 H. シリアとアラビアの建築 」の章を参照

SYRIE, Art Histoire Architecture

Written and photographed by Gerard Degeorge, 1983, Hermann, Paris, 29cm-260pp.

The CHRISTIAN ART of BYZANTINE SYRIA Written and photographed by Ignacio Pena, Translated by Eileen Brophy, 1997, Garnet Publishing, 31cm-256pp. シリアのキリスト教建築は通常 ビザンティン様式に分類されるが、この本で扱われるのは 初期キリスト教時代の遺跡であって、後のギリシア正教の建築様式のものは、シリアには ほとんど無い。これは 知られざるシリア各地の古代キリスト教聖堂の遺跡を扱う大型本で、著者自身の撮影になる多数のカラー写真を載せる。イグナシオ・ペーニャによる スペイン語の原著からの英訳版。著者の写真の腕は いまいちだが、類書がないので貴重。

TERRE SAINTE ROMANE (聖地のロマネスク美術) Written by Paul Deschampt, 1964, Zodiaque, L'Abbeye Sainte-Marie de la Piere-Qui-Vire, Yonne, 22cm-328pp. ヨーロッパのロマネスク美術を網羅する、フランス・ゾディアック出版所の『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』の一冊で、十字軍時代の シリアやイスラエルのロマネスク(城塞と教会堂)を扱う特別版。テール・サント(Terre Sainte)とは、英語ではホーリー・ランド(Holy Land)で、キリスト教が生まれた「聖地」つまり、現在のパレスチナを含むシリア地方を指す。中型本で、カラー写真はわずかだが、豊富なモノクロ写真は、当時まだ可能だった グラヴュール印刷が素晴らしい。 本文仏文。

DAMASCUS (ダマスクス) Written and photographed by Gerard Degeorge, translated by David Radzinowicz, 2004, Flammarion, Paris, 32cm-320pp. 上記『シリアの美術・歴史・建築』の著者で、長くシリア建築の研究をしてきた建築家 ジェラール・ドゥジョルジュが、首都 ダマスクスの歴史と建築(ほとんどが イスラーム建築)について書いた 新しい本の英訳版。オールカラーの豪華本で、著者自身による写真も素晴らしい。

ALEP (アレッポ) Written by Jean-Claude David & photographed by Gerard Degeorge, 2002, Flammarion, Paris, 32cm-320pp. 前掲書の姉妹編で、シリア第2の都 アレッポの建築(ほとんどが イスラーム建築)を扱う豪華本だが、ドゥジョルジュは写真のみで、テキストは ジャン・クロード・ダヴィッドによる仏文(英訳版は出ていない)。オールカラーの写真に、図面も多く載せている。

MONUMENTS of SYRIA, An Historical Guide

Written by Ross Burns, 1992, New York University Press, New York, 25cm-320pp. ( 2012 /09/ 02 )

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|