| 聖エチミアジンと 諸聖堂 |

神谷武夫

| 聖エチミアジンと 諸聖堂 |

神谷武夫

キリスト教は 中東のシリア・パレスチナで誕生し、急速に周囲に広まっていったが、当時 ヨーロッパから中東地域を支配していたローマ帝国からは 激しく弾圧された。庶民のあいだに定着していったキリスト教を ローマ帝国が公認するのは 313年の ミラノ勅令によってであり、それを国教にするのは テオドシウス帝の 350年のことである。しかし、それより 半世紀も早く、301年に 世界で最初にキリスト教を国教にしたのは、中東の北部にある アルメニア王国であった。

アルメニア教会を確立したのは(アルメニアの)聖グレゴリウスであったから、アルメニア正教は 東方キリスト教の中の「グレゴリウス派」と呼ばれることもある。伝説が伝えるところでは、カッパドキアで修行したあと アルメニアに戻って布教していたグレゴリウスは、トリダテス3世王によって 地下牢に幽閉されてしまった。 グレゴリウスは 教会の長(カトリコス、総主教)となり、神のお告げによって、その指し示す場所に 聖堂を建てた。これが ヴァガルシャパトの中心となる聖堂で、後に何度も再建され、カトリコスの居所としての「聖エチミアジン大聖堂」となった。また、フリプシメと ガヤネーが殺害された場所には「殉教記念堂」が建てられていたが、7世紀には 彼女らを祀る石造の聖堂が それぞれの場所に建設された。首都 ヴァガルシャパトは、パルティアの王子であった ヴァガルシュ1世 (117-140) が アルメニアの王位に就いてから、120〜140年頃に創設した都市なので、その名をとって、ヴァガルシャパトと名付けられていた。

ヴァガルシャパト の地図(Google Maps を利用)

ザカフカス(英語では 外コーカサス)の小国 アルメニアは、内陸国という地理的位置のために 絶えず外部から侵略され、国を滅ぼされ、異教徒の支配を受け、民族虐殺の苦難に会い、離散(ディアスポラ)の民ともなった。ソ連の崩壊によって やっと独立を獲得したが、かつては その 10倍くらいの国土を もっていたこともある(大アルメニア)。

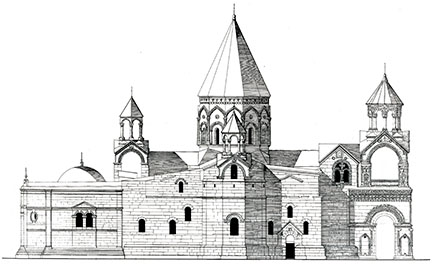

その大聖堂にエチミアジン(神の独り子の降誕地の意)の名がかぶせられたのは 10世紀のことらしいが、ソ連時代の 1945年からは、これ(エチミアジン)が ヴァガルシャパトに代わって 都市の名前ともなった。独立後の 1995年には 再び ヴァガルシャパトの名に戻されたのだが、人々は今でも この町を エチミアジンと呼ぶことが多い。 現在は 人口6万人ほどの都市で、聖エチミアジン大聖堂を中心とする 宗教都市であるが、巡礼者は 大聖堂とともに 聖フリプシメ聖堂と 聖ガヤネー聖堂にも お参りをする。  聖エチミアジン大聖堂の立面図

建築的には、大聖堂が 何度も再建、改修されて、現在の姿は ほとんど 17世紀のものとなっているのに対し、ふたつの聖堂(聖ガヤネーと 聖フリプシメ)は、より忠実に 7世紀の初期アルメニア建築の姿を保っている。

中東における 最初期の聖堂建築は、古代ローマ建築の集会施設に範をとった「バシリカ式」で、3廊式の長方形プランの建物の一番奥に 半円形の「アプス」(後陣)がついたものだった。

聖ガヤネー聖堂の 平面図と断面図 その単純さにもかかわらず 外観が立体的な姿をしているのは、長方形の外郭の中に 十字架プランを浮き上がらせて、十字架の それぞれの腕の部分に 切妻屋根を架け、交差部には高いドーム天井を載せ、その塔状部の外観を 八角形のドラム(胴部)と 八角錐の屋根で構成しているからである。

聖ガヤネー聖堂、ヴァガルシャパト こうした 幾何学的な方法は、角錐(あるいは円錐)屋根を除けば、ヨーロッパのロマネスク建築(11、12世紀)と きわめてよく似ている。 ロマネスク建築の源流のひとつが アルメニアにあるとされるのは、このせいである。そして、壁から屋根の頂部に至るまで すべて現地の 赤みを帯びた凝灰岩で作られたその姿は、簡素でいながら 表情豊かであり、「建築の原型」とも言うべき 清々しい印象を与える。( PC.2, OK.110, MH.48, EC.157dr, 351-3 )

聖エチミアジン大聖堂の 平面図 聖エチミアジン大聖堂のほうは、当初の建物は 聖ガヤネー聖堂と同じように バシリカ式であったと考えられるが、ペルシアによって破壊されたあと、5世紀の再建で 現在のようなプランになり、後のアルメニアの聖堂建築の 原点となった。それは 正方形プランに十字形が重ねあわされ、中央の交差部に 八角錐の屋根をいただく ドーム天井を架するとともに、十字形の四方にアプスを配して、単なるギリシア十字とは異なった 「四アプス形式」 にしたことである。実際には 東側のアプスにのみ 祭壇が置かれ、西側のアプスは 入り口になっているのだが、この集中式の 四アプス形式が、アルメニアに独特な聖堂建築を 発展させることになる。

聖エチミアジン大聖堂、ヴァガルシャパト ただ大聖堂は その規模の大きさにもかかわらず、内部空間が それほど偉大に感じられないのは、正方形プランを9等分する位置に4本の剛柱を立てたせいであろう。これらの太い柱が、内部の視覚的広がりを 遮ってしまうからである。( PC.1, OK.100, MH.34, EC.117-8dr, 242-5 )

聖フリプシメ聖堂の 平面図と 断面図 一方、618年に建立された 聖フリプシメ聖堂は、内部の柱をなくして、大きなドーム天井をいただく 四アプス・プランの聖堂建築となった(ジョージアの ムツヘタにある ジュヴァリ聖堂と ほとんど同じプランであるが、輪郭を完全に矩形にしているところが アルメニア的である)。外観上は 16角形のドラム(胴部)が短く、角錐屋根の勾配も ゆるいので、全体として、やや ずんぐりした印象を与えるが、内部空間の一体感は 大聖堂よりも ずっと優れている。

聖フリプシメ聖堂、ヴァガルシャパト

プランは一見 複雑に見えるものの、実は これも シンプルな長方形の外郭をしていて、4つのアプスの脇の外部に それぞれ深い切り込み(ニッチ)を設けて 外観を彫塑的にした 最初の作例なのである。

聖グリゴール大聖堂の平面図 さらに あくことなく建築的探求を続けたアルメニア人は、ヨーロッパには まったく見られない、独創的な聖堂形式を編み出した。643年から 652年にかけて カトリコス・ネルセス3世が、ヴァガルシャパトから5kmの地の ズヴァルトノッツに、壮大にして 大胆な構想の カテドラルを建立したのである。それは 4アプスのプランを 完全な四弁形となし、その周囲に 周歩廊をまわして、全体を円形プランとした。4アプスの隅部に4本の大柱と 円柱を立て、そこに 大アーチを架け渡し、その上に 三層吹き抜けの高いドーム天井を架けるというもので、外壁には 多数の窓をうがって、光に満ちた内部空間とした。

聖グリゴール大聖堂の遺跡と復原模型 まことに 残念なことには、アルメニアが 日本と同じような地震国であったために、10世紀の大地震によって この意欲的な大聖堂は崩壊してしまい、廃墟となってしまった。ヨーロッパの ゴチック建築とはちがった、半円アーチに基づく垂直性の強い この特異な大聖堂は、イェレヴァンの国立博物館にある 高さ3メートル近くの 大復原模型によって、その概要を知ることができるが、この壮大な内部空間を ぜひとも実際に体験してみたかったものである。これが現存していれば、世界有数の 偉大な聖堂建築として 称えられ続けてきたことであろう。( PC.6, OK.111, AA.594, MH.80, EC.150-2dr, 338-45, 396-7 )

このように、アルメニアが中東にありながら ビザンチン様式に組み込まれず、独自の建築スタイルを発展させえたのは、コンスタンチノープルの支配に屈せず、独立した教会を維持し続けたせいだった かもしれない。

(「中外日報」2005年1月3日号)

● ズヴァルトノッツ を含む ヴァガルシャパトの聖堂群は、

● ヴァガルシャパトの町の位置と、市内の他の聖堂については、

● 第1次大戦中に オスマントルコによって、アルメニア人が |