| パリの ノトル・ダーム大聖堂 |

| パリの ノトル・ダーム大聖堂 |

|

今年(2019年)の4月15日に パリの ノトル・ダーム大聖堂で火事がおこり、屋根が炎に包まれ、中央の尖塔が崩れ去る映像に、世界中が驚愕しました。ノトル・ダーム Notre Dame というのは 英語では Our Lady で、文字通りには「我らの女性」の意で、キリスト教徒にとっては「聖母マリア」を意味します。したがって聖母マリアに献じられたノトル・ダーム聖堂というのは 世界中にたくさんあり、フランスの大規模 カテドラル(大聖堂、司教座聖堂)だけでも、パリのほかに シャルトル、ラン、アミアン、ランスとあり、フランスの ゴチック7大カテドラルの内5つを占めます(他は ボーベーの サン・ピエール大聖堂と、ブールジュの サン・テチエンヌ大聖堂)。 建築的に一番評価が高いのはシャルトルの ノトル・ダーム大聖堂でしょうが、首都 パリのノトル・ダーム大聖堂は 最も有名で、最も多くの人に見られ、親しまれてきたので、単に「ノトル・ダーム」と言えば パリのノトル・ダーム大聖堂を指すようになりました。

フランス人は そんなふうに 意識していないでしょうが、その感覚は 体に深く刻み込まれているのだと思います。それが 炎に包まれたのですから、彼らのショックは 日本人が考える以上のものです。ゴチック様式というのは フランス、それも パリを含む イル・ド・フランス地方が生んだもので、初期ゴチックを代表する ノトル・ダーム大聖堂は、フランス人にとっての 故郷のようなものです。日本で言えば、法隆寺といったところかもしれませんが、それが首都の ど真ん中にあるのですから、いっそう 人々とのつながりが 大きいわけです。   パリのノトル・ダーム大聖堂(全部 1974年撮影) 日本では「ノートル・ダム」と言っていますが、「我らの」という意味の 所有形容詞はノトル Notre であって、ノートル Nôtre と言うと、「我らのもの」という 所有代名詞になってしまいます。女性、婦人は Dame で、時により ダムとも ダームとも発音されますが、ノトルが付く時には ノトル・ダームと発音することが多いような気がしますので、本稿では「ノトル・ダーム」と表記します。 さて、ノトル・ダーム大聖堂は 石造なのに、なぜ火事になったのかというと、聖堂本体は石造であっても、屋根が木造であるからです。キリスト教聖堂が ヨーロッパで建てられ始めた7世紀から 10世紀、初期キリスト教聖堂というのは、エジプトの砂漠では 土で造られたでしょうが、ヨーロッパにおけるものは 木造が基本でした。それらが 今 残っていないのは、後に石造で建て直されたのも さることながら、多くは 火事で焼失してしまったのです。建物全部を木で造るのは あまりに燃えやすいので、次第に 外壁と、身廊と側廊を隔てるアーケードを 石造にし、その上に 木造の屋根を架けるようになります。なぜ 木造屋根にしたかといえば、木材が豊富にありさえすれば、石で アーチや ヴォールト、ドームを作るよりも ずっと容易(たやす)く、費用も少なくて済んだからです。

主要都市の大きな聖堂も この方式でしたが、この場合 火事で屋根が焼け落ちると、壁とアーケードを 互いに支え合うものが 無くなってしまうので、建物全体が 崩壊してしまいます。そこで ロマネスクの時代(11〜12世紀)に、建物を不燃化すること、つまり天井(屋根)を石造にする(ドームや ヴォールトにする)ことが探究され、次第に 聖堂を石造に 改築、再建していきました。カトリックの総本山たる ローマのサン・ピエトロ大聖堂も、ロマネスク時代の旧聖堂は、屋根は木造でした。

初期の石造屋根は、半円筒形(トンネル型)ヴォールトが多かったようです。ヴォールトというのは、フランス後の ヴート voûte を英語化したもので、石を積んだ 曲面天井のことです。かつては「穹窿」(きゅうりゅう)などと訳されましたが、むずかしい字で 解りにくい言葉なので、使われなくなり、今では 英語の ヴォールトと言うのが一般的です。そのフランス語の 動詞形は ヴテ voûter で、石造で屋根を造ることを 意味します。半円筒形のトンネル・ヴォールトが その典型ですが、半球形のドーム dôme も ヴォールトの一種で、かつては「円蓋」(えんがい)などと訳されました。

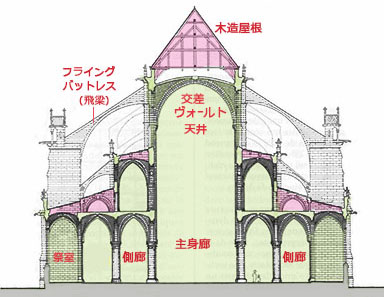

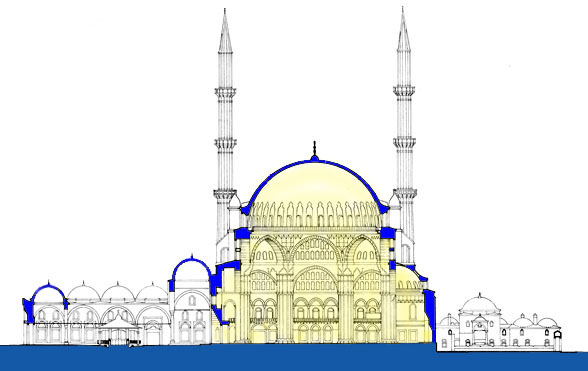

こうして聖堂は 石の構造体で囲まれて、完全な不燃化が行われました(断面図の緑色の部分)。しかし 石造の交差ヴォールト天井を、そのまま屋根にするわけには いきません。雨の多いヨーロッパでは 防水の問題があり、雨をできるだけ早く外に流すためには、日本と同じく 勾配屋根を架けるのが 効率的です。そこで 連続交差ヴォールトの天井の上に、切妻型の 木造屋根を架けたのです(赤い部分)。非常に高い位置にあるので、普通は 出火しないし、仮に 燃えても、聖堂本体は 石でくるまれているので、一応「耐火建築」であるわけです。

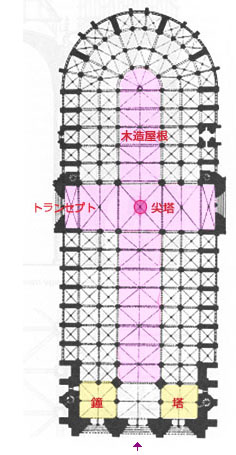

屋根は 下の平面図に示されるように、丈の高い主身廊とトランセプト(袖廊)が 交差して十字架状をなし(縦軸が横軸よりも長い ラテン十字)、ここに メインの 高い位置の屋根が架かり、側廊には 低い位置に、屋根が架かっています。 今回の パリのノトル・ダーム大聖堂は たまたま 部分的な修復工事中で、中央尖塔の周囲に 足場がかけられていて、ここからの失火で 火事になったようです。作業用の薬品なども 置いてあったのかも しれません。早く消火されれば、石造の本体には あまり影響がなかったことでしょう。しかし 出火に気付くのが遅れたことと、非常に高い位置なので 消火水が届きにくいこともあり、屋根の 2/3と 中央尖塔が 焼け落ちました。石は燃えませんが、それだけの長時間 火と熱にさらされていれば、石の組織が劣化して割れやすくなります。祭壇前の天井が 一部崩れて 穴があいた ということです。建物全体が倒壊するほどのもの とは思えませんが、影響調査は必要でしょう。 中央の尖塔というのは、カテドラルに必須 というわけではありません。7大ゴチック・カテドラルの中では、パリとアミアンにだけあり、ランスでは小型のものが 屋根の最東端についていますが、他のカテドラルにはありません。シャルトルでは 鍾塔に尖塔屋根が架けられているので、中央には 造型的に必要ない わけです。パリは正面ファサードが ややずんぐりした印象なので、造形的に、背の高い塔を付加したくなったのでしょう。あとからの付加ということが 構造的な不安定を生んだようで、落雷によっても 幾たびも倒壊、炎上しています。危険なので 取り壊されていたのを、修復建築家の ヴィオレ・ル・デュクが 復旧設計をし 再建したのです。しかも 高さを かつてより 10メートルも高くして。

18世紀には、パリのノトル・ダーム大聖堂は 荒廃して、廃墟のようになっていた と言います。それを ゴチック・リバイバルの風潮や、ヴィクトル・ユゴーの 長編小説によるキャンペーンなどを背に、修復計画のコンペが行われたのは 1842~43年でした。ジャン・バチスト・ラシュスと ヴィオレ・ル・デュクの協働案が 最優秀と評価され、一等をとりました。修復工事は 1845年に始まり、20年近くかかって 1864年に終了しますが、途中 ラシュスが 1857年に世を去ったので、あとは ヴィオレ・ル・デュクが一人で 遂行しました。彼は パリのノトル・ダーム大聖堂が現存することの恩人だと言えますが、過度の修復デザインによって 非難もされています。特に 中央尖塔は 攻撃の 矢おもてに立たされたようで、今回の 火災による倒壊に対しても、ヴィオレ・ル・デュクの「作品」を惜しむ という声は、あまり高くは あがらないのではないか と思います。 フランスのマクロン大統領は ノトル・ダーム大聖堂を「再建」すると 言っているようですが、燃えたのは 屋根の 2/3と中央尖塔であって、聖堂本体は無事なのですから、「再建」ではなく、「修復」と言うのが適当です。中央尖塔については「復元」するにしても、どの段階に復原するのかは 難しいところです。ヴィオレ・ル・デュクのデザインにか、その前のものにか、「創建時」のものにか、その記録や図面はあるのか? いろいろ議論されることでしょう。

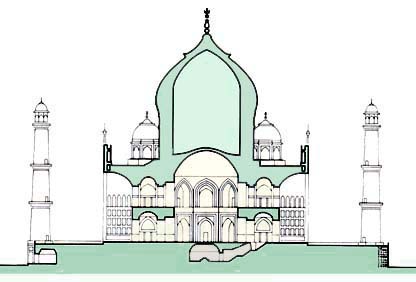

こうした ヨーロッパのキリスト教聖堂に対して、イスラーム建築は どうだったのかを 見ておきましょう。まず、中東における 初期(古典期)のモスクというのは 「アラブ型」で、列柱ホールの上に 木造屋根が架けられていました。初期のキリスト教聖堂と 原理的には同じですが、ヨーロッパでは雨が降るので勾配屋根にしますが、中東では あまり雨が降らないので、木の梁を並べた上に 土を踏み固めた 陸屋根(フラット・ルーフ)です。木材に乏しい中東では 内装にも 石や土を用いたので、火事になる度合いも 少なかったと思われます。「焼成レンガ」が普及し、ドームの建設技術も進歩すると、列柱の上に ごく浅いドーム天井(屋根)を架けて連続させ、全体としてフラット・ルーフのような「アラブ型」モスクにして 不燃化を図りました。

(From Ebba Koch "Mughal Architecture", 1991, Prestel) この石造ドームが 最も発展したのが トルコで、オスマン帝国のモスクは ほとんどすべてが、二重殻ではなく、壮大な一枚の石造ドームで覆われています。天井と屋根が一体化していて、鉛で覆って防水しているので、外観は黒っぽいですが、完全な耐火建築です。

(From Henri Stierlin "Architecture de l'Islam", 1979, Fribourg) ヨーロッパでは、ドーム型の聖堂というのは、ルネサンス以前には ペリグのサン・フロン大聖堂や アングレームの サン・ピエール大聖堂(どちらもロマネスク)などに見られるだけで、ごく稀であり、ゴチックのカテドラルのほとんどは、石造の 連続交差ヴォールト天井の上に 木造の屋根を架けました。今にしてみれば、完璧な不燃化では なかった とも言えます。それは、木材が豊富だったので、銅版葺きの木造屋根に 愛着があったからでしょうか。

( 2019 /04/ 18 )

この様式が 13世紀に 北フランスからフランス全体に広まり、さらには ヨーロッパ全体に伝播してゆきました。つまり、「ゴチック様式」というのは フランス起源であり、フランスで発展したものです。これをフランス語では GOTHIQUE と綴り、これが英語に入って GOTHIC となりました。 フランス語の THI は TI と同じで、「チ」と発音します。英語では奇妙な発音をしますが、これを日本語では さらに奇妙に「シ」と表記し、そう発音するようになりました。多少なりとも フランス語をかじった者にとって、GOTHIQUE(ゴチック) を「ゴシック」などと 言ったり書いたりする気には、とても なれないのです。

|