| 『 三万両五十三次 』 |

日本では文学作品を「純文学」と「大衆文学」に分けることが昔から行われていて、それらのジャンルでの優れた新進作品に 一方は「芥川賞」、もう一方には「直木賞」を与えるという習慣ができています。昔の日本の「純文学」というのは 多くが「私小説」であり、大衆文学は江戸時代までの「歴史物」が多かったようです。しかし戦後はその範疇が崩れ、両者の境界は判然としなくなりました。古いものをとっても、例えば「芸術派」の谷崎潤一郎が書いた『細雪』など、「純文学」の傑作とうたわれていますが、私が読んだところ、まるで「大衆文学」のように面白く、高尚難解さなど一つもなかったと思います。三島由紀夫の『豊穣の海』もそうです。世界の有名な文学作品をとっても、『罪と罰』にせよ『赤と黒』にせよ『ジャン・クリストフ』にせよ、日本のいう「純文学」のような狭い範疇にあるとは思えません。 日本の「大衆文学」というのは、誰もが楽しく読める魅力的なストーリーを持った「通俗的」小説であり、そこには哲学的省察や、人間が生きる意味の深い探求には欠ける、という含意があるようです。代表的な大衆文学作家といえば、私などがまず思い浮かべる名前は、野村胡堂(のむら こどう)や 大佛次郎(おさらぎ じろう)、吉川英治や 山本周五郎、白井喬二(しらい きょうじ)や 中里介山(なかざと かいざん)といったところでしょうか。昔は誰もがこうした小説を読んでいた気がします。その内に石坂洋次郎や源氏鶏太といった「現代物」が台頭してきましたが、東映時代劇で育った私が読んだ大衆文学は もっぱら中学生の頃で、前記の「時代物」の大衆文学でした。前にも書いたように、

私が漫画本から 読み物へと転換したきっかけは、江戸川乱歩の「少年探偵団シリーズ」で、小学3年生だった ある日、家族でデパートに買い物に行った時、私は本売り場のショーケースの中に並んでいた、『怪人二十面相』で始まる そのシリーズの おどろおどろしい「怪奇幻想的な」表紙絵に目が釘付けになり、足が動かなくなってしまったのでした(後のシュールレアリスム好みの萌芽だったでしょうか)。私を探しに来た家族に「この本が欲しい」と言ったら、「それは漫画じゃないよ、読み物だよ」と笑われたのですが、私が梃子(てこ)でも動かないので、「本当に読むのか ? 読まなかったら もう買ってあげないよ」と言われましたが、必ず読む と言い張って 何とか手に入れました。しかし私は それまでも漫画のセリフを必ず読んでいたので、『怪人二十面相』は 何もむずかしいことなく読め、それから毎月「少年探偵団シリーズ」を一冊ずつ買ってもらっては 読んでいきました。当時、乱歩はそのシリーズを 少年雑誌の『少年』と『少年クラブ』だったかに連載していましたから、毎年末に2冊 新刊が出るのでした。それで 毎月1冊というのは まどろこしくなり、ある時 既刊分を全部貸本屋で借りて読んでしまいました。

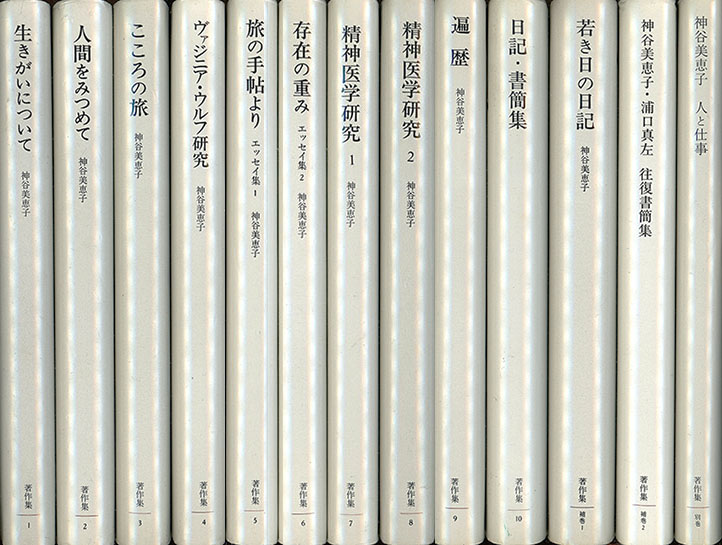

相変わらず漫画本や 少年(漫画)雑誌および その付録は いつも読んでいましたが、読み物にも目覚めたので、乱歩の次は 子供向けの「シャーロック・ホームズ全集」、「アルセーヌ・ルパン全集」を読み、そして上記の「落語全集」や「講談全集」も読んでいきました。小学生時代に東映時代劇ファンだった私には とりわけ講談全集が面白く、中に挿入されている挿絵も魅力的でした。そうして いよいよ「大衆文学全集」に手が出るのですが、あれは小学5年生の時だったか6年生の時だったか、貸本屋で 野村胡堂の『三万両五十三次』を借りたのです。必ずしも子供向けではない「大衆文学」に取り組んだ最初の作品だったのです。   野村胡堂著『三万両五十三次』中公文庫版 第2巻と全巻背表紙

野村胡堂(1882-1963)は 本名を 野村長一(おさかず)といって、岩手県の盛岡近くの出身です。村長をしていた父は 彼を医者にしようとしたらしいですが、彼はそれを拒み、東京帝国大学の法学部に進みました。しかし学生時代に父が死んで家が破産、彼は学業を続けられなくなり、学費滞納で大学を除籍、父の大きな借財の返済責任まで負います。 野村胡堂の代表作は、言わずと知れた『銭形平次捕物控』です。1930年に文芸春秋社の『オール読物』創刊号に第1回を書き、数年間の連載のつもりが 何と、戦争をはさんで 戦後の1957年まで26年間も書き続け、全 383編に及んだというので、おそらく世界最長の連作文芸作品でしょう(文芸春秋の雑誌としては『文学界』が純文学を扱い、『オール読物』が大衆文学を掲載しました)。お上よりも庶民の立場に立った、人情に厚い銭形平次の捕り物帖は 戦前、戦中、戦後にわたって非常に高い人気を博し 衰えることを知らなかったので、掲載雑誌も単行本もよく売れました。「銭形平次全集」は多数の版元から何度も出版され、その印税のおかげで 戦中の耐乏期も戦後の混乱期も、胡堂は経済的に困りませんでした。テレビでは大川橋蔵の当たり役となったそうですが、私はTVを持っていないので 見ていません。私が映像で見たのは 長谷川一夫が平次役の大映映画で、子供の時に数本見た記憶があります。女房のお静役は、淡島千景だったでしょうか?

野村胡堂はまた 西洋のクラシック音楽が非常に好きでした。まだ SPレコードの時代でしたが、乏しい経済状態にもかかわらず 内外のレコードを買いあさり、ついには2万枚のコレクションになったといいます。ハナ夫人の 寛容のたまものですが、そのおかげで胡堂は音楽評論家、レコード評論家ともなり、「野村あらえびす」のペンネームで 新聞・雑誌に音楽評論を執筆し、クラシック音楽の解説書、入門書、随筆集を多数出版しました。日本における西洋音楽普及に果たした彼の役割の大きさは計り知れません。 銭形平次の連載開始の翌年の昭和7年(1932)に、今度は自分が社員である報知新聞に長編小説の連載を命じられます。熟考の末 胡堂が選んだテーマは 江戸幕末、ペリーが浦賀に来て日本の開国を求め、江戸幕府は安政5年(1858)に、反対派を押し切って、諸外国と通商条約を結ぼうとします。そして京都の公家たちを買収してこの条約を成立させるために、江戸から3万両の資金を送ろうとします。それを無事に送り届ける任務に就くのが老中・堀田備中守の知恵袋、佐倉藩の馬場蔵人(くらんど)です。これを阻止して不平等条約を結ばせまいとする矢柄城之介らの攘夷派の浪人集団や、馬場蔵人を父の仇として狙う山際小百合と それを助ける怪盗・牛若の金五郎、そして三万両を盗もうとする女賊・陽炎のお蓮とその手下たち、さらに三万両の護送行列をカモフラージュするための大呉服問屋・泉屋のお蝶の花嫁行列、その他大勢が 知恵の限りを尽くして攻防しつつ、江戸から京都へ 波乱万丈の東海道五十三次の旅を繰り広げるのです。題名は『三万両五十三次』としました。

この長編小説を読み終わった時、「何という面白い小説だろう」と 深く感嘆したことが ずっと記憶に残っています。今、この歳になって読み返せば、やはり純文学ではない娯楽小説だなと思いますが、小学生だった私には、この 初めて読んだ「大衆文学作品」が、驚異的な面白さだったのです。胡堂はこの小説ばかりでなく、音楽評論まで含めて、常に「ですます調」で書きました。誰にでも理解しやすいように という意図で、解りやすさ本位で執筆し、漢字には全てルビが振ってあったので、小学生の私にも十分に理解できたのでした。

野村胡堂著『三万両五十三次』中公文庫版 第3, 4巻 『三万両五十三次』は その昔、貸本屋で借りて読んだのは確かですが、それがどんな大きさ、どんな装幀の本だったかは、まったく思い出せません。「大衆文学名作全集」とか「国民文学全集」とかの1冊だったような気もしますが、小学5、6年生にとっては、この長編小説を読むには1週間以上かかったことでしょうから、分冊本を順に借りていった可能性が高い。で、ネットで調べると、中公文庫版はまだ出ていませんでしたから、戦前の本でないとすれば、1948年に出版された湊書房版、全5巻ではなかったかという気がします。ウェブサイトの「みずすまし亭通信」で 画像を見つけました。湊書房というのは戦後の昭和20年代に活動した出版社で、野村胡堂も ここから何冊も本を出していたようです。「美人画家」の志村立美による この装幀だったら、いかにも 子供時代の私を魅惑しそうで、初めて読む長編小説としては 魅力満点だったでしょう。とはいえ、これらの表紙絵も、中に入っていたという鈴木朱雀の挿絵も まったく覚えていないので、やはり大衆文学全集の1冊だったのかなとも思います。

この小説には 東海道の各宿場の様子なども描写されているので、今回読み直すにあたり、広重の『東海道五十三次』の大きな画集を脇に置いて、各絵の解説とともに読み進めました。これは小学館から出た豪華本ですが、昔 持っていた平凡社の廉価な『世界名画全集』の「東海道五十三次」の巻も思い出しながら、なつかしい読書をしました。胡堂はこの小説を書いたのをきっかけに広重の浮世絵版画のコレクションを始めたといいます。今では胡堂の故郷の岩手県紫波郡に建つ「野村胡堂・あらえびす記念館」に収められています。

広重『東海道五十三次』小学館、函と「48. 関」図 実は 私は 野村胡堂の小説は『三万両五十三次』しか読んでいませんので、彼のよき読者とは言えないのですが、今回の小説を読み直した機会に、彼の伝記である『 野村胡堂・あらえびすとその時代』(太田愛人著, 2003, 教文館)を読みました。そして自由主義者 胡堂の、大衆文学者としてはずいぶん謹厳実直な、酒も煙草も飲まず、女遊びもせずに、終生 愛妻ハナと睦まじく暮らしたこと、ハナ夫人の同級生の息子で 子供時代から遊びに来ていた 井深大(まさる)が 盛田昭夫と共にソニーを企業する時に助けて、銭形平次の印税で資本提供し、その後も増資のたびに頼まれては 多くの株を購入し続けたので、それらが 後に何億もの価額にふくれあがったのを用いて、若い人たちの勉学を助けるために「野村学芸財団」を設立し、返済義務なしの奨学金や研究助成金を、延べ千人の若者に給付したとか、なかなかに感銘深い人格者だったということを知りました。

そして 胡堂を助けた ハナ夫人(戦後の胡堂は 花子 と書いたりもしましたが)の伝記『カタクリの群れ咲く頃の ― 野村胡堂夫人ハナ』(藤倉四郎著, 1999, 青蛙房)も読みました。私は日本の自伝文学で一番面白いのは荒畑寒村の『寒村自伝』だと思っていますが、近代日本の女性たちの自伝や伝記も時々読みます。山崎朋子の『サンダカンまで、私の生きた道』や 山口淑子の『李香蘭、私の半生』、石垣綾子の『私の爪あと、石垣綾子自伝 』や 『吉岡弥生伝』等々、男女差別の強い日本社会の中でたくましく生きてきた女性たちの人生として、いずれも面白く読みました(最近のものでは、日本人ではないですが、ミシェル・オバマの『マイ・ストーリー』も面白かった)。

それらに比べて、野村ハナさんは 決して表に出ようとせず、若い時には胡堂よりも優秀であったようにも見えるのに、胡堂が思う存分に仕事・著作ができるように 生涯尽くしました(本やレコードや浮世絵のコレクションに散財するのに文句ひとつ言わず、一緒になって楽しむような)。胡堂もまた彼女を「はあちゃん」と呼んで、頼りにし続けたようです。ハナ夫人の内助の功なくして胡堂の業績もなかったと言われ、こういう日本の近代女性もいたかと驚きでもあり、感心もしました。

精神医学者で文筆家の神谷美恵子 (1914-79) について、私が時々 引用したり しゃべったりするので、私を美恵子さんの親戚ではないかと思う人がいるようです。一度など、私を美恵子さんの息子だと思っていた という人がいて、ビックリしました。年齢的にはちょうど そういう関係になるのですが、そういう事実は全くありません。美恵子さんは もともと、戦後 最初の文部大臣になった前田多門(たもん)の娘なので、前田美恵子という名前でした。植物学者の神谷宣郎(のぶお)と結婚して神谷美恵子となったのでしたが、その神谷宣郎さんとも 私は何の関係もありません。 では 何故 私が美恵子さんの名を時々出すかというと、もっぱら読書によって、私の最も敬愛する女性となったからです。学生時代にバートランド・ラッセルの『西洋哲学史』を買って読みましたが、それは みすず書房の本で、それ以来 みすず書房は 私の ひいきの出版社となり、値段が比較的高いにもかかわらず、無理してよく買いました。良書を出していることは勿論でしたが、ひとつには それらの本の装幀が けばけばしさとは無縁で、この「古書の楽しみ」のサイトに しばしば書いたような、清楚な、白地に文字と小さいモノクロ写真だけで構成した「シトー会の修道院のような」私好みのデザインだったからです。ソフトカヴァーの3分冊本の『西洋哲学史』もそうでしたが、函入り1巻本のハードカヴァー版は、もっと そうでした。もう一つには、私が興味をもっていた 精神医学関係の本を多く出していたからだと思います。

そこで みすず書房の出版図書目録を送ってもらったり、若い頃は PR 誌の『みすず』も 取っていました。1966年に美恵子さんの『生きがいについて』が出ると、その紹介記事がよく掲載されていました。ところが私はその題名に反発して(もっともらしい道学者が 教えを垂れる人生論のような気がして)手を出しませんでした。ところが数年後に 何かのきっかけで読んでみたら、予期に反して、

神谷美恵子著『生きがいについて』1966, みすず書房 何冊か美恵子さんの本を読んで、こんなにも 心のきれいな人が この同じ日本で、同じ昭和の時代に、同じ空気を呼吸しているかと思うと、なんだか不思議な気がしたものです。1979年に彼女が逝去すると、その翌年から『神谷美恵子著作集』が みすず書房から刊行され始めました。その中の自伝的な文章を読んで、前田多門一家と野村胡堂一家が 家族ぐるみの つきあいをしていたことを知り、子供時代に胡堂の『三万両五十三次』を熱中して読んだことを 思い出しました。その頃から、いつか あの小説を読み直してみよう という気になっていたのでした。美恵子は野村夫妻を敬愛し、親に話しにくいことも相談したようです。また胡堂の次女の瓊子(けいこ 1916-40) とは親友になり、会うと いつでも長時間おしゃべりをしていたといいます。文学少女の瓊子は少女小説を書き、20歳で『七つの蕾(つぼみ)』が胡堂の助力で出版されました。23歳で亡くなった後にも 何冊か出され、ずっと後の1997年には『松田瓊子全集』まで出版されています。彼女の小説の中には しばしば美恵子をモデルにした少女が出てきて、特に香澄(かすみ)がそうですが、婚約の話の部分は、瓊子自身の経緯を盛り込んでいます。その『紫苑(しおん)の園』と『香澄(続・紫苑の園)』は、 小学館文庫でも一冊で出ています。

神谷美恵子について書かれた本も、彼女と親しかった人がその思い出を書いたものや 評伝など、新聞広告で見つけると 図書館から借りて、ほとんどを読んだものです。それだから 2001年に 太田雄三という人が書いた『喪失からの出発、神谷美恵子のこと』という本が出た時には、もう 同じようなものを読んでも 仕方がないのではないか と思ったりしたものです。ところが 今から数年前に 書評か何かで再認し、その本を買って読んでみたら、まことに深く驚愕しました。そこには、それまでの 神谷美恵子に関する どんな本にも書いてなかったことが、実証的に、論理的に、また 敬意をもって描かれていたからです。 そもそも 野村、前田の両家が親密になったのは、野村胡堂と前田多門の息子たちが 成城学園から東京帝大の学生となって 親友3人組を作り、終始 行き来するようになったからです。すなわち野村胡堂の長男 野村一彦(文学部・音楽美学)、前田多門の長男 前田陽一(文学部・仏文)、それに 胡堂の娘の瓊子と結婚することになる 松田智雄(経済学部)で、早世した一彦以外は 後に東大教授になります。昔 フランス語を勉強した人だったら、NHKラジオのフランス語講座を長いこと務めていた前田陽一の名を覚えていることでしょう。神谷美恵子の最も親しくしていた兄で、パスカルの世界的研究者です。松田智雄は妻の瓊子に 結婚後わずか2年で先立たれてしまったあと、その妹の稔子と再婚し、後に「野村学芸財団」の設立や「野村胡堂・あらえびす記念館」の設立その他、野村家のために尽くしました。

野村胡堂と神谷美恵子、野村ハナと神谷美恵子 1935頃, 軽井沢の山荘で

私にとって「青天の霹靂(へきれき)」だったのは、野村胡堂の息子の一彦と前田美恵子が 深く愛し合っていたという、思いもよらぬことの顛末です。愛し合っていたといっても、二人が同棲していたわけでもなく、というより、接吻どころか 手を握り合ったこともなく、じっと見つめあったことさえない プラトニックな愛で、しかも どちらも自分の片想いではないかと恐れていたほどのナイーヴな愛であり、相手が近くにいると 心が動転してしまって 口もきけないほどでした。

という文も、客観的にハンセン病の患者たちを思いやったものであるのは勿論ですが、根本的には、野村一彦を失ったあとの 美恵子自身のことを書いたものであったのです。 彼女は 何度も自殺を考えたらしい。私は彼女の本を読み始めたころに、彼女がバッハの音楽に深く沈殿する ということにも驚きました。というのは、非常に内面的なバッハの音楽を深く愛するという人は ほとんどが男性であって、女性には きわめて珍しいからです。でも、彼女が バッハの音楽に 心底 浸るようになったのは、一彦の死が きっかけであったらしいことを、『喪失からの出発』で知りました(p.76)。 彼女が愛読した シュヴァイツァーによる長大なバッハの伝記(白水社)には、「バッハの音楽の本質は、"晴れやかな死への憧れ" である」 と書かれています。 毎年 一彦の命日には必ず野村夫妻を訪れ、彼の冥福を祈るとともに 自分自身の失われた愛を追悼し、息子を失った胡堂夫妻を慰めるのでした。しかし美恵子はその喪失体験とトラウマを、著書の中には決して書きませんでした。自分は恋愛などという情動的なことには煩わされずに生きていきたいものだ、などと書いているのを 半ば真に受け、ずいぶんと超越的な人もいるものだと思わされたものでしたが、実際には彼女は 心から「愛を求める人」だったのです。野村一彦の死によって それは永久に得られないものと絶望していたのが、僥倖(ぎょうこう)にも、その12年後に結婚することになった神谷宣夫によって 与えられたのでした。それでも一彦にたいする彼女の思いは 決して消えることはなく、結婚前の宣夫にさえ、それを打ち明けたといいます。

魂で愛し合うこと。神谷美恵子との日々』2002, 港の人, 新宿書房 太田雄三の『喪失からの出発』が出版された翌年には、野村一彦の日記『会うことは目で愛し合うこと、会わずにいることは魂で愛し合うこと』も(ひっそりと)公刊され、「美恵ちゃん」に対する一彦の まことにナイーヴな愛する気持ちと、彼女が自分に対して無関心なのではないかという不安感が綴られていて、一時代前とはいえ、こんなにも無垢で純粋なカップルがいたものかと、しみじみとした思いをしたことです。 このニ書以前は、神谷美恵子と野村胡堂一家との最も枢要な関係の詳細(一彦と美恵子の愛)については、一般読者は まったく知らなかったのでした。私の抱いた感慨も、ひとしお深いものでした。

( 2020 /06/ 01 )

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|