ウージェニーとモーリス

今回の「古書の愉しみ」で採りあげる『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』という二つの長編散文詩を書いたのは、モーリス・ド・ゲラン (1810-1839) という、フランスの夭折の詩人です。彼はわずか28歳で肺結核で世を去りました。夭折の詩人と言えば、立原道造(結核で24歳)、石川啄木(結核で26歳)、中原中也(結核性の脳膜炎で30歳)、樋口一葉(結核で24歳)などの名が すぐに思い出されますが、昔は不治の病とされた結核で死ぬ人が多かったのが、詩人たちにも反映しています。たいていの日本人はこれらの詩人の名に親しんでいますが、モーリス・ド・ゲランの名を知る人は あまり多くないでしょう。中高校の教科書に出てこないからですが、フランス人にとっては、日本の石川啄木や立原道造のような存在でしょう。それでも もしかすると、モーリスの姉のウージェニー・ド・ゲラン (1805-48) の方が、より多く知られているかもしれません。

『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』1925 本の構成

『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』1925 本の構成

ウージェニーとモーリスという姉弟のことを想う時、私はいつも ロマン・ロランの小説『ジャン・クリストフ』の中のアントワネット・ジャンナンとオリヴィエ・ジャンナン姉弟のことを思い出します。ウージェニーとモーリスの姓は「ゲラン」といいますが、「ジャンナン」と違って その発音の響きが あまり日本人の嗜好に合わない(あまり優美な響きでない)ことも、あまり日本人の記憶に残らない理由のひとつだったのかもしれないことは、その昔、私が『冗談』という小説を初めて読んで感銘を受け、その著者名である クンデラについて 友人たちに吹聴したのに、その名の響きが あまり魅力的でない 奇妙なものに感じられたせいか、誰一人として 関心を示さなかったのにも似ています。

しかし その後クンデラは、第2作の『存在の耐えられない軽さ』が映画になって 日本でも評判をとったことから、文学好きな人なら 誰でも知る名前となっていきましたが、ゲランのほうは、もっと昔の人(19世紀前半)でもあり、フランスではウージェニーとモーリス姉弟の名は 文学好きの人なら誰でも知る名前であるのに、日本では ほとんど まったく人の口の端にのぼることなく、忘却の彼方へと沈んでしまいました。

でも、ここまで読んで、やっと「ユウジェニイ・ド・ゲラン」という 姉の名を思い出した方も いることでしょう。フランスでは「聖女」のように賞賛されることの多い(ドイツの詩人 リルケも そうです)ウージェニーに、日本で ただ一人入れ込んだ文学者が 堀辰雄(1904-53)であり、この「古書の愉しみ」の第18回で紹介した 新潮社版の『堀辰雄全集』であれ、他の堀全集であれ、必ずその「翻訳」の巻に「ユウジェニイ・ド・ゲランの日記」が収められているので、堀全集を持っている人、あるいは図書館で借りたことのある人なら、ゲランの名を記憶していることでしょう。

また、弟のモーリス・ド・ゲランの散文詩『ル・サントール』(ギリシア語では「ケンタウロス」)が、フランスの詩の歴史においては必ず採りあげられる名詩であるゆえに、日本でも年配の詩の愛好家は、『世界名詩集大成』(1959-60 平凡社)などで その名を記憶しているかもしれません。

ル・ケーラの館と、 ウージェニイとモーリスの墓のメダイヨン(ウェブサイトより)

ル・ケーラは南仏の古都アルビに近い片田舎で、ゲラン一家は皆 ここで生まれ育った。

この館は、今は2人の遺品を展示する小博物館になっている。

堀辰雄がウージェニー・ド・ゲランに注目したのは、リルケの影響が大きかったことでしょう。堀がプルーストと並んで傾倒したリルケは、ウージェニーの日記を愛読し、その弟 モーリスの『ル・サントール』を 1911年に翻訳し、『デル・ケンタウア』の題で インゼル社から 1940年に出版しています。

ドイツのインゼル文庫では、ライナー・マリア・リルケによる独訳で

モーリス・ド・ゲランの『 デル・ケンタウア 』が刊行された(1940年)

きれいな造本だが、挿絵は無い。 ハードカバー, 38pp.

布装に見えるが 紙表紙に印刷、題箋貼付け。 18.5 × 12cm

"Der Kentauer" Ubertragen von Rainer Maria Rilke,

Insel-Bucherei Nr. 548, 1940, Leipzig

一方、ロマン・ロランは ゲラン姉弟をモデルにしてジャンナン姉弟を描いたのではないかと、私は ひそかに思っています。『ジャン・クリストフ』の中で、弟 オリヴィエの音楽的才能を認め 愛しつつ、若くして死んでしまう その生涯にわたって弟を援助し続けた アントワネット・ジャンナンのように、末弟の 夭折の詩人 モーリス・ド・ゲランの才能を認め、幼時に母に死なれた弟を母親代りに育て、生涯 愛して援護し続けたウージェニーの残した『日記』を、日本では 堀辰雄だけが翻訳しました(少量の抄訳ですが)。

堀辰雄は多恵夫人に、結婚前からウージェニーの日記を英訳版で読むように勧めていましたが、結婚後は彼女の仕事として、少しづつ翻訳をするように仕向けました。そこで用いていたのは、堀の文学上の師である芥川龍之介の旧蔵書の 英訳2巻本でした。河盛好三から仏語の原書を借りてからは、英語からの多恵夫人の訳を堀が原書と突き合わせてチェックし、文学的に推敲するという「幸せな」共同作業をして、『文体』という新しい雑誌に連載をしました。しかしこの雑誌が じきに廃刊になったり、堀が病床に臥せったりしたために、とうとう 単行本に まとめるほどの量には至りませんでした。

150年前の古書。G・S・トレビュチャンが編纂した3部作の内、

『 ウージェニー・ド・ゲランの日記と断章 』 (第 24版、1869) と、

『 ウージェニー・ド・ゲランの手紙 』(第8版、1865) 、どちらも革装。

かつて 日本でも広く読まれた、スイスの哲学者で詩人のアンリ・フレデリック・アミエル (Henri Frédéric Amiel, 1821-81) の『日記』には、42歳だった 1864年(ウージェニーの日記が出版された翌年)9月19日のところに、次のように書いています。(河野与一訳、『アミエルの日記』、 岩波文庫)

「2時間ばかり、美しい魂、ウジェニ・ドゥ・ゲラン、弟思いの 信心深いヒロインと共に過した。6年間のこの日記には、思想も感情も苦痛も こんなにある。何と人を夢みさせ、反省させ、生活させるものではないか。言わば 一旦忘れた或るメロディのアクセントが なぜか知らず 胸をゆするように、それは私に郷愁的な印象を起こさせる。私は遠方の小径や少年時代の放心 というようなものを再び見て、ぼんやりした声、自分の過去の こだまを聞いた。純潔、憂鬱、敬虔、昔の生活、つまり 若い私の何百という思い出、覚めぎわの夢の 逃げやすい影のような 捉えられない幻の姿が、驚いている読者の眼前で 輪舞を始めた。」

アミエルは ウージェニーのことを、尼僧のような心性や信仰心から「弟思いの聖テレジア」とか、手紙や日記を書き続けた生活から「田舎のセヴィニェ夫人」とも形容しています。翌日の9月20日には、

「ウジェニ・ドゥ・ゲランの本をあちこち読み直しているうちに興味をますます感じてきた。誠意をもって人を打ち、ひそやかな詩で輝いている この内心の告白においては、すべてが心情であり 感興であり はずみ である。大きい力強い心、はっきりした頭、自分でも知らずにいる才能の気品、高雅、溌剌(はつらつ)、隠れた深い生活、何もかもちゃんと、この弟思いの聖テレジア、この田舎のセヴィニェに備わっていて、両手で自分を抑えていないと 今にも韻文で書きそうなほど、表現の天分が この人には生まれついている。」

と激賞していますが、しかし彼女の精神生活の範囲の狭さを残念がってもいます。ウージェニーの日記、つまり そこに描かれる生活は、何ら劇的なものではありません。ゲラン家は、ずっと昔の中世には有数の貴族であったようですが 長い間に零落し、貧しい「田舎貴族」となってしまいました。それでも所有していたル・ケーラの館(シャトー)で 42歳で没するまで独身で 父とともに暮らし、遠く離れた 愛する弟に手紙を書き続け、モーリスがパリに行ってからは、ひたすら弟に宛てて 平凡な日常生活や 村のできごと、土地の自然観察などを 日記に綴ったのでした。一冊書き終わると弟に送り、モーリスはそれを読むのを大きな愉しみとしました。第一冊目は失われてしまいましたが、1834年末から6年ほどの間に書いた(モーリスの死後も、彼に向けて書き続けた)、全部で12冊の日記が残されています。もちろん 毎日必ず書いたわけではなく、時には 何ヵ月も 空白があります。

アミエルが 上記の翌年 (1865年1月19日)、ウージェニーの手紙についても 日記に書いているので、引用しておきましょう。その天性の才と優しさに満ちた文を称賛しながら、ここでも その「余りに著しい一種の一様さ」を惜しんでいますが。(河野与一訳)

「ウジェニ・ドゥ・ゲラン書簡集を 初めから100ページ読んで、すっかり感心した。感じやすい胸、美しい心、気高い性格、はきはきした頭、色彩のある きっぱりした簡潔な、気取らずに跳ね回っている、周りのものを悉(ことごと)く活気づける文体、魅力のある感興、多分な内的生命。」

モーリスの散文詩『ル・サントール』

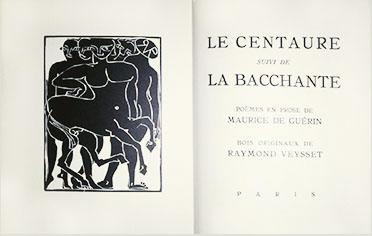

『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』表紙、扉

『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』表紙、扉

弟のモーリス・ド・ゲランは、姉と同じく19世紀前半のうちに 生を享け、世を去った人でしたが、生涯ル・ケーラで生活したウージェニーと異なって、11歳の時から故郷を離れてトゥールーズの小神学校に入り、14歳からはパリのスタニスラス学院で古典学を学びました。ル・ケーラに戻ることは少なかったので 家族と一緒に暮らしたのは、人生の半分にも満ちませんでしたが、6歳の時に母に死なれてからの少年時代は 長姉のウージェニーに育てられ、離れて暮らすようになってからも 生涯 姉を慕って、繁く文通をしました。晩年(といっても若いですが)病いを得て帰郷して、姉の看病を受けました。ウージェニーは 幼年期のモーリスを、次のように回顧しています(山内昭彦訳)。

「モーリスは空想的な 夢見がちな子供でした。彼は永いこと地平線をながめ、樹木の下に立っていました。彼は特に一本の巴旦杏(はたんきょう)の木が好きで、ほんの ちょっとした感情の動揺があっても、その下に逃げて行ったものです。私は 彼がそこに立って、何時間もじっとしているのを見たことがあります。」

いかにも天性の詩人の資質であったようで(繊細で蒲柳的な内向性)、パリ時代にはジャーナリストを志したこともありましたが、文筆で身をたてようとし、雑誌に寄稿することもありました。しかし文運は あがらず、肺患の病いも得て帰郷、1839年 姉に看取られ、無名のまま 傷心のうちに生涯を終えました。モーリスがフランス詩史において重要な詩人と目されるようになるのは、ある意味では 姉 ウージェニーのおかげでした。

ウージェニーが、モーリスの死のあと9年後に世を去ると、ウージェニーとモーリスの遺稿は、モーリスの理解ある友人だった ジュール・バルベイ・ドールヴィイ(Jules Barbey d'Aurevilly パリのスタニスラス学院で同窓だった)と、ギヨーム・スタニスラス・トレビュチャン(Guillaume-Stanislas Tresbutien, 1800-70)に 託されました。2人はウージェニーの日記に夢中になり、まず彼女の 日記を主とする遺稿集を『レリキアエ』 (Reliquiæ ラテン語で「遺物」)という題で、南仏のカーンで、わずか 50部の私家版の本にしました。1855年のことです。これは評判をとり、本を贈られた評論家のサント・ブーヴは『アテネーム』誌で激賞したといいます。1858年にジュールとギヨームが仲違いしてからは、ギヨーム・トレビュチャンひとりが すべての編集をするようになります。1861年には モーリス・ド・ゲランの遺稿集を、同じ『レリキアエ』 (Reliquiæ)の題で パリのジジエ社から出版しました。これにはサント・ブーヴの序文が付いています。

モーリス・ド・ゲランの遺稿集『レリキアエ』 (Reliquiæ 遺稿)の扉、1861年

姉弟の日記が世の中の注目を集めて 増刷もしましたが、G・S・トレビュチャンは 全部を編集し直して、3部作として出版していきます。まず『 ウージェニイ・ド・ゲランの日記と断章 』は 1862年、次いで『 ウージェニイ・ド・ゲランの手紙 』を 1862年、そして『モーリス・ド・ゲランの日記・手紙・詩』を 1864年に出しました。これらは小型本ながら、いずれも 500ページ前後ある 内容の詰まった本で、多少の変更や増補を含みながらも このままの形で 50年以上も増刷され続け、ウージェニーの日記は 1931年に第 61版、ウージェニーの手紙は 1926年に第 46版、モーリスの日記は 1894年に第 42版を数えるというロングセラーとなって、フランス人の多くが読んだことになります。

これらを編纂した G・S・トレビュチャンは、南仏のカーンの図書館の学芸員だったそうです。ウージェニイの日記はアカデミー・フランセーズで賞をとりました。出版は パリのジジエ書店 (Didier et Cie, Paris) が長く続けていますが、19世紀末からは ヴィクトール・ルコフル書店 (Librairie Victor Lecoffre) と名前を変えています。

散文詩とは

シャルル・モラスの序文(解説)

シャルル・モラスの序文(解説)

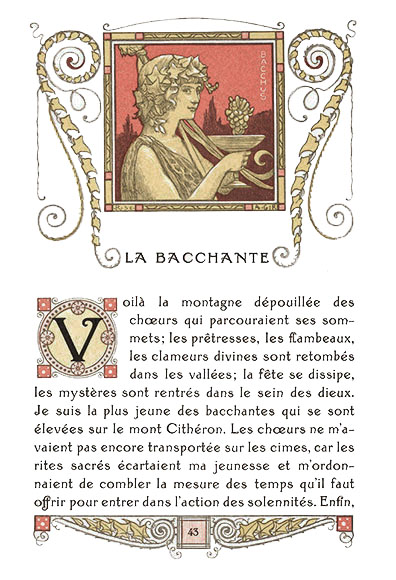

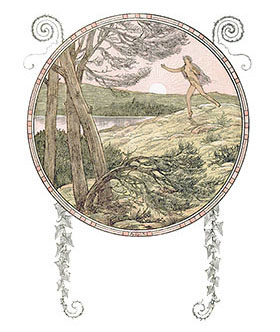

今回とりあげる古書は 挿絵本の『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』です。フランス語のタイトルは 「ル・サントール」 (Le Centaure) と、「ラ・バッカーント」 (La Bacchante) ですが、ギリシア神話に題材をとった散文詩ですから、本稿ではギリシア名の「ケンタウロス」、「バッカスの巫女」と題します。サントールとはギリシア神話のケンタウロス(上半身は人間、下半身は馬の形をした 空想上の動物)です。日本語では「人馬」とか「半人半馬」と訳されたりします。 バッカーントは バッカス(ディオニューソス)神の巫女(みこ)です。日本語では「酒神祭尼」とか「バッコスの信女」と訳されたりします。

「ケンタウロス」は、ある老年になったケンタウロス(半人半馬神)が 若き日を回想するという設定で、預言者・占い師のメランプに語りかけるという構成をとります。若い詩人のモーリスが、老ケンタウロスの諦観を、しみじみと詠いあげています。

「散文詩」については、「古書の愉しみ」第34回のアンリ・ド・レニエの時にも多少書きましたが、日本の伝統的詩歌というのはほとんどが定型の抒情詩なので、古い神話や聖書の世界を舞台にした人物のモノローグのような、韻を踏んでいない(七五調でもない)「散文詩」というのものには、なかなか共感しがたいものがあります。そこで、次の詩を読んでみてください。

もし 築き上げたことの成果で

ものの価値がはかられるのなら、

私たちの愛情は

まことに価値少ないものであった。

また、もし純粋さということが

第一に尊重されねばならぬ倫理であるのなら、

私たちの関係は その第一義的な真実にも

欠けていたことになる。

情念の唯一性、献身の美しさ、共に耐えることの連帯、

そういった幻想的なベールを

何ひとつ 私たちは もたなかった。

なかなか心に響く 沈痛な詩だ、と感じるでしょうか。ところが実際は、これは詩ではありません。ある小説(散文)の書き出しの一節なのです。高橋和巳(1931 -71)の『わが心は石にあらず』の冒頭です。それを短く改行していくと、いかにも詩のように見える。いや、これはまさに「詩」なのです。私は若いころに高橋和巳の小説を耽読しました。そのほとんどは「破滅小説」であって、ストーリーとしては 全て救いようのない物語りばかりです。しかし どの小説にであったか、こんな台詞(せりふ)がありました。

「人が破滅するのは、自堕落な生活によってではない、人が破滅するのは、それは、心に 理想 というもの持ってしまうからだ。」

これは、まさに「詩の言葉」ではないでしょうか。私が彼の小説を、ストーリー的には 嫌だ 嫌だ と思いながらも読み続けたのは、こうした詩の言葉に心が反応していたからだと思います。それが、散文詩です。高橋和巳の小説も、また違った感じで 堀辰雄の小品群も、散文詩です。散文詩とは、特別な形式をもたない詩だ、と言えるでしょう。

この モーリス・ド゙・ゲランの「ケンタウロス」も「バッカスの巫女」も、頭韻や脚韻をふんではいないけれど、そこに盛り込まれた情感と、言葉のつながりの美しさ(フランス語なのでわれわれには十分に感じとれませんが)によって、推敲に推敲を重ねた「詩」なのです。形式をもたない詩であるがゆえに「散文詩」なのです。

「ケンタウロス」の内容

「ケンタウロス」の内容

わずか28歳で夭折した無名の詩人の散文が、その死後に出版されると、多くのフランス人が、そこに稀有なフランス語の「詩」を見出したのでした。同時期に出版された、その姉ウージェニイの日記もまた、人々の心を打つ「詩」でした。こうして一度に、ゲラン姉弟の本がベストセラーになり、モーリスの散文詩はフランス詩史には欠かせない作品となり、ウージェニイの日記は フランス人の 最も美しい心を伝える散文として、今も読み継がれています。

今回採りあげる本書は3部からなります。最初が20世紀前半に著作活動を行った フランスの王党派、反近代の文芸評論家で詩人の シャルル・モラス (Charles Maurras, 1868-1952) による序文(解説)、次がモーリスの散文詩「ケンタウロス」、そして最後がモーリスの未完の散文詩「バッカスの巫女」です。

「ケンタウロス」と「バッカスの巫女」は 散文詩としては長編ですが、小説ほどではないので どちらも一冊の本にするほどの長さではなく、これら2編を組み合わせて一書にするのが普通です(インゼル文庫のような小型本であれば、一方だけでも可能ですが)。今回の それぞれのページ数は、18ページ、17ページ、22ページなので、総ページが 64ページという、全体としては薄手の 無綴じ本です。

序文を書いた シャルル・モラスは、反ドレフュスの王党派組織「アクション・フランセーズ」の初期・有力メンバーで、反近代、国粋主義的文芸評論を行ったことから、プロヴァンスの詩人ミレイユを高く評価した線上で、ゲランの散文詩も評価しました。この「モーリス・ド・ゲランの精神」と題した解説は、「アクション・フランセーズ」の創設者のひとり、モーリス・ピュジョに献じられています。

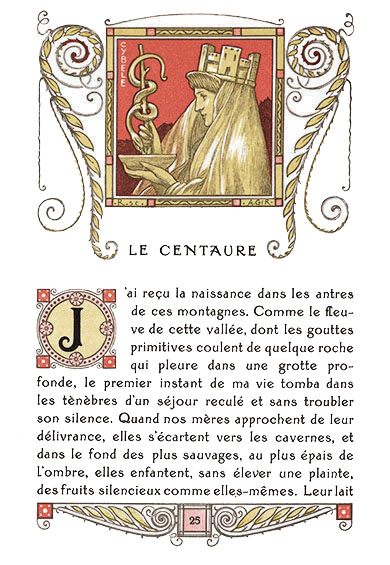

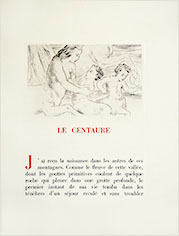

アドルフ・ジラルドンの装飾

「ケンタウロス」の冒頭ぺージにおける、

アドルフ・ジラルドンの原画による 木版の挿絵と装飾

章頭の ヴィニェット、レトリーヌ(飾り文字)、ノンブルの入ったキュ・ド・ランプ

絵は ギリシアの大地母神 キュベレー(シベール)

今回の挿絵本は、アドルフ・ポール・ジラルドン (Adolphe-Paul Giraldon, 1855 -1933) が挿絵を描いています。ジラルドンはマルセイユで生まれ、78歳でパリで死去しました。典型的なアール・ヌヴォ様式の挿絵画家と言えます。 当時有力な古典主義の画家であった リュック・オリヴィエ・メルソン (Luc-Olivier Merson, 1846−1920)の弟子であり、協働者であり、友人でしたが、次第に古典主義からアール・ヌヴォへと転じていきました。アール・ヌヴォ様式としては、グラスゴー派の影響が見られ、その装飾形態は、建築家の ギマールやオルタ、あるいは マッキントッシュやオルブリヒの造形を思い起こさせます。

「バッカスの巫女」の内容

「バッカスの巫女」の内容

アール・ヌヴォというのは、きわめて広範囲の、19世紀後半(末)のヨーロッパ諸国における美術的活動をさしますが、我々がアール・ヌヴォという言葉を聞いてまず思い浮かべるのは、「自由な曲線を使った 繊細な植物紋的装飾」ということではないでしょうか。それまでのヨーロッパにおける、古代ギリシア・ローマの美術・建築に範をとった「新古典主義」に反旗をひるがえして、それとは全く異なった新しい美術・工芸・建築を生み出そうとしました。それは モダニズムのような「装飾の拒否」というわけではありません。「新古典主義」とは異なった、新しい(ヌヴォ)装飾を探求したのです。

ギリシア神殿のような新古典主義とはちがった感覚として 彼らが発見したのは、「曲線と植物紋様」だったのです。それらは 諸国で同時多発的に現れました。パリのエクトール・ギマールによるメトロ入口や、バルセロナのガウディによる曲線状にうねった壁面、ウィーンのヴィクトル・オルタによる住宅など。それを挿絵本の上で最も典型的に行ったのが、アドルフ・ジラルドンです。彼は挿絵そのものよりも、その周囲の装飾、そして扉や章頭ページ、さらには各ページごとの装飾、そうしたものに より多く力を注いで成功した、稀有の「挿絵画家」です。

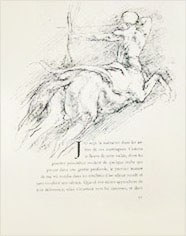

「バッカスの巫女」の冒頭ぺージにおける、

アドルフ・ジラルドンの原画による 木版の挿絵と装飾

章頭の ヴィニェット、レトリーヌ(飾り文字)、ノンブルの入ったキュ・ド・ランプ

絵は ギリシアの酒神 バッカス(ディオニューソス)

本書『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』は、リタ・ドレフュス(Rita Dreyfus)の彫版による木版3色刷りで、全部で 331部が制作されました。

その内訳は、特製の1部がワットマン紙に刷られ、ジラルドンの原画と、さらにワットマン紙、薄手の日本和紙、それに中国紙に挿絵だけを刷った、折りのない画集 各一式を付録としたそうです。次に 30部(No.I から XXX)が日本の帝国紙に刷られ、薄手の日本和紙と中国紙に刷られた挿絵のみの画集を 各一式を付しました。

最も多い275部(No.1 から 275)は 厚手のアルシュ紙に刷られました。私の所有するのは No.142 ですから、この275部のうちの一冊です。この他に25部(No.A から Z)が 非売品として(関係者用 ?)やはりアルシュ紙に刷られました。前に書いたように、アルシュ紙というのは発色がよいので、彩色版画やポシュワール画には 最もよく用いられました。ワットマン紙というのは英国製で、厚手の高級な、いかにも手漉きの紙といったもので、主に水彩画に用いられます。私も 絵を描いていた高校時代に、ワットマン紙を水彩画用に使ったことを覚えています。

アドルフ・ジラルドンによる、アール・ヌヴォの挿絵

日本でただ一人、モーリス・ド・ゲランの詩業を研究をした人を紹介しておきましょう。山内昭彦(やまのうち あきひこ)という仏文学者で、東大の仏文科の学生だった頃からゲランを愛読していたそうですが、独協大学の教授をしていた1978年に、43歳の若さで自死しました。その没後に大学の同僚たちが氏の遺稿を編んで、『 モーリス・ド・ゲラン研究 』という一書にしました。ゲランについて詳しく知る、唯一の邦文単行書です。

山内昭彦著 『 モーリス・ド・ゲラン研究 』1979, 審美社

「ル・サントール」(ケンタウロス)の翻訳が収録されているが、

「ラ・バッカーント」(バッカスの巫女)は 翻訳されなかった。

種々の挿絵本

前述のようにモーリス・ド・ゲランの散文詩『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』は小説ではないので、文字のページがあまり多くなく、題材が画家のイマジネーションを刺激することから、多くの挿絵画家が挿絵本を作っています。木版画もあれば石版画もあり、カラーの水彩画もあります。これらを全部集めてコレクションを作るのも「愛書家」の一興でしょうが、どうも私が惚れこむようなものが少ないので、集めてはいません。主なものをウェブサイトで拾って、一覧しておきます。

レイモン・ヴェイセによる挿絵本(ウェブサイトより、以下同じ)

レイモン・ヴェイセによる挿絵本(ウェブサイトより、以下同じ)

メイ・ネアマによる挿絵本と、アンドレ・ミシェルによる挿絵本

レイモン・マルタンによる挿絵本と、横尾龍彦による挿絵本

私の最も愛する『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』の挿絵本は、これら以外のものです。というばかりでなく、フランスの挿絵本の最高傑作と私が認めるものです。その挿絵本を、次回の「古書の愉しみ」で紹介しましょう。

( 2018 /04/ 01 )

< 本の仕様 >

モーリス・ド・ゲラン:『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』 パリ、プロン・ヌリ社

Maurice de Guérin : " le Centaure, La Bacchante "

Plon Nourrit, Paris, 1925

Préface de Charles Maurras, Adolphe Giraldon, Rita Dreyfus

un medaillon imprime en bistre et or sur la couverture,

une vignette de titre,

2 medaillons hors texte, 3 en-tetes, 3 lettrines,

3 culs-de-lampe

et 5 ornementations. Tirage limite a 300 exemplaires

numerotes.

Un des 275 exemplaires sur papier a la cuve d'Arches.

26cm x 19cm x 2cm、63ページ、重量:550g、1925年

シャルル・モーラスの序文、

アドルフ・ジラルドンの原画、リタ・ドレフュスの彫版による3色刷り木版画の挿絵と装飾

ヴィニェット、キュ・ド・ランプ多数、オクターヴォ、無綴じ本

紙製のシュミーズ(たとう)とエチュイ(函)入り、特殊紙のソフト・シュミーズ

すべて淡茶色

|