『 古代神話情景集 』

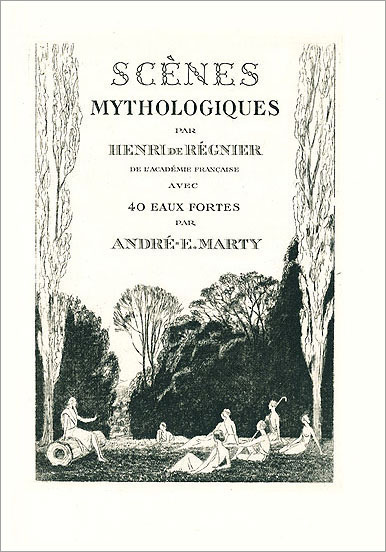

前回の「古書の愉しみ」第 33回に、詩人であり小説家であった アンリ・ド・レニエの 小説『二重の愛人』の挿絵本を紹介しましたが、今回は 同じレニエの 散文詩集 を挿絵本にした『古代神話情景集』を採りあげます。厚さが前回の 1/3(印刷ページ数では 1/8)という軽量のヴォリュームながら、これもまたモロッコ革で製本された美麗本で、私にとっては 珠玉の一冊です。というのも、挿絵を描いているのが、「古書の愉しみ」の第7回『青い鳥』で紹介した アンドレ・エドワール・マルチ(1882-1974)であって、しかも全ページが 銅版画(エッチング)なので、挿絵本というよりは、マルチのオリジナルの「版画集」とも言えるのです。

前回のジョルジュ・バルビエは、その堂々たる挿絵によって最高の評価を受ける挿絵画家ですが、一方 アンドレ・マルチは、 むしろ繊細で清楚な画風によって、抒情派の人々に深く愛される挿絵画家です。また前回は 色彩豊かで濃厚なポシュワールによる細密画でしたが、今回は黒一色の銅版画による細密画なので、その画風はいっそう対照的となっています。

黒一色ならば、機械印刷でも変わらないのではないかと思うかもしれません。このサイト上で(つまり パソコンのモニター上で)見たら、版画と印刷の違いは まったく解りませんが、ひとめ実物を見れば、大量生産の機械印刷と、版画師による手彫り、手刷りの銅版画とは、まったく違うものだ ということが、実感されることでしょう。愛書家にとって、それは限りない差異となってあらわれます。音楽でいえば、CDやレコードで聴くのと、実際の演奏会場で聴く 生の演奏との違いです。

『古代神話情景集』の、巻頭口絵(フロンティスピス)

アンドレ・マルチの腐食銅版画(エッチング)9×13cm

『古代神話情景集』の、巻頭口絵(フロンティスピス)

アンドレ・マルチの腐食銅版画(エッチング)9×13cm

日本の 挿絵本コレクターには、(日本人好みの)アンドレ・マルチの挿絵本を愛好する人が多いのですが、この銅版画集『古代神話情景集』は 350部と部数が少ない上に、 革装本となっていることが多いので 古書としての値も張り、最も入手が困難になっています。私は偶然に 美麗本を手頃な価格で入手することができましたので、挿絵のない廉価版と併せて、ここに詳しく紹介しようと思います。

本の原題は、"SCÈNES MYTHOLOGIQUES" (セーヌ・ミトロジック)ですから、「神話の諸場面」あるいは「神話情景集」といった意味です。フランス語では 個々の神話は Mythe(ミト)、その集合としての神話(集)は Mythologie(ミトロジ)と言います。「神話」であれば、インドの神話でも 日本の神話でも 当てはまるのですが、特に「ヒンドゥ教の」とか「マヤの」といった限定詞がつかなければ、それは古代ギリシア・ローマ神話を指します。また「キリスト教の」場合には「ミトロジック」ではなく「ビブリック」と言いますので、「セーヌ・ミトロジック」と言うだけで、それは当然、古代ギリシア・ローマ神話の場面を意味するので、わざわざ「ギリシア神話」とか「ローマ神話」とは、まったく書いていません。で、訳語も「古代神話情景集」としたわけですが、もし この翻訳を日本で出版するとなれば、「古代ギリシア・ローマ神話 情景集」となることでしょう。

アンリ・ド・レニエの場合は、神々の名前がギリシア風であるよりはローマ風(ゼウスでなくユピテル、アフロディテでなくウェヌス、エロスでなくアモルのごとく)ですが、フランス語やイタリア語はラテン系の言語なので、神々の呼び名もローマ風になるのが一般的です(ローマ神話の元は、ほとんどがギリシア神話であっても)。

『古代神話情景集』の表紙

『古代神話情景集』の表紙

アンリ・ド・レニエ

前回 書いたように、アンリ・ド・レニエ(1864 -1936)は詩人として出発し、小説家となった後も、生涯 詩を書き続けました。マラルメの系列の象徴派詩人とみなされていますが、高踏派の流れを汲む詩人でもありました。詩人として、小説家として すっかり名を成し、アカデミー・フランセーズの会員にもなって、1924年、60歳の円熟期に書いたのが、本書『古代神話情景集』です。これは散文詩集なので 韻は踏んでなく、ひとつ ひとつがギリシア・ローマ神話に題材をとった「物語」を背景にしています。いわば詩と小説の中間といったところですが、神話の物語をなぞっているわけではありません。

神話の解説書でもなく梗概集でもなく、神話を題材にしながら 当時(大昔)の神々や人間のひとりの視線をとって、詩人の胸に浮かんだ心象風景をスケッチしています。いずれも 短い詩編ですから、小説のような 込み入った筋があるわけではなく、前回の小説のような「ペシミズムと滑稽さが支配する」ような物語を 叙述しているわけでもありません。また神話として伝えられる内容に忠実なわけでもなく、レニエの感興のおもむくままに ウィットとペーソスを利かせた詩の言葉を あやなした文集といったところです。古代神話をよく知ったフランスの読者は、作者の機知にニンマリしながら、これらの散文詩を楽しんだことでしょう。

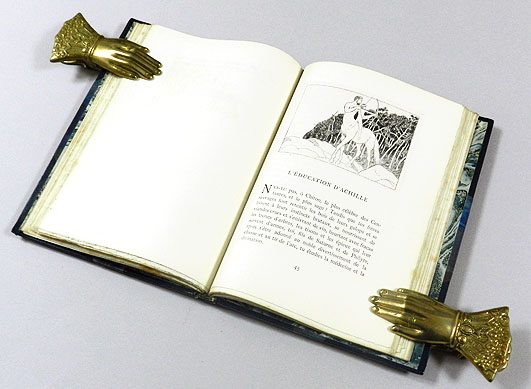

『古代神話情景集』を開いたところ、44 -45ページ。

右ページにのみ印刷されていて、裏(左ページ)は すべて白紙である。

ただし、ページ数には カウントされている(ノンブルは 書いてないが)

ひとつの話は1〜3ページの掌篇で、全23編から成ります。その目次を見ると、聞き覚えのある神々の名が出てくるのがわかりますが、我々日本人は ギリシア・ローマ神話にうといので、これらを読むには 仏和辞典を引くだけでなく、岩波書店か大修館の『ギリシア・ローマ神話辞典』で 神々について調べなければならないので、全体的に文章は難しくなくとも、読んで理解するのに時間がかかり、本来の 流れるようなエスプリの愉しみには なかなか到りません。

『 古代神話情景集 』 目次

| 1 ・ |

L'Enlèvement d’Europe |

エウロペの略奪 |

01 |

| 2 |

La Naissance de Vénus |

ウェヌス(ヴィーナス)の誕生 |

05 |

| 3 ・ |

Le Rapt de Proserpine |

プロセルピナ(ペルセポネ)の誘拐 |

09 |

| 4 ・ |

Cérès et Aréthuse |

ケレス(デメテル)と アレトゥサ |

13 |

| 5 ・ |

Narcisse et son Image |

ナルキッソス(ナルシス)とその像 |

17 |

| 6 |

Vénus et Adonis |

ウェヌス(ヴィーナス)と アドニス |

19 |

| 7 ・ |

Hermaphrodite et Salmacis |

ヘルマプロディトスと サルマキス |

21 |

| 8 ・ |

Hylas |

ヒュラス |

23 |

| 9 ・ |

Vertumne et Pomone |

ウェルトゥムヌスと ポモナ |

27 |

| 10 |

Naissance d'Apollon |

アポロンの誕生 |

31 |

| 11 ・ |

Jupiter et Antiope |

ユピテルと アンティオペ |

33 |

| 12 |

Nessus et Dejanire |

ネッソスと デイアネイラ |

35 |

|

------------------------------------ |

------------------------------ |

|

| 13 ・ |

Thétis et Achille |

テティスと アキレウス |

39 |

| 14 |

Andromède et Persée |

アンドロメダと ペルセウス |

41 |

| 15 ・ |

L'Éducation d'Achille |

アキレウスの教育 |

45 |

| 16 ・ |

Apollon chez Admète |

アドメトス宅の アポロン |

49 |

| 17 ・ |

Acteon et Diane |

アクタイオンと ディアナ |

53 |

| 18 |

Promethée |

プロメテウス |

55 |

| 19 |

L'Amour et Psyché |

アモル(エロス)と プシュケ |

59 |

| 20 |

Acis et Galathée |

アシオスと ガラテイア |

63 |

| 21 ・ |

Hercule et la Biche aux Cornes d'Or |

ヘラクレスと 金角の鹿 |

67 |

| 22 |

Apollon et Daphné |

アポロンと ダプネ |

69 |

| 23 ・ |

Le Vallon Sacré |

聖なる谷 |

73 |

全部で 23の章から成ります。本書に章番号はありませんが、このサイト上では 便宜上、付けておくことにしました。番号の右に黒点がついているのは、そのページと挿絵をスキャンして「内容」のところに展観した章です。また、やはり原書にはありませんが、内容を紹介する分量上、前半(1〜12)と後半(13〜23)とに分割しました。

この中から ひとつを例にとって、本書でレニエがどんな散文詩を書いたか 見ていきましょう。第8章の「ヒュラス」です。

『古代神話情景集』アンドレ・マルチによる版画「ヒュラス」(23ページ)

英雄ヘラクレスは、ドリュオプス人の王 テイオダマスを討った時、王の美形の息子のヒュラスを従者として抱え、寵愛しました。ヘラクレスがアルゴ船で大遠征に参加する時、ヒュラスを伴って行きました。遠征の途中、小アジアのキオスで ヘラクレスは自分の櫓を折ってしまったので、それを直している間、ヒュラスを泉に 水汲みにやります。ところが ヒュラスのあまりの美しさに魅せられた水の精(ニンフ)たちが ヒュラスを水中に引きずり込み、水底に沈めてしまいます。ヘラクレスは半狂乱になってヒュラスを探しますが、ついにヒュラスは戻らなかったと言います。

この神話をもとに、アンリ・ド・レニエは、次のような散文詩を書きました。

|

レニエの散文詩 「ヒュラス」の翻訳(23〜25ページ)

ヘラクレスの寵愛を受けるのが、いつも悦びとは限るまい。たしかに 半神の中でも最強の者の関心を惹きつけるのは、若人(わこうど)にとってこの上なく名誉なことであろうが、だからといって 海洋の遠征にまで お供することなど 望むはずもあるまい。

あまつさえ、わがヘラクレスよ、その若いヒュラスをアルゴ船に乗せるばかりか、泉に水汲みにやるなどというのは、あまりに思慮がないではないか。彼の忠実さをどこまでも確信していたと言うのかね? 君のギョロ眼で監視されたり、だみ声を向けられたりすることが好きだったとでも? それに 泉や水場は、いつでも愛についての談論の場だということを 知らなかったのかね?

そこでの おしゃべりが どれほど甘美なものか、とりわけ それらが 水の精のナイアスやニンフの唇を借りて語られる時には! どのようにして 彼女らの誘いに抗(あらが)ったり、その愛撫から逃れさることができると言うのか? きっとヒュラスは、彼女らの媚びに屈したのだよ。ネメアの獅子の 波打つ剛毛なんぞより、海藻の柔らかい褥(しとね)の方を選んだのに相違あるまい。それだからこそ 哀れなヘラクレスよ、君はトロアスの砂浜に、御しがたい師子吼のような吠え声を、虚しく こだまさせるほかに 術(すべ)がなかったのだよ。

|

日本の詩というのは大体において 定型の抒情詩ですから、古代神話を題材にして 神々のモノローグのような散文詩を書くというのは、我々には どことなく異な感じがします。しかし絵画・彫刻に思いをはせれば、西洋の画家や彫刻家は ミケランジェロやレンブラントをはじめ、常に神話や聖書を題材にして作品を制作してきました。詩人の行為も、それと同じなのでしょう。神話の時代に身を置いて、自分なりの解釈を、絵や 彫刻や 詩に 造形するわけです。上の翻訳は 残念ながら、あまり 詩的な訳になりませんでしたが、それは「散文詩」というものに、私たちが あまり慣れていないせいでもあります。

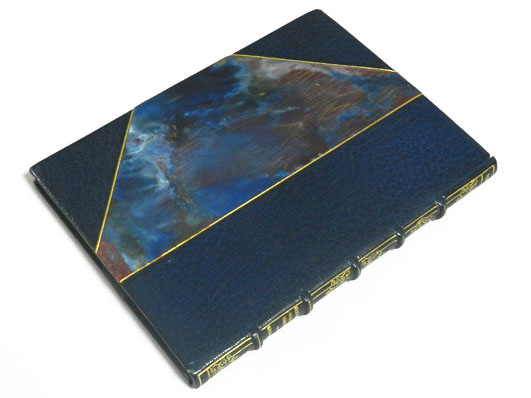

モロッコ革で製本された『古代神話情景集』の裏表紙側。

アンドレ・マルチと銅版画

さて、この散文詩集『古代神話情景集』を、アンドレ・マルチは実に繊細で情趣に富んだ挿絵本としました。そのリアリズムを超えた清楚な画風は、古代の象徴的な神話に みごとに調和しています。19、20世紀の挿絵本の常として、彼の挿絵本にも 裸体の女性がしばしば登場します(さすがに童話的な『青い鳥』には見られませんが)。ところがマルチの絵にはエロティシズムというものが ほとんど感じられません。裸体の女も皆 中性的で、愛欲の器という感じが まるで ないのです。「艶めかしい女」というよりは、「無垢な少女」といった印象を与えます。その一種 はかなげな風情(ふぜい)が、特に日本人の心をとらえるのかもしれません。この『古代神話情景集』では、色のないモノトーンであることが、その性格をいっそう助長しています。「古書の愉しみ」第8回の『七日物語(エプタメロン)』における シェリ・エルアールの肉感的な挿絵とは 好対照をなしています。

このサイトでは、『古代神話情景集』のマルチの絵を 半数以上スキャンして、「前半部の内容」と「後半部の内容」のページに分けて掲載していますので、マルチの画風を とくと ご覧ください。

『古代神話情景集』前半部の内容

『古代神話情景集』前半部の内容

挿絵にはオール・テクスト、ヴィニェット、キュ・ド・ランプの3種類があることを、前回の『二重の愛人』の末尾に示しておきました。『古代神話情景集』では、オール・テクストが最初と最後の2枚、ヴィニェットは 総ての章の冒頭に 23点、そして章末の小さなキュ・ド・ランプは 15点が挿入されています。

銅版画というのは、当然のことながら銅の板にビュランや彫刻刀で線画を刻みます。小さな絵には小さな板を用いるのが経済というものです。ところがこの本では、オール・テクストもヴィニェットもキュ・ド・ランプも、すべて同じ大きさの板(9×13cm)に彫られています。

『古代神話情景集』の銅版画(赤線 筆者)

赤線で囲まれた部分が銅板の大きさで、絵がオール・テクスト(ページ大)でも、

ヴィニェット(章頭挿絵)でも、キュ・ド・ランプ(章末小挿絵)でも、

銅板はすべて同じサイズである。

そしてアンドレ・マルチは、(多くの画家が好むような)絵を本文から独立させるよりも、常に挿絵と本文を組み合わせて、あくまでも 書物としての挿絵本を作ることを好みました。それなので、本書においても、冒頭の口絵(フロンティスピス)以外は すべて、版画と活字本文が 同一ページに組み合わされています。

版画を刷るには、銅板の上に用紙をあてて、その上からバレンで圧力をかけてこすりますから、紙に凹凸ができます。そうすると活字の印刷機にかけるのに不都合が興りますので、どれも 本文を先に印刷して、そのあとで版画を刷ったのでしょう。当然、両面に刷ることはできないので 片面印刷となり、裏(偶数ページ)は すべて白紙になります。そのため この本は 84ページの厚さですが、印刷してあるのは 半分の 42ページだけになります。けれど、どのページにも 版画の挿絵があるので、これは単に「挿絵本」というよりは、マルチの「銅版画集」に近いものとなるのです。

『古代神話情景集』後半部の内容

『古代神話情景集』後半部の内容

機械印刷ではなく オリジナルの版画集ですから、あまり多くの部数は作れません。350部の限定出版ということになりました。版画家が版画を刷ると 番号を振るように、この本にも番号が振られていて、私のものは 293番です。少部数の版画集ですから、仮綴じ本であっても 高価なものとなります。購入する愛書家は 当然 革製本をするであろう ことを前提としていましたので、仮綴じ本の表紙には 絵もなく 著者名も出版社名もない、ただタイトルだけの ごく簡素なものであって、背にはタイトルさえも書かれていませんでした。

私の革製本の本は、背まわりと各コーナーがモロッコ革で、平はマーブル紙です。これを「ハーフ・モロッコ」と呼びます。他の購入者には、背まわりだけ革の「クォーター・モロッコ」にした人もいれば、すべてを革でくるんだ「フル・モロッコ」にした人もいたことでしょう。革の種類も、山羊革であるモロッコ革以外に、仔牛革もあれば シャグラン革もあり、羊革も 豚革もあって、さらに さまざまな色に染められていたことと思います。一冊、一冊、すべての本が異なった装幀というのが、革製本の書物の愉しみだと言えます。

挿絵のない 廉価版

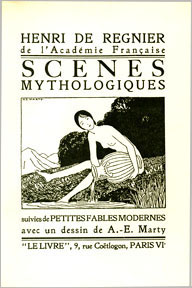

『古代神話情景集』廉価版、フランス装の表紙、1924年

版画版と同じく ル・リーヴル書房から出版された。

表紙にはマルチの絵が印刷されているが、内部に挿絵はない。

『古代神話情景集』を出版したのは ”Le Livre” という出版社です。Le Livre というのは英語にすると The Book で、普通は『聖書』をさします。もとは宗教書の出版社だったのでしょうか。ル・リーヴル書房は、版画集としての『古代神話情景集』が高価なものとなってしまうので、挿絵のない 廉価版も 同時に出版しました。表紙にだけマルチの絵を印刷していて(銅版画ではない)、中は版画版よりも大きな活字で組んで、アンリ・ド・レニエの散文詩集として販売したのです。それでも単なる廉価版ではなく、純シフォン紙に印刷して、初版 1,100部とし、これにも番号をいれました。

挿絵がないので、大きな活字でゆったり組んでも、内容量が少なくなってしまうからか、面白いことに、本文を増補しました。Suivies de Petites Fables Modernes (「今様小話集」を付した)とタイトルにあります。アンリ・ド・レニエが 古代神話から離れて、現代の市井の情景を切りとり、同じような長さの12篇の散文詩を書き加えたのです。したがって、マルチの絵を愛する人は版画集を入手し、レニエの詩を好む人は廉価版を購入したというわけです。

『古代神話情景集』廉価版、フランス装の表紙

ル・リーヴル書房版と同じ 1924年に、ベルナール・グラッセ社から出版された。

ところが奇妙なことに、当時フランスで ガリマール社と張りあった出版社 ベルナール・グラッセ(Bernard Grasset)が、これと同じ内容のものを、しかも同年(1924年)に出版しているのです。こちらは表紙にマルチの絵もなく、純粋な活字本の詩集としました。1928年には第8版が出たと いいますから、むしろグラッセ版の方が 世に多く出回ったようです。これがレニエの意向だったのか、何らか 出版権争いのようなことがあったのか、一切は不明ですが。

版画版にはない「 今様小話集 」の目次

| 24 |

La Belle Matineuse |

麗しきマチヌーズ |

71 |

| 25 |

La Vasque |

泉の水盤 |

75 |

| 26 |

Le Coup de Vent |

一陣の風 |

79 |

| 27 |

L'Oiseau Volage |

移り気な鳥 |

82 |

| 28 |

L'Arc Rouge |

赤い弓 |

87 |

| 29 |

Midi sur l'Eau |

水上の昼 |

89 |

| 30 |

Rose dans la Nuit |

夜の薔薇 |

93 |

| 31 |

L'Ilot |

小島 |

97 |

| 32 |

Sheherazade |

シェヘラザード |

101 |

| 33 |

La Loge |

桟敷席 |

105 |

| 34 |

La Dance |

舞踊 |

109 |

| 34 |

Arlequin ou le Désir |

アルルカン または欲望 |

113 |

全部で12篇から成り、これにも便宜上、章番号を付けておきました。それぞれの長さは、第23章までと同じく 1〜3ページです。どの章にも 挿絵は ありません。

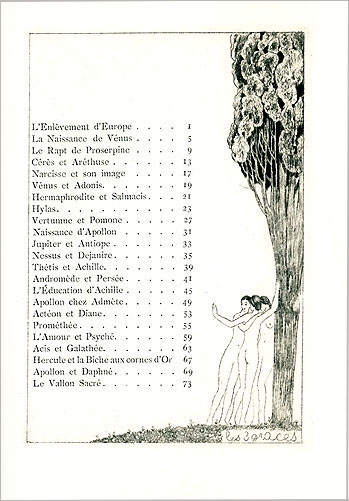

『古代神話情景集』の、本編巻末の 目次(ターブル)

アンドレ・マルチの腐食銅版画(エッチング)9×13cm の中に 活字印刷

『古代神話情景集』の、本編巻末の 目次(ターブル)

アンドレ・マルチの腐食銅版画(エッチング)9×13cm の中に 活字印刷

( 2016 /03/ 01 )

< 本の仕様 >

アンリ・ド・レニエの散文詩集に、アンドレ・エドワール・マルチの銅版画集を併せた。

Poèmes en prose par Henri de Régnier + Eaux-Fortes par André Edouard Marty :

『 古代神話情景集 』 "SCÈNES MYTHOLOGIQUES"(セーヌ・ミトロジック)

Paris : Société d' Édition "Le livre" パリ、ル・リーヴル書房、1924年。

アルジャントゥーユ印刷所、350部 限定出版のうち、オランダ紙 293番。

(同年に、挿絵のない廉価版 1,100部も出版、「今様小話集」を加えた 118ページ)

(ベルナール・グラッセ社からも出版して版を重ねた Bernard Grasset, Paris, 1924)

20cm x 14.5cm x 1.6cm、viii + 84ページ、銅板画 ページ大2葉、

ビニェット 23点、キュ・ド・ランプ 15点。 全ページ銅版画の片面刷。

モロッコ革製本(ハーフ・レザー)、濃紺色、天金、他はアンカット、

平と見返しは 濃紺マーブル紙、境に金線入り、重量:360g。

|