| ラージプートの丘陵城塞 |

神谷武夫

西インドのラージャスターン州にある、チトルガル、クンバルガル、

ジャイサルメル、アンベール、ランタンボル、ガグロン の6つの丘陵城塞を

一括して 2014年に ユネスコ世界遺産の文化遺産に登録

| ラージプートの丘陵城塞 |

神谷武夫

西インドのラージャスターン州にある、チトルガル、クンバルガル、

ジャイサルメル、アンベール、ランタンボル、ガグロン の6つの丘陵城塞を

一括して 2014年に ユネスコ世界遺産の文化遺産に登録

西インドのラージャスターン州およびその周辺には、ラージプートの城塞が多く残っている。その中で、平原や都市から屹立して聳える 丘の上の城塞群が、2014年にユネスコ世界遺産に登録された。その趣旨が今ひとつ分明でなく、むしろ単独に「ジャイサルメルの都市と城塞」あたりが、まず登録されるべきではなかったかとも思う。ともあれ 一括して選ばれたのは、ラージャスターン州にある6ヵ所の丘陵城塞で、チトルガル、クンバルガル、ジャイサルメル、 アンベール、ランタンボル、ガグロンから成る。しかし 私はランタンボルとガグロンは未訪で、写真も撮影していないので、ここに紹介することができない。そこで、むしろその2件よりも有名でありながら 選に入っていない ジョードプル と グヮーリオル(これのみ マディヤ・プラデシュ州)の城塞を <参考> として加えることにした。ただ、単独でもユネスコ世界遺産となりうるサイトを、6ヵ所も詳しく紹介しているわけにはいかないので、城郭に的をしぼって、その概要を示すにとどめた。記述は『インド建築案内』からの転用を主とするが、これだけの数の城郭を一瞥すれば、「丘陵城塞」のイメージは よくつかめることと思う。

まずラージプートの概念を知らなければならない。西インドは、北のラージャスターン州と 南のグジャラート州からなるが、ラージャスターンとは、「ラージプートの国」を意味する。5世紀以降、中央アジアから進出して来た種族と、西インドの土着の民とが融合して、尚武の氏族が形成された。彼らはヒンドゥ化して、古代クシャトリヤ(王侯・武士階級)の子孫と称し、西インド各地に 王国を打ち立てた。彼らをラージプートと総称するが、なかには中部インドにまで進出して、カジュラーホに素晴らしい寺院群を残す チャンデッラ王朝のような種族もあった。しかし『千一夜物語』風のインドのイメージを最もよく見せてくれるのは、ラージャスターン地方における ラージプート諸族の、乾燥した文化である。

海に面さず、河川にも乏しいラージャスターン州は、乾燥した大地の上に土着の文化と西方の文化が融合した 魅力的な風土を見せてくれる。ラージャスターンとは〈王者の国〉を意味するが、インド独立前は〈ラージプートの国〉を意味する「ラージプターナ」と呼ばれた。ラージプート諸侯は 互いに覇権争いを続け、西方からイスラーム軍が侵入をくり返すようになっても、インド防衛のための ラージプート統一国家を打ち立てることは、ついになかった。 古来ラージャスターン地方は、たえず西方から侵略を受け、互いに抗争もして、近世に至るまで戦乱が絶えなかったから、古代の建築遺構は ほとんど残っていず、中世の寺院も 多くが破壊されてしまった。諸国の居城も 防衛のために山上に築かれることが多く、領主の宮廷地区や城内町を含む 城塞(シタデル)を形成した。堅固な城壁や城門が軍事建築を発展させ、時にはクンバルガルやジャイサルメルのように、櫓が連なるユニークな造形を生み出した。騎馬戦争の時代から銃撃戦の時代へと推移するにつれて、櫓は砲台を備えるようになるが、いずれにしても 空爆戦以前の、古典的な城郭建築である。 ムガル朝の城塞は、アーグラにせよ デリーにせよ、ファテプル・シークリーにせよ ラホールにせよ、いずれも平地に造営されているのに対し、ラージプート諸侯は、ムガル朝との戦いのためにも 丘上に城塞を造営することが多かった(もちろん ウダイプルやビーカーネルのような平城もあるが)。しかしラージプート諸侯がムガル朝に臣従し、強大なムガル朝の支配のもとに比較的平和な時代がもたらされるにつれ、アンベールの山城のサワイ・ジャイ・シング2世が下界のジャイプルに計画都市を作って、居城を移したように、丘陵都市の諸侯も 城下町に新宮殿をつくるようになり、その設計を英国の建築家に依頼するようにもなるが、それらはまた 別の世界遺産として扱われることだろう。 ( 2015 /10/ 03 )

西インド、ラージャスターン地方、ジャイプルの南約250km

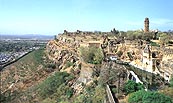

チトルガル(チットールともいう)には、平地から150mほどの高さに聳える細長い丘がある。幅が1km、長さは5kmに及び、切り立った崖で守られたこの丘が、かつて難攻不落とうたわれたメーワール王国の都城である。しかしながら14世紀からの3次にわたるイスラーム軍の攻略に遭い、最後のラーナ・クンバ王の時にアクバルの軍隊との壮絶な戦闘の後、ついに1567年に陥落した。そのつど数千の婦女子が、辱めを受ける前に火中に身を投じたという。以後メーワール王国の首都はウダイプルに移され、この都城は廃墟となってしまった。   チトルガルの城塞 城塞に登る斜路には7つの門が継起し、最後の ラーム門(ポル)で城内にはいる。門は城内の宮殿と同じく、アーチを用いずに 伝統的な持ち出し構造で造られている。最も古く大規模な宮殿は15世紀の ラーナ・クンバ王が造営したもので、約150m×150mの L字型に連なる。空間構成は変化に富んでいて、すべてがプラスターで仕上げられていた当時の華麗な姿を 偲ばせる。城塞の北端には16世紀の ラトナ・シングの宮殿があり、タンクと組み合わせられた 魅力的な姿を見せている。ウダイプルの都をつくることになるウダイ・シングは ここに住んでいたという。南端にも タンクに面して建つパドミニ宮殿があり、湖中には19世紀の館が建てられている。城塞の中央部には、1930年にウダイプルのファテーフ・シングによって建てられた宮殿があり、現在は チトルガルの出土品の博物館となっている。

西インド、ラージャスターン地方、ジャイプルの南西 約300km

ラージプートの山城で最も印象の深い城壁を備えるのは、クンバルガルの城塞である。海抜が1,000mを超える山奥であるが、起伏に富んだ広大な土地を堅固な城壁が囲んで延々と連なる。かつてはここにメーワール王国の町があり、チトルガルに次いで2番目に重要な城塞であった。今では住居は失われてしまったが、ヒンドゥとジャイナの寺院群が散在し、その数は365を数えたという。一番高い丘の上には19世紀のバダル・マハル(雲の宮殿)が聳えていて、そこに至るつづら折りの斜路にはいくつもの門が防備を固めている。宮殿はイスラーム風だが、ここからの眺望は素晴らしい。この地の起源は2世紀のジャイナ教徒の城に遡るが、15世紀にラージプートのクンバ王が偉大な城壁を造営したことから、その名をとってクンバルガルとよばれる。城壁は4mくらいの幅広い巡警路になっていて、砲台を兼ねる半円形の櫓は構造的にバットレスの役割をはたしている。   クンバルガルの城塞

西インド、ラージャスターン地方、ジャイプルの北11km

ジャイプルから北へ11kmの山間に かつてのドゥンダル王国の山城が聳え、山の中腹に宮殿、その下に町がある。1727年にジャイプルへ遷都される以前は、ここがカッチャワ・ラージプート族の首都であった。宮殿群は長大なエリアを囲みとり、イスラームとラージプートの混合様式で建てられている。北側から一列に4つの中庭が継起するが、ガネシャ門に続く3番目の中庭は アルハンブラ宮殿にも似た、イスラームの楽園のような庭園となっている。その正面のジャイ・マンディル殿はジャイ・シング王の建設(1639)で、象嵌細工と鏡細工によるインテリアがかつての華やかな宮廷生活を伝えている。

アンベール(アメール)の城塞 ラージャスターン州の州都であるジャイプルは、18世紀の計画都市であった。アンベールの山城に拠っていたマハーラージャのサワイ・ジャイ・シング2世は、1727年に11km南の平地に新都市を築き、その名をとってジャイプルと名付けたのである。町は約800m角の正方形を9区画並べて、中央部を宮廷地区とした。そこには宮殿ばかりでなく、ユニークなジャンタル・マンタル(天文観測所)もある。碁盤目状の道路網からなる整然とした都市は、200年後の近代都市計画を髣髴とさせよう。町を構成する多くの建物がピンク色に塗装されているので、ピンク・シティの異名をとるが、現在は南側に新市街が発展し、州都としての活気を呈している。

西インド、ラ-ジャスタ-ン地方、ジャイプルの西 約480km

広大なタール砂漠の中央に取り残された 中世の砂漠都市ジャイサルメル は、ラージプートの文化を古い姿のまま伝えてくれる。町のすべての建物は地面の色と同じ黄砂岩で建てられ、しかもそのファサードが華麗に彫刻されているので、太陽の光に輝く「黄金の都市」と形容される。もともとはバッティ・ラージプート族のラーオ・ジャイサル王が、1156年にここの丘の上に 城郭都市 を築いたのだった。以後800年にわたって、砂漠という地の利と、難攻不落の城塞とで、しだいに発展していった。ラージプート諸族の間では戦争が続いたために、インドと西方を結ぶ東西貿易にとっては、タール砂漠が比較的安全な通商路となる。ジャイサルメルは ラクダの隊商の中継地として、シリア砂漠のパルミュラの町のように 多額の通行税で栄え、王族はヒンドゥであったが、ジャイナ商人が活躍して華麗な町を造り上げたのである。しかし英領時代になって海洋貿易が発展すると 砂漠の通商路はさびれ、さらに独立時にパキスタンとの間が国境で閉ざされて、町は忘れ去られてしまった。   ジャイサルメルの城塞

平地から76mの高さに聳える トリクータの丘に建設された城郭は、市民が住む城内町をも組み込んだ「城塞(シタデル)」である。城壁は高低二重に造られ、半円形の櫓が100近くも立ち並んで、実に印象的な姿となっている。その多くは17世紀に砲台を設けるために建設され、櫓の内部は衛兵の住居や武器庫として用いられた。

西インド、ラージャスターン地方、ジャイプルの東南南 約110km

私は未訪で 写真撮影もしていないので、"The Forts of India" by Virginia Fass, 1986 から 写真を一枚転載しておくにとどめる。

西インド、ラージャスターン地方、ジャイプルの南約250km

これも未訪なので、写真撮影もしていない。 "The Monuments of India" にも記載がなく、ほとんど情報がない。Google Maps から 写真一葉を借用して転載するにとどめる。

JODHPUR FORT

西インド、ラージャスターン地方、ジャイプルの西南西 約270km

西インドの典型的な城下町で、この町の西側からパキスタン国境まで、広大なタール砂漠が広がっている。かつてのマールワール国の首都であり、その歴史はラージプートのラトール族が建国した13世紀まで遡るが、現在の町は1459年に ラーオ・ジョーダによって開かれたので、その名をとって ジョードプルと呼ばれる。東西交易の要の町として栄え、この王家からの分家が、ビーカーネルや ポカラン、バールメルなどの王国をつくった。今ではジャイプルに次いで、ラージャスターン州第2の都会である。   メヘランガル城 平地の街並みを睥睨して120mの高さにそそり立つ岩山の上の城郭は、西インドの数あるラージプートの城郭のなかでも、とりわけ印象的である。本来は町を眺めながら歩いて登るべきなのだが、今は車で たちまち城の入り口に達する。堅固な防備の7つの門を通り抜けると、城内には数多くの宮殿が 中庭群を囲みながら連なっている。全体の規模や構成も、隅が垂れたベンガル風の屋根のデザインを基調にしていることも、ビーカーネルの宮殿と よく似ている。イスラーム建築の影響を受けているが、ムガル宮殿が 独立した建物を幾何学的に配列するのに対し、ラージプート宮殿は 全体を一続きの建物にしてしまうところに 違いがある。その中では モティ・マハル(真珠の館、16世紀)、フール・マハル(花の館、18世紀)、タハト・ヴィラス(19世紀)などの諸室が代表である。

GWALIOR FORT

西インド、マディヤ・プラデシュ州、ジャイプルの東南東 約250km

1,000年の歴史をもつグヮーリオルは、マディヤ・プラデシュ州の一番北にある大きな町で、アーグラからわずか120kmの距離である。もともとはヒンドゥの王国であったが、1232年にスルタン・イレトゥミシュに征服されてイスラーム化した。1486年にはラージプートのトマール族のマーン・シングが奪回して現在の城郭を築くが、1516年にはデリーのローディー朝の手に落ち、さらにムガル朝の支配を受け、1754年にはマラータ王国に奪われる。1804年には東インド会社に支配されたが、英領時代にもグヮーリオル藩王国として存続した。こうした紆余曲折の歴史を経ているので、その建築も複合的なものであって、さまざまな宗教や時代が混交した多くの遺産をかかえている。   グヮ-リオルの城塞

ヒンドゥ王国の城郭宮殿で最も魅力的なのは、マーン・シングが造営したマーン・マンディルであろう。「マンディル」という言葉は普通は寺院をさすが、このように宮殿などの大きな建物にも用いられる。丘のふもとのヒンドラー門をくぐると、町を見下ろす坂道がゆるやかにカーブしながら続き、その上に長さ120mを超える城郭がそそり立ち、バットレスを兼ねた円形の櫓がリズムを与えている。坂道を折り返すと 堂々たるハーティ・ポル(象門)があり、これが城内への入口となる。ここから左へ道をとれば寺院群の方へ行くが、宮殿群は右側に連なる。

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|