| 中央アジアのイスラーム建築 |

(ウズベキスタン共和国の建築)

神谷武夫

| 中央アジアのイスラーム建築 |

(ウズベキスタン共和国の建築)

神谷武夫

|

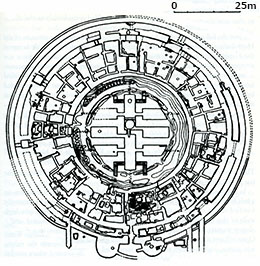

ウルゲンチの北東 N.E. of URGENCH コイ・クリルガン・カラ Koy-Krylgan-Kala, 4th c. BCE -1st c. CE かつてはアラル海に注いでいた大河 アム川の下流域を ホラズム地方といい、このウズベキスタン側が 1992年に ウズベキスタン内の「カラカルパクスタン自治共和国」となった。紀元前にこの地に栄えた文化は 古代ホラズム文化と呼ばれ、数百の「カラ」の遺構が見られる。カラというのは「城砦」の意で、コイ・クリルガン・カラは 濠で囲まれた内城と外城が二重の円形になっている。のちのバグダードの円形都市を思い起こさせるが、中央アジアでは、円形に計画された町や城砦が 多くあったという。内城の直径は42m、外城は87m。

コイ・クリルガン・カラの発掘平面図

ウルゲンチの北東 50kmほどにある、日干しレンガ造の城郭跡。クシャーン朝時代のもので、短命の城郭だったらしい。全体は約 500m × 300mの台形で、城壁に囲まれていた。塔と回廊は焼成レンガで造られていた。3本の塔をもつ宮殿は3階建てで、壁画や彫像で飾られていたという。3世紀から5世紀の大量のコインが発掘されている。6世紀に灌漑設備が破壊されて放棄されたらしい。発掘された彫刻や壁画断片がヌクスの博物館に収蔵されている。 テルメズ TERMEZ ファヤズ・テペ仏教遺跡 Fayaz-Tepe, 2nd-4th c. ファヤズ・テペの復元図(from a website)と、ブッダ像

イスラーム以前の中央アジアは 仏教が支配的であったが、ウズベキスタンでは 最南端のスルハンダリヤ州にのみ 仏教文化の遺址が見られる。州都テルメズ近郊のファヤズ・テペ 仏教遺跡は2~3世紀のクシャーン朝時代のもので、ファヤズとは、ここを発掘した学者の名前である。かつて日干しレンガ造の仏教寺院(ストゥーパと僧院)があり、ここから保存のよいブッダ像が発掘された。現在はタシケントのウズベキスタン歴史博物館に展示されている。 アフラシアブ AFRASIYAB アフラシアブ城砦の壁画 Fort of Afrasiyab, 7th c.

アフラシアブは かつて「マラカンダ」という名の古都で、紀元前6世紀に形成されたと言われる。のちにサマルカンドという名に変化するが、ここを中心とするソグド地方には、イラン系のソグド人による文化が栄えた。主たる宗教はゾロアスター教だったという。都市は紀元前4世紀にアレクサンドロス大王によって破壊され、712年にはアラブ帝国に征服されてイスラーム化した。1220年には チンギス・カンが率いるモンゴル帝国軍によって徹底的に破壊された。現在のサマルカンド市の東北部にアフラシアブの丘があり、そこに ごくわずかの遺跡が残る。丘のふもとのアフラシアブ博物館には、かつてのワルフマン宮殿の7世紀のフレスコ壁画が保存されている。サマルカンドの都として再生するのは、14世紀のティムールの時代である。 マー・ワラー・アンナフル(アム川の北側)とホラーサーン地方を制した イラン系のサーマーン朝は ブハラを都として、8世紀前半にイスラーム化してイラン文化を復興させた。アラビア文字を使ったペルシア語を形成し、ペルシアの最初期のイスラーム建築を発展させたが、建築作品の大半は失われてしまった。わずかに「サーマーン朝の廟」のみが残って、小規模ながら 完全な 初期イスラーム聖廟の姿を今に伝えている。

サーマーン朝の廟

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

トルコ系のカラハン朝は 999年にブハラを占領して、イラン系のサーマーン朝を滅ぼし、チュルク族で最初にイスラーム化した王朝となった。『中国のイスラーム建築』のサイトの「07 アトシュ(阿図什)」の項に書いたように、カラハン朝の第3代ハーンであったスルタン・サトゥケ・ボゲラ・ハーンは、10世紀に庇護を求めてきた サーマーン朝の王族 マンスール・ブン・ナスルによって教化され、トルコ族として初めて イスラーム教に改宗し、これをカラハン朝の国教にした。彼が 12歳で改宗したのも、955年に没したのも アトシュであり、彼の廟は、該サイトの「蘇里唐 麻扎(スーリタン・マーザー)」を参照。他にカラハン朝の建築作品としては、ブハラのナマーズガー、カラーン・ミナレット、そしてクルグズスタンのウズゲンに 12世紀の君主の廟群やミナレットがある。

ナマーズガー(イードガー)

ナマーズガーとはペルシア語で礼拝場所の意味だが、アラビア語のイードガーと同義に用いられることが多い。イスラームの 年に2度の大祭(イード)において、都市民全員が集団礼拝をする野天のモスクで、建物ではなく、キブラ壁とミフラーブだけが必須で、ミナレットや周囲を囲む塀が作られることもある。ブハラのナマーズガーは カラハン朝の 1119/20年に 38メートルの長さのキブラ壁が設けられ、ミフラーブにはレンガの幾何学装飾が残る。モンゴル時代に彩釉タイルで装飾され、シャイバーン朝の16世紀には ミフラーブの前面にイーワーン状のアーケードが建てられて 独立建物風になった。 ブハラの町の歴史は 紀元 1世紀に遡るらしいが、現在の都市の骨格は8世紀にイスラーム化してから作られた。集団礼拝のためのる金曜モスクは、木造から始まって 何度も建設が繰り返され、現在の敷地に建てられたのは 794年のことである。これをタジク語でカラーン・モスク(大モスク)と呼ぶが、カラーンというのは 偉大という意味であって、巨大という意味ではない。1127年にはカラハン朝のルスラン・ハーンによって大々的に建て直されたが、これは 100年後に、ミナレットを除いて、チンギス・カンによって破壊されてしまった。現存するカラーン・モスクは、16世紀になって シャイバーン朝のシャイバーニー・ハーンによって 1514年に再建されたものである。近年すっかり修復されて、装飾過多でない 美しい姿を見せている。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

カラーン・モスク(大モスク)の脇に、カラハン朝のルスラン・ハーンによってカラーン・ミナレットが建てられたのは 1127年のことであった。モスクは 100年後にチンギス・カンによって破壊されてしまったが、なぜか、高さ47メートルのミナレットだけは 破壊を免れ、今もなお レンガ造の、古拙でありながら 優美な姿を見せている。壁面のレンガ積みによる幾何学装飾は、ずっと後のトルファン(中国)の「蘇公塔」と並び称される見事なものである。モスクに付属するというよりは、前面広場に独立して立っている印象で、モスクの屋上からブリッジで結ばれている。

ブハラの現存最古のモスクは 10世紀の創建だが、1936年に発掘されるまで長く地面下に埋もれていたので「穴の中」を意味する マゴキ・アッタリと呼ばれている。現在も1階の床は、周囲の地面より5メートルぐらい下にあり、その 古ファサードは カラハン朝の12世紀の作品。このモスクの下に、アラブによって破壊された5世紀のゾロアスター教の寺院址が発見され、さらにその下にはクシャーン朝の仏教寺院があったという。上の道路面のピシュタークは、シャイバーン朝の 1547年の建設。 旧約聖書の預言者ヨブがここに泉を湧き出させたという伝説から、「ヨブの泉」と呼ばれている。12世紀に泉の上に円錐形の屋根が クニア・ウルゲンチ(トルクメニタン)からの工匠によって架けられ、14世紀から16世紀にかけてドーム屋根の増築を繰り返して現存建物になった。すべてレンガ造で、奥壁上部に 古い碑銘板が残る。

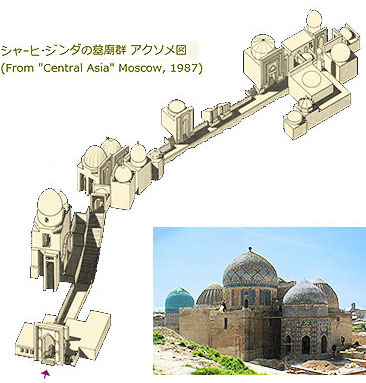

墓廟群 Tombs in Shah-i-Zinda, 1370 -1405 ウズベキスタで最大の巡礼地である シャーヒ・ジンダとは「生ける王」の意で、この地に最初にイスラームを伝えた、預言者ムハンマドの従弟の クサム・ブン・アッバースについての伝説に由来する名で、ここの奥の方にあるのが彼の廟とされる。シャーヒ・ジンダは 今はサマルカンドの北東の郊外になり、「死者の通り」と称する細い道に沿って、ティムールにゆかりのある人たちの 約 20の廟が建ち並んでいる。多くは彩釉タイルで華やかに飾られている。私の訪問時には足場が掛けられて 大々的な修復工事が行われていたので、あまり多くの写真を撮ることができなかった。

シャーヒ・ジンダで 最も初期に建てられた廟のひとつで、また最も緻密に飾られた廟である。シャーディ・ムルク・アカはティムールの姪で、1372年に 24歳で死んだという。

スルタンの母の廟とも、ウルジョイオイーム廟とも言われる トゥイン・ドームの廟と、クサム・ブン・アッバースの廟に隣接するモスクのミフラーブ。どちらも15世紀。

シャフリサブスとは、ペルシア語で「緑の都」の意。サマルカンドの南約80km、海抜622mで、ティムールが1336年に生誕した地。現在は人口約53,000人の小都市である。古代にはアケメネス朝がアレクサンドロス大王に滅ぼされた地でもある。イスラーム以前にはソグド人の都市だった。ティムールはペルシアを征服すると、ホラズム地方の学者、建築家、職人たちを家族ごとシャフリサブスに移住させ、ここに巨大なアク・サライ宮殿の建設を始めた。彼は故郷でもあるこの地をティムール帝国の首都にするつもりであったが、立地条件の悪さから夏の首都にするにとどめ、国の首都としてはサマルカンドの地を選んだのだった。

「白い宮殿」を意味する アクサライ(オクサロイ)宮殿は 1380年に着工し、ティムール没後の 1405年に竣工した、アミール・ティムールの巨大な夏の宮殿であった。白い宮殿と呼ばれているが、実際には金と青のタイルで豪華絢爛に飾られていたという。16世紀の初めにティムール朝を倒したシャイバーン朝のシャイバーニー・ハーンがこの宮殿をも徹底的に破壊したので、現在は 入口をなすピシュタークの下部しか残存していない(大アーチは崩壊)。

ティムールの寵愛した夭折の王子、ジャハーンギールの廟であるが、巨大さのために建設に長年月がかかり、タイルの仕上げにまで至らなかった。そのために地味な印象で、あまり人気がないようだ。ここの一群の建物はダルッシアダート(Darussiadat 権力の座)とも呼ばれている。1963年に この地下にテイムール自身の石棺が発見されたが、彼の願いとは異なって、急逝したティムールは サマルカンドのグーリ・アミールに葬られたのだった。

ティムール朝の第4代君主 ウルグ・ベクによって 1437年に建てられた 金曜モスク (Juma Masjid)。コク・グンバドとは青いドームの意で、向かい合う双子ドームの シャムセッディーン・クラール廟 (1374) と グンバズィ・サイーダン廟 (1438) ともども、青いタイルで葺かれたドーム屋根を戴いている。これら一群の建物をダルッティラヴァート(Daruttilavat 瞑想の家)と呼ぶこともある。名称のもととなった ウルグ・ベクのマドラサは失われた。

バーザールのチャルス(チャハール・スークの略で、四つのバーザールの意)。シャイバーン朝のウズベクによって建てられた 16世紀の屋根付きマーケットの再建。かつては2本の商店街の交差点だったのだろう。今は観光客向けの市場になっている。

ウズベキスタンでは一つの都市に いくつもの金曜モスクがあることが珍しくなく、シャフリサブスでは 60以上あるモスクの内、3つが金曜モスクである。これはその一つで、古いが建設年不詳。小型のレンガ造の単室を木造のアーケードが囲む典型をなす。

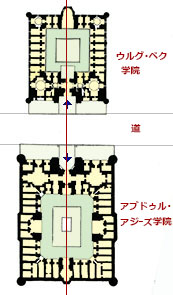

ウルグ・ベク (Ulugh Bek, 1394-1449) は ティムール朝の第4代君主(位 1447-49)で、優れた科学者でもあった。名高いウルグ・ベク学院(マドラサ)は、サマルカンドのレギスターン広場の同名のもの (1420) よりも早い 1417年に建てられ、その2世紀以上あとの 1652年には アストラハン朝のアブドゥル・アジーズ・ハーン学院が、その真向かいに 軸線を通して建立された。コシュ・マドラサの一つで、どちらも ピシュターク(門)、水盤のある中庭、周囲の寮室 という定型的なペルシア型マドラサの構成をしてる。

ウルグ・ベク学院と アブドゥル・アジーズ学院の平面図

サマルカンドはウズベキスタンの首都ではなく、人口約50万の中都市にすぎないが、中央アジアの都市としては 世界的に最もよく知られた古都である。日本では特にシルクロードの中核都市として名高いが、その歴史としては紀元前のマラカンダに遡るものの、ティムールが14世紀にその帝国中(特にイラン)から建築家や芸術家、学者を集めて世界に冠たる美しく文化的で学術的な首都として建設した都市なので、古代の建築や遺跡に富んでいるわけではない。中世のティムール朝の建築も ソ連時代には打ち棄てられ荒廃した。それがソ連崩壊後の20世紀末に、 新生ウズベキスタン共和国は サマルカンドやブハラやヒヴァの古建築を すべて完璧に(過剰に)修復、再建し、新築のように飾り立てたので、ティムール時代の再現のような有様となった。

アミールとは総督を意味したが、ティムールがチンギス・カンの直系ではないことから 終生 ハーンではなくアミールを名乗ったので、アミールはティムールを指す語となった。したがってグーリ・アミールとは「王の墓」、「ティムールの墓」の意で、本来は ティムールが 愛する孫のムハンマド・スルタンのために建設した廟であったが、遠征中の 1405年に急逝したティムール自身も ここに葬られて「ティムール廟」となった。

(From "Samarkand, Bukhara, Khiva", 2001, Flammarion) 金を基調とするインテリアは豪華絢爛。

ティムール朝の第4代君主であるウルグ・ベクは天文学者でもあって、サマルカンドに大規模な天文台を造らせ、その観測結果をもとに『ウルグ・ベクの天文表』を編纂した。当時のイスラーム天文学は ヨーロッパよりもずっと進んでいたので、それはヨーロッパにも伝えられて研究された。ただ 王位をめぐって息子との戦争で謀殺されたあと、その観測器の多くは破壊され、またイスラーム世界でウルグ・ベクのあとを継ぐ者もいなかった。地下部分が発掘されて保存され、建物の上部構造も 図面上で推定復原されている。イル・ハーン朝の初代君主 フラグ・ハーンによる マラガ天文台、インドのジャイプルにおけるジャイ・シングの天文台(ジャンタル・マンタル)と並ぶ イスラームの天文観測所の代表作である。

イシュラト・ハナとは「歓びの館」の意だが、ティムールの曽孫のアブー・サイードの妻が 娘の墓所として建てた。ティムール一族の女たちだけの廟として用いられた。レンガ造の建物は半壊し、彩釉タイルやステンドグラスは失われ、ほとんどレンガの躯体だけが残る。地下のクリプトに ティムール家の23人の子女の墓があった。

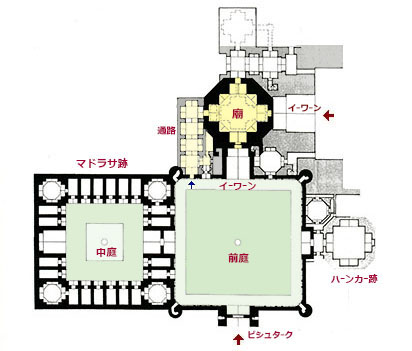

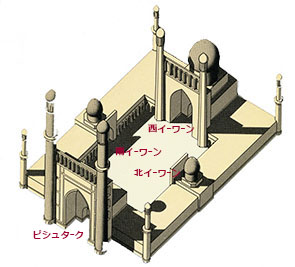

ビービー・ハニムとは、インドのタージ・マハルが ムムターズ・マハルの愛称であるように、ティムールの愛妃であるサラーイ・ムルク・ハニムの愛称である。ティムールがインド遠征後、インド建築の向こうを張って、最大・最美の金曜モスクを意図して建設を始めた。1405年に竣工したが 短期間の突貫工事であったために、まもなくタイルの崩落、ミナレットの崩壊等が始まり、17世紀には レギスターン広場のティッラ・カーリー学院のほうが 金曜モスクとして用いられるようになった。1897年には大地震によって甚大な被害を受けたが、ソ連時代および独立後に大々的に修復され、現在は新築のような姿を見せている。平面の規模は 109×167メートルで、ブハラのカラーン・モスクと ほぼ同規模であり、どちらも「ペルシア型」の四イーワーン・モスクである。

ビービー・ハニムの大モスクとタシケント通りを隔てた 向かいに建つ。廃墟になっていたのが、ウズベキスタン独立後に 上半分が再建された。かつては大きなマドラサがあったが、1740年にペルシアンのナーディル・シャー軍の侵攻によって破壊された。

イスラーム世界で最も名高い広場といえば、第一がイスファハーンの「王の広場(現 イマームの広場)」で、第二が このレギスターン広場であろう。ティムールの時代にはバーザールであったが、孫のウルグ・ベクの時代から 次第に大マドラサが建てられて、広場を形成していった。コシュ・マドラサの技法でレギスターン広場を囲む三つの大マドラサは、ウルグ・ベク学院(1420)、シル・ドール学院(1636)、そしてティッラ・カーリー学院(1660)である。

● 詳しくは「イスラーム建築の名作」のサイトの

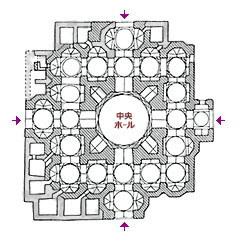

レギスターン広場の近くにある かつての交差路バーザールで、八角形プランの中央ホールにドーム屋根が架かる。チャルスの語源は「交差路」を意味するペルシア語。15世紀の創建で、18世紀に再建された。帽子の市場だったというが、現在は美術のギャラリーに転用されている。

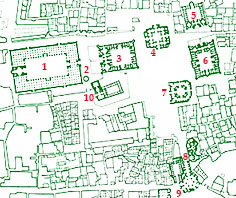

バラク・ハーン学院と カファリ・シャーシ廟 ウズベキスタンの首都タシケントとは「石の町」という意味で、紀元前後からの歴史をもつが、破壊と復興を繰り返し、1966年には大地震で市内の建物の2/3が倒壊するという被害を受けた。直ちに再建されて近代的都市となったが、見るべき古建築は多くない。それでも16世紀の建立とされるモスクやマドラサ、廟などが北の旧市街に散在している。

バラク・ハーン学院は1532年の竣工で、ここが中央アジアにおけるイスラーム学の中心的役割を担った。この北側に10世紀の神学者で詩人のカファル・シャーシ廟がある。多くのイスラーム法の本の著者。バグダードで有名なアル・タバリーの教えを受けた。シャーフィイー学派 の碩学となり、ボストン大学やトロント大学の教授ともなった。

メイン・ストリートに面して建ち、タシケントの古建築を代表するのが クカルダシュ学院である。隣には金曜モスクがある。シャイバーニー朝の

1570年頃に建設された。レンガ造で、中庭の周囲に学生たちの個室が並ぶ。ピシュタークは高さ20mで、翼壁の両端にミナレットが立つ。18世紀にキャラバンサライに転用され、そのあと城塞として用いられた。独立後の1950年代に大々的に修復され、1966年の地震には生き残った。 ブハラ BUKHARA

ブハラを首都としてシャイバーン朝が打ち建てたブハラ・ハーン国は、ジャーン朝とマンギト朝に受け継がれ、ロシア革命まで4世紀近く続いた。前2者はチンギス・カンの血を引くウズベク王朝だった。見るべき建築遺産は、もっぱらブハラの都にある。

コシュ・マドラサの 最もシンボリックな作例で、カラーン・モスクと同一軸線上に向かい合って建つ。シャイバーン朝のウバイドゥッラー・ハーンが建設した大規模なマドラサで、中央アジア一帯から留学生が来たという。ほとんどのモスクやマドラサでは ピシュタークの後ろにドームが隠れてしまうのに、ここではピシュタークの両側に青いドーム屋根が塔状に並び立つのが 非常に印象的である。

これも コシュ・マドラサの一つで、モダーリ・ハーン学院とアブドゥッラー・ハーン学院が 同一軸線上に向かい合う。モダーリ・ハーンとは「ハーンの母」の意で、シャイバーン朝のアブドゥッラー・ハーン (1557-97) が1567年に建て、アブドゥッラー・ハーン学院は1590年に竣工させた。どちらも近年 見事に修復された。コシュ・マドラサではあるのだが、完全に対称的な姿をしているのは 道路に面したファサードだけであって、モダーリ・ハーン学院はその奥で軸線が南に傾いている。敷地形状の制約かと思ったら、モダーリ・ハーンの方が先に建てられているのだから、不思議というほかない。

ガウクシャン・ハウズ複合体は、1562年から1579年にかけて順次 建設されていった。ガウクシャン・ハウズ(池)のある広場に面して、ガウクシャン・モスク、ガウクシャン学院、ミール・ハイダル・バラ学院、ミナレット、水路があるが、あまり明瞭な軸線は通っていないので、アンサンブルとしては やや散漫な印象を与える。 カーディリー教団と並ぶ有力なスーフィー教団の、ナクシュバンディー教団の開祖であり、ブハラの守護聖人とも見做されている バハー・ウッディーン・ムハンマド・ナクシュバンド (1318-89) の廟が、生地であるカスレ・アーリファーン(ブハラの東 12km)に建てられたのは 14世紀末だが、次第に敷地と施設が拡大した。ソ連時代には さびれていたが、独立後の2003年から2013年にかけて大々的に再建され、中央アジア各地からの巡礼者が絶えない。広大な境内に 廟、二つの古モスク、16世紀のハーンカー、ミナレット、ハウズ(池)、マドラサ、女性用モスクと 多くの施設が建ち並んでいる。

チャールバクルとは「バクル家の4人」の意で、970年に 初代正統ハリーファ(カリフ)のアブー・バクルとその3人の兄弟が ここに葬られたという伝説から 聖地となった。ブハラの西7kmのスミタン Sumitan 村。現在のモスクや廟やマドラサの施設群は、シャイバーニー朝のムハンマドによって 16世紀に建設された。このページの冒頭の緑のドームは、チャールバクルのハーンカーのもの。

(From "Bukhara, The Eastern Dome of Islam", 2004, Axel Menges)

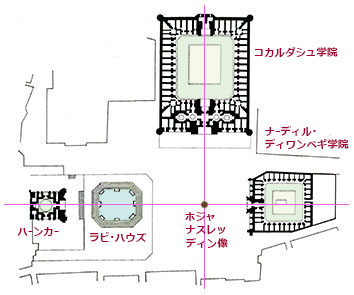

ハウズとは インドの階段池のような、市民への給水施設で、そのまわりに公共建物群が配されて トルコのキュリエのようになることがある。ラビ・ハウズでは 周囲にコシュ・マドラサの手法で軸線を通して大規模なコカルダシュ学院、中規模のナーディル・ディワンベギ学院、小規模なハーンカーを向かい合わせ、それらに囲まれた広場にホジャ・ナスレッディンの像が設置された。全体が一気に建てられたわけではない。同様のサマルカンドのレギスターン広場ほどモニュメンタルではなく、樹木もあって、親しみ深い公園のような場所になっている。ナーディル・デワンベギ学院のイーワーンには 生き物の絵(鳳凰のような鳥)が モザイクで描かれている。

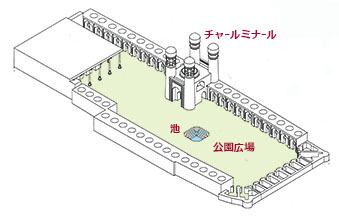

ラビ・ハウズ・アンサンブル平面図

(From "Bukhara, The Eastern Dome of Islam")

タキ・ザルガランは 大規模な宝石商の市場だった。 大ドームの中央ホールだけでなく、広いブロック全体が 小ドーム屋根群とともに保存されている 稀有な例である。内部は今の地下街のように賑わっていたことだろうが、大ドームの胴部には 換気用の窓がある。

タキ Covered Bzaar も ティム Shopping Arcade も 屋根付きのバーザールであったが、主に タキはチャルスのように交差路の施設を、ティムは独立建物をさしたらしい。

(7) (7)

アルクの門楼の向かい側の バラ・ハウズという池に面しているので バラ・ハウズ・モスクと呼ばれ、中庭型ではない単室型とはいえ、壮大なアイヴァーンを前面に見せ、独立型の愛らしいミナレットを立てている。王の専用だったというが、城内に ミナレットのない金曜モスクがあり、城外に ミナレット付きの王室モスクがあるというのは、やや奇妙。

チャール・ミナールとは、4本のミナレットの意。裕福なトルクメン商人が寄進したマドラサの門楼(ダルワーザ・ハーナ)。マドラサ自体は 今は無く、門楼だけが残った。類のない特異な姿が人気を呼んでいるが、ミナレットは飾りのためであって、ここにムアッジンが登ったわけではない。  チャール・ミナール公園 アクソメ図 (From "Bukhara, The Eastern Dome of Islam", 2004, Edition Axel Menges

マンギト朝の最後のアミール、アリム・ハーンが完成させた 20世紀のマドラだが、着工したのは 18世紀のことらしく、ハンマーム(浴場)と組み合わせられている。1929年以来、児童図書館として用いられている。 ヒヴァ KHIVA

ヒヴァ・ハーン国は、当初は チンギス・カンの血を引くウズベク王朝で、ウルゲンチ(現トルクメニスタンの クフナ・ウルゲンチ)を首都としたが、アム川の流域変更による水不足で衰退したために 16世紀末に ヒヴァに遷都した。したがってヒヴァはブハラやサマルカンドに比べて新しいので、近世の都市構造をよく残している。

中央・西アジアの都市の発展形態は、初期には城壁で囲まれた市街で、人口の増加とともに周囲に市街地が広がっていき、全体が市壁で囲まれるようになる。城壁で囲まれた古い市街・王宮地区は 英語ではシタデル(城塞)と呼ばれるが、中央アジアではイチャン・カラ(内城)と呼び、その外側の市街はディシャン・カラ(外城)という。ウズベキスタンでそうした姿を最もよく伝えているのがヒヴァで、ユネスコ世界遺産にも その名で登録されたので、単に「イチャン・カラ」というと ヒヴァの内城を指すようになった。イチャン・カラの内部にある古城はクフナ・アルクといい、かつては王宮があった。新宮殿のタシュ・ハウリは 内城東部にある。イチャン・カラの南門であるタシュ門(アタ・ダルワーザ)は1920年に取り壊され、1970年に再建されたので 真新しい。東門のパルヴァーン・ダルワーザは 19世紀前半のものである。

10世紀に創建されたアラブ型の金曜モスクは 何度も増築、再建されたが、現在の18世紀末のものまで木造を守った。213本(218本とも)の木造柱が林立するアラブ型モスクで、かなり古く風化した柱も残っている。柱の彫刻が一本々々全部異なっているのは インド的である。平面の規模は 46×55メートルで、ミナレットの高さは 33メートル。

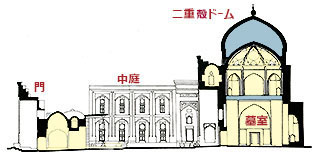

Mausoleum of Pahravan Mahmud, 14th c. 詩人にして武道家、ヒヴァの守護聖人とも見做される パフラヴァン・マフムード (1247-1326) の墓廟で、中庭(前庭)の奥に青緑の彩釉タイルで葺かれた 二重殻のドーム屋根を戴く。周囲にマドラサや代々のハーンの墓所も建てられた。14世紀の廟は、19世紀に建て直された。大通りに面していないので 静かなたたずまいで、ヒヴァで最も神聖な場所と評される。ミフラーブのような墓室まわりは、繊細な紋様の彩釉タイルで飾られている。

(From "Samarkand, Bukhara, Khiva", 2001, Flamarion)

タシュ・ハウリとは「石の家」の意で、アッラークリ・ハーンがイチャン・カラの パルヴァーン門の近くに建てた宮殿群で、クフナ・アルク(古城)の古宮殿から移転した。メインの中庭には 木造のアイヴァーンが並び、壁面は青いタイルで、天井は彩色で、繊細豪華に装飾された。けばけばしさがなく、モロッコの宮殿のように 渋い印象を与える。王宮には3つの中庭があり、中庭にはユルト(天幕屋根の住居)を立てる基壇がある。 ミフマン・ハナ Mihman Khana は王の謁見殿。

イチャン・カラの東側の城壁から突き出るように、アッラークリ・ハーンが1830年代から40年代に建てたマドラサとティム(市場)とキャラバンサライが並んでいる。どれも規模が大きく、入り口には大きなピシュタークを立てている。

西門(アタ・ダルワーザ)を入ってすぐの 便利なところにあるので、ソ連時代からホテル・ヒヴァに転用されている(私も宿泊した)。ヒヴァで最大のマドラサで、平面の大きさは 72×60メートル、中庭は38メートル角という。

中央アジアで最も高いミナレットを意図して ハンマド・アミン・ハーンが建設したが、1855年にハーンが遠征中に戦死したために、高さ26mで中断した。そのために世にも珍しい、太くてずんぐりしたミナレットとなった。カルタ・ミナーレというのは「短いミナレット」の意で、下部の直系は 約14メートル、彩釉レンガによる外装は見事。内部へは ムハンマド・アミン・ハーン学院の2階からブリッジで渡る。

ヒヴァで最後の大宰相を務めながら1913年に暗殺されたイスラーム・ホジャが生前に建設した学院とミナレット。ヒヴァで一番背の高いミナレットで、高さは45メートル。20世紀の建物でありながら、伝統様式を一歩も出ない。インドやエジプトと異なって、壁面に彫刻をほどこさず、ペルシア的に彩釉タイルでのみ飾るのを常とする。

アルズ・ハナ宮殿址に置かれた 遊牧民のユルト(移動式テント住居)。モンゴル語では ゲル、日本では 中国語に由来する パオという。木の骨組みを羊毛のフェルトで覆った天幕屋根の住居。折りたたむことができる。頂部は開閉可能な天窓で、採光・換気をする。王族も遊牧民起源なので、郷愁と、遊楽のために用いたのであろう。 コーカンド KOKAND 1863年から1873年にかけて建設されたコーカンド・ハーン国最後のハーンであるフダヤル・ハーンの宮殿。当初は7つの中庭を囲んで113室があったが、現在は2つの中庭と19室が残るのみ。1876年に内乱がおき、ハーンが亡命して コーカンド・ハーン国は滅んだ。現在は郷土史博物館として用いられているが、宮殿の内装と家具が 主たる展示物である。

コーカンドの金曜モスクもアラブ型の木造モスクで、98本の木造柱は インドから輸入したという。アミール・ウマルホーンが1812年に建設した。ソ連時代に荒廃していたのを 1989年に修復して再開した。中庭まで含めて1万人の人々が同時に礼拝できる大モスク。

ブハラ BUKHARA ファイズッラ・フジャーエフ邸 Fayzulla Khujayev House, 20th c.

ブハラ・ハーン国の民主化のために戦ったが、ソ連時代にスターリンによって処刑された ファイズッラ・フジャーエフ(1896-1938)の屋敷で、その父が 20世紀初めに建てた。当時のブハラで有名な建築家が設計したという。ブハラの西郊外にあり、現在はファイズッラ・フジャーエフ記念館として保存されている。 中庭に面して大きな木造アイヴァーンが立つ伝統的なスタイルで、アイヴァーンの壁面は 豊かに装飾されている。

19世紀半ばにブハラのナスルラ・ハーンが新しい郊外の別荘を建て始め、最後のブハラ王であるサイード・ムハンマド・アリム・ハーンが1912年に完成させた。当時のブハラの優れた建築家たちを集めてロシアに留学させて設計させたう。その中には、マルグリスとサトヴィッチという2人のロシア人エンジニアも含まれていたという。

ヒヴァのイチャン・カラの西側(ディシャン・カラ)にある ヌルッラバイ宮殿は、20世紀初めに 商人ヌルッラバイの広大な敷地に建てられた、イスファンディアル・ハーン Isfandiar Khan の夏の離宮。インテリアには、ヨーロッパの影響が濃い。 アミール・ティムール博物館 Amir Timur Museum, 20th c.

ティムールの廟はサマルカンドにあるが、彼自身が用意したと伝えられる石棺が、1943年にシャフリサブズのジャハーンギール廟のそばの地下室で発見された。それを保存展示するために建てられた博物館であるが、古建築とちがって、外観はややキッチュな印象がある。 ハムザ博物館と ハムザ劇場 Khamza Museum, 20th c.

コーカンド出身のソビエト英雄のハムザ・ハキムザーデ・ニヤージー(Hamza Hakimzade Niyazi 1889-1929)に関する博物館。ハムザは作家で詩人、作曲家にして政治活動家だったという。隣接してハムザ劇場がある。展示内容は貧弱だが、建物は現代建築の趣を備えている。設計者不詳。

ウズベキスタン国立ミリー銀行 コーカンド支店ビル

CENTRAL ASIA, Gems of 9th-19th Century Architecture Written by Iraida Barodina, translated by Arthur Shkarovsky-Raffe, 1987, Planeta Publishers, Moscow, hardcover, 32.5cm-210pp. antique 4,600yen. 中央アジアのイスラーム建築を オール・カラーで撮影した、ソ連時代の大型豪華写真集の英語版。

MONUMENTS OF CENTRAL ASIA Written by Edgar Knobloch, paperback 2001, I.B. Tauris, London, New York, paperback, 21cm-330pp. 2,900yen. ソ連時代の中央アジアの考古と建築を概説した コンパクトな本。 挿図に地図や図面。30年前の著書 "BEYOND THE OXUS, Archaeology, Art and Architecture of Central Asia", 1972 の、ソ連崩壊後につくられた増補改訂版で、 80ページにわたる写真 (半分がカラー) を挿入した。

SAMARKAND ・ BUKHARA ・ KHIVA Written by Perre Chuvin, 2001, Edition Flammarion, Paris, hardcover, 32cm-230pp. 5,500yen. フランスのフラマリオンが出版した サマルカンド、ブハラ、ヒヴァの豪華写真集の英語版。『シリアの美術・歴史・建築』や『ダマスクス』を執筆・撮影したフランスの建築家 ジェラール・ドゥジョルジュが、今度はウズベキスタンの建築を撮影した美麗な写真はオール・カラーだが、図面は少ない。

BUKHARA, The Eastern Dome of Islam Written by Anette Gangler, Heinz Gaube, Attilio Petruccioli, 2004, Edition Axel Menges, Stutgart and London, hardcover, 29cm-220pp. 3,600yen. 建築史や都市史の 3人の学者の共著による、ウズベキスタンの歴史都市 ブハラの総合的研究書。 中央アジアの建築を知る上で必須の本。 カラー、モノクロ写真および図面を多数収録。

SAMARKAND, Masterpieces of Central Asia Written and photographed by Alexey V. Arapov, 2004, San’at, Tashkent, paperback, 26cm-95pp. 2,000yen. サマルカンドのすべてのモニュメントを カラー写真と解説で紹介する コンパクトで便利な書。

MONGOLIA, The Legacy of Chinggis Khan Written by Patricia Berger and Terese Tse Bartholomew, 1995, Thames and Hudson, London, hardcover, 31.5cm-350pp. 6,600yen. サンフランシスコのアジア美術館で開催された、チンギス・カンの遺産によるモンゴル美術展のカタログを兼ねた豪華美術書。 ほとんどはイスラーム以前の仏教美術である。 (2020/ 03 /01)

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|