| 修道場(リバート、ハーンカー) |

神谷武夫

|

キリスト教の修道院にも似たイスラームの修道施設を、修道場とよぶ。西ヨーロッパの修道院がくっきりとした建築的形式を獲得したのに比べると、イスラームの修道場はそれほど明確な像を結ばず、時代により地域により、さまざまな形をとった。それだけ、イスラーム教の中での位置づけが明確でなかったと言えるのかもしれない。

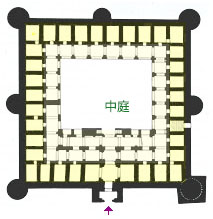

スースのリバートの平面図 (From Andrew Petersen "Dictionary of Islamic Architecture" 1996) チュニジアのスースやモナスティールのリバートは 中庭を囲む2階建てで、2階の南側を礼拝室(モスク)となし、隅部にはミナレットも備えたから、宗教的色彩も濃かった。征服地が安定していくと 戦闘は少なくなり、軍事的機能を失うにつれて、兵士に代わって 敬虔な修道者が住みつく修道場に変化していった。もともと砦であるから、建物は実用本位に建てられ、ほとんど装飾がない。また、旅する修行者がやって来ては宿泊するようになると、キャラヴァンサライにも似た 宿泊施設になる。アナトリア地方のキャラヴァンサライは、チュニジアのリバートとよく似た姿をしている。

修道場が より鮮明に宗教施設となるのは、スーフィズムの発展に負っている。スーフィーというのは、マドラサでの理論的教育によって教理を究めようとするウラマー(学者・宗教指導者)に対して、神との直接的合一(ファナー)を目ざす 神秘主義者をいう。彼らはデルヴィーシュともよばれ、清貧を旨として生き、法学や神学よりも 個人の内面や感情を重視し、ときには 荒野で苦行をする。そうした生き方への希求は イスラームの最初期からあったが、13世紀頃から 傑出したスーフィー聖者(シャイフ)の教えのもとに教団化していき、それぞれの教団(タリーカ)が 修道場を設けるようになった。

施設としては、カイロのバルクーク廟+修道場複合体で見たように、エジプトではスルタンによって 他の施設に組み入れられて建設されることもあったが、もともとは 霊的な力まで得たスーフィー聖者の墓廟の周囲に、その徳を慕ってスーフィーが集まる 民衆的なものであった。そのために 建築的規範はできにくく、ハーンカーやザーウィヤは 小規模な単一の建物から 大規模な複合施設群まで、さまざまな建築的形態をとる。スースのリバートが マドラサに似ていたように、四イーワーン型の中庭タイプのザーウィヤは マドラサと区別しがたい。

トルコのセイトガジには、殉教者バッタル・ガージーの墓(チュルベ)があり、彼を聖者として ベクタシー教団が 13世紀に修道場(テッケ)を建設した。丘の上に 廟、僧院、モスク、救貧食堂などが、不整形な中庭を取り囲みながら 魅力的なアンサンブルを形成した。後のキュリエと同じように、大小のドーム屋根と尖り屋根の煙突の連なりが、施設に幾何学的秩序を与えている。

同じくトルコのコンヤに本拠を置く メヴレヴィー教団は、開祖ルーミー(1207-73)の没後、廟の周囲に修道場を開いた。この教団は「旋舞教団」の名でも知られるように、音楽や舞踊をも採りいれた 洗練された振る舞いと、ドグマティックでない寛容な教えとから、歴代のスルタンの保護も獲得して 大規模な一団の施設に発展した。しかしメヴラーナ(ルーミー)廟以外は 後世の再建であり、とくに見るべき修道場の建築形式を 伝えてはいない。

インドでは イスラームの布教に果たしたスーフィーの役割は たいへん大きかった。とくに チシュティー教団とスフラワルディー教団が ハーンカーのネットワークをつくったのであるが、しかし 建築的に注目すべきものはなく、むしろ 次節のダールガーとして発展した。 ( 2006年『イスラーム建築』第4章「イスラ-ム建築の建築種別」)

● カイロの バルクーク廟+修道場複合体(エジプト)については、 |

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp