| 宮殿(サライ、カスル) |

神谷武夫

|

王侯・貴族の住まいが宮殿である。住居がより広く、より豪華に、より多くの装飾をともなって建てられ、厚く警護される。都市の中心に位置することもあれば、郊外や避暑地に離宮として建てられることもある。預言者ムハンマドの家は最初のモスクとなったが、宮殿にはならなかった。最初の妻ハディージャの死後、10人を超える妻を娶ったといわれるが、後宮をつくったわけでもなければ権力誇示のモニュメンタルな宮殿も建てなかった。教団の最高指導者として政治と軍事を司っても、本質的には謹厳な宗教家であったと言えるだろう。

彼の死後、領土が拡大して、現イラクのバスラ、次いでクーファに軍営都市(ミスル)が建設されると、その中心となる金曜モスクのすぐ背後に「ダール・アルイマーラ」(為政者の家)が建てられた。モスクのキブラ壁に接していたので、ハリーファは安全に出入りすることができ、集団礼拝を取り仕切るとともに政令の公布も行った。今は残っていないが、これがイスラームの最初の宮殿であって、私的な住居であるとともに、裁判まで行う公務の場でもあった。その両面性は、後の帝国の大宮殿にまで受け継がれる。

宮殿はアラビア語やトルコ語でサライというが、この言葉は時代により地域により広い意味をもち、隊商宿のような宿泊所をもサライという。宮殿として最も名高いサライは、オスマン朝の首都イスタンブルのトプカプ・サライであろう。ところがここを訪れて意外なのは、大帝国のスルタンの宮殿だというのに、ヨーロッパのヴェルサイユ宮殿やホーフブルク宮殿のような巨大性やシンボリックな威容がまったく見られないことである。敷地は広大であっても、建物はいずれも小規模で、あたかもコティッジが散在する牧歌的な別荘地でもあるかのようだ。かつてテントで移動していた遊牧民としてのトルコ人の出自を反映しているのかもしれない。イスラーム初期には城塞風の大宮殿もあったものの、近世文化の爛熟期においては、逆に小さなスケールの快適な空間を連ねた「楽園」のイメージとしてつくられるようになる。

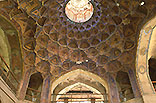

トプカプ宮殿のハーレムには数百人の妻妾や宦官が暮らし、継起する諸室には前章で見たあらゆる装飾がほどこされた。スルタンのムラト3世の寝所はドーム天井の大広間で、伝統的な彩釉タイルやカリグラフィーで飾られているが、18世紀にはヨーロッパの影響を受けてロココ風の装飾が盛りこまれた。

トルコの地方宮殿としては、アナトリア東部のドーウバヤズトの山上に幻想的に建つイスハク・パシャ宮殿が、セルジューク朝の伝統をひく石造建築の伝統を見せてくれよう。門をはいると2つの中庭が継起し、奥の中庭にはミナレットを備えたモスクが面し、さらに奥にハーレムがある。

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|