| ヨハン・セバスチヤン・バツハ の 「管弦楽組曲」 |

神谷武夫

バッハの肖像(ライプツィヒ時代)

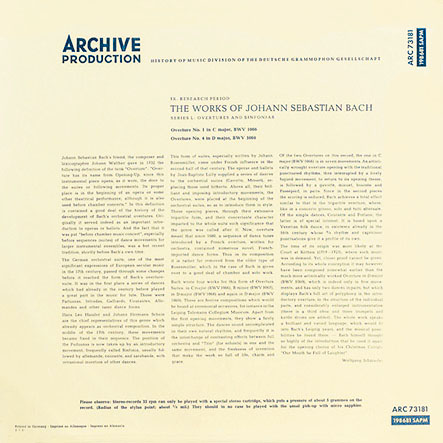

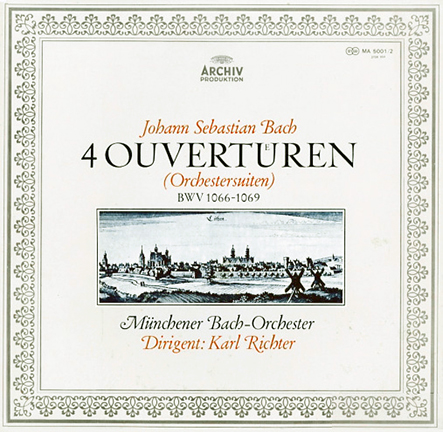

この「古書の愉しみ」のサイトでは、古い本一点(またはシリーズ)を採りあげて、その内容と造本を紹介してきましたが、たまには、本と並んで 私の愛してきた 音楽レコードと そのジャケットを採りあげようと思い、私の最も思い入れの深い、アルヒーフ・レコードについて書くことにしました。大学生の時に 私が生まれて初めて買ったレコードは バッハの『 管弦楽組曲 』、それも カール・リヒター指揮のアルヒーフ盤で、『 堀辰雄全集 』の装幀と同じように 私の心を深く捉えた、抑制のきいた 美しい装幀のカートンボックスに入った2枚組です。

昼はそんな具合に 美術室に入り浸っていましたが、夜は自宅で、小説を読むのと 画集を見るのを最大の楽しみにしていました。小説は安い文庫本を買うか 図書館で借りていましたが(長編小説が好きだったので、一冊読むのに数日から数週間かかります)、画集のほうは、家に美術全集や画集があったわけではなく、しかも美術書は高価です。ところが 私が高校に入る2年くらい前に、ちょうど平凡社が『世界名画全集』という、廉価な画集のシリーズの出版を始めていたのです。それは月に一冊ぐらいの刊行で(あるいは 隔月だったか?)、高校生にも買える廉価なものだったので(1冊 380〜480円)、新刊を買っては 毎日見ていました。それは 同じ全集の中に西洋絵画の巻と日本絵画の巻を 同等に並べていました。また西洋や日本以外の地域を採りあげていたのも嬉しいことでした(すでに全29巻の『世界美術全集』を1950年から5年がかりで出版していた平凡社が、その編集委員の多くを引き継いだ出版だっだったので、内容も優れていました)

A4判とB5判の中間の大きさの『世界名画全集』は 評判も売れ行きも 大変によかったので、「別巻」として広重の『東海道五十三次』や、北斎の『富岳三十六景』、さらには『源氏物語絵巻』なども一冊の巻で出ました(5冊)。美術史をたどるような本巻 25冊が完結すると、その翌年には「続刊」として現代の内外の有名画家(セザンヌから梅原龍三郎まで)の(それまでの白い函に対して黒い函の)画集を全 16巻で出していきました。私はこの全集と、やはり平凡社の分厚い『家庭美術館』(西洋篇と日本編)によって、たいていの世界の有名画と有名画家の名前は 頭に記憶されたものです。

このように 私は高校時代まで「美術」にばかり親しんでいて「音楽」とは無縁でした。ところが 大学に入って「建築」の勉強を始めたら、何故か 絵画とは次第に疎遠になっていき、逆に、むしょうに「音楽」を聴きたくなったのです。

しかしオーディオ装置も レコードの一枚もない家で、どうすれば「音楽」が聴けるのか? 最も手っ取り早い道は「FM放送」を受信できるラジオを買うことだと気がつきました。当時、音楽の放送に適した「FM実験放送」というものが行われていて、東京では NHKと東海大学が行っていました。音楽の放送に適したというのは、音質がよいことのほかに ステレオ放送ができたからです(モノラル放送もありましたが)。私の子供のころ、たまにラジオでステレオ放送を行っていましたが、それを聴くにはラジオを2台用意し、1台はNHK第1放送、もう1台をNHK第2放送に合わせると 音楽が立体的に聞こえるというので、「立体放送」と呼ばれていたような気がします。それがFM放送では1台のラジオでステレオ放送が受信できるというので、主にクラシック音楽向きとされ、当時の FM実験放送の半分は クラシック音楽番組でした。 そこで「FMラジオ」を買ってきて 聴き始めると、ベートーヴェンに代表されるような西洋近代音楽以外にも さまざまな音楽があることを知り、自分の感性に一番合う音楽とはいかなるものかと、さまざまなジャンルの音楽を聴いてみようと志しましたが、まだFM放送は「実験放送」であり、放送時間も少なく、聴く人は限られていたので 新聞のラジオ番組欄には ごく小さな案内しかなかったのです。すると ちょうどうまい具合に、私がFM放送を聴き始めた頃に『FMファン』という隔週の雑誌の刊行が始まりました。2週間分のFM実験放送の全プログラム予定を、演奏家の名前まで含めて詳細に報じてくれたのです。これには便利な思いをし、毎日 番組表をチェックしては、種々さまざまな音楽に触れるよう努めました。

中でも役に立った番組は、作曲家の柴田南雄(しばた みなお)氏の『私の音楽史ノート』という、FM東海の1時間番組でした。柴田氏は当時芸大の作曲科の教授で 現代音楽の作曲家ですが、音楽史への興味と造詣が深く、古代ギリシアから 20世紀の音楽まで1年間、毎週「西洋音楽史」から 時代順に ある時期の音楽を切り取っては 氏の見解や解説を述べ、その関連レコードを1時間たっぷり放送するというものです。(「FM東海」は東海大学が政府の補助金をもらってFM実験放送をしていたので、番組の1/3は高校通信講座でしたが、他の番組にも一切コマーシャルが入らない長時間番組で、クラシック音楽をはじめとして種々の音楽をたっぷり流す、NHKのような放送局でした(後に「FM東京」という 民間商業放送になりますが)。

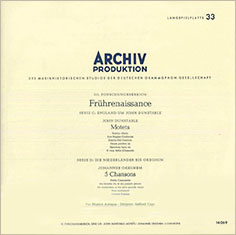

『ジョン・ダンスタブルのモテットと、

ルネサンス音楽の次のバロック音楽は さらに耳に快く、すっかりバロック音楽のファンとなりました。私がFMラジオを聴き始める数年前の 1963年に イタリアのイ・ムジチ合奏団が来日して、各地でヴィヴァルディの『四季』を演奏したところ、その軽快な音楽が 日本人好みの題名とも あいまって 爆発的な人気を呼び、そのレコードがベストセラーになりました。それまで、日本のクラシック音楽愛好家たちは バロック音楽というものを ほとんど知らなかったのですが、これによって第一次バロック音楽ブームが到来したのです。

もうひとつ 私の心を捉えたのは、インド音楽でした。当時最も活躍していた演奏家は 欧米に居を構えていた シタール奏者、ラヴィ・シャンカルでした。私が初めてインドに旅行する前日に岩波ホールで見た サタジット・レイの映画『大地のうた』3部作の音楽も彼でしたし、彼の自伝『わが音楽、わが人生』(1972, 音楽之友社)も面白い本でしたが、その訳者である 民族音楽学者・小泉文夫氏が、日本における、インド音楽を初めとする世界の民族音楽紹介の立役者です。彼は 1957年から2年間インドに留学し、帰国後は芸大の楽理科に勤めました。最初に彼の名を高からしめたのは『世界の民族音楽』という 1965年に始めた NHK FM実験放送以来の1時間番組で、1曲 30分も 40分もかかるインド音楽を 延々と放送してくれました。サントゥール奏者の名人 シヴクマール・シャルマを初めて日本に紹介したのも、この番組でした。小泉さんはガンによって 56歳の若さで世を去ってしまい、インド音楽 は アルヒーフ・レコードとは関係がないので、これ以上書きません。 ともかく このように 私の気質に合った音楽というものが 次第にわかってきましたが(フランスのシャンソンや ケルトの音楽、スペインのファドなどもそうです)、FMラジオと『FMファン』をもってしても、私の好きな音楽を 十分に聴くことはできません。これは どうしてもステレオとレコードを買っていかねばならぬと 心に決めました。当時は レコード・プレーヤー、アンプ、チューナー、スピーカーが一体となった大きな家具調のオーディオ装置を 単に「ステレオ」と呼んでいました。そこで ついに大学2年の時に借金をして東芝ステレオ「ウィーン」を買ったのでした。買値は 5.5万円だったと記録があります。当時の 5.5万円は学生にとっては大金でしたから、せっせとアルバイトをしては 借金の返済をしていきました。幸い 私には建築のパース(透視図)を描くという特技があったので、その仕事さえあれば 実入りはよかったのです。それでも 真面目に借金返済をしていくつもりだったので、買うレコードは月に1枚と制限しました。

では、最初に何のレコードを買うか、これが大きな悩みであり、毎日のように あちこちのレコード店をまわっては、これにしようか、あれにしようか、迷うのでした。それでも 曲目は バッハの『管弦楽組曲』と、きっぱり決めました。バッハの作品の中では、初心者に 最も取っつきやすかったのでしょう。しかし、どの演奏家にすべきかが わかりません。FMラジオで1年ばかり 種々の音楽を聴いてきただけで、音楽の素養も演奏家の知識もなく、相談相手もいなかったので 途方に暮れました。

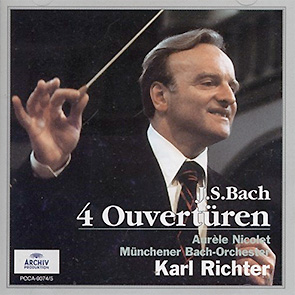

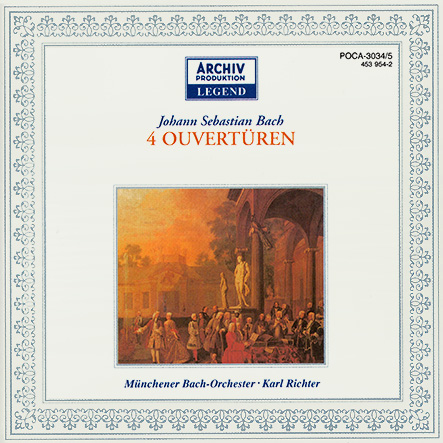

私が惹きつけられた カートン・ボックスのデザイン。 タイトルの「4 ウヴェルチューレン」は、英語では 「4 オーヴァーチュアズ」で、「四つの序曲」の意。管弦楽組曲には 最初に長い「フランス風序曲」が置かれるので、全曲は こう呼ばれる。

アルヒーフ・レコードの盤面、直径 30cm この『管弦楽組曲』のレコードは 1960年という、今から見れば 古い録音ですが(私が買ったのは その6年後)、フランスでレコードのグランプリをとり、以来 60年にわたって バッハの『管弦楽組曲』の最高の演奏として、今も CDになってプレスされ続けています。『マタイ受難曲』と並んで、指揮者カール・リヒター(1926-81)の名声を 世界にとどろかせた名演奏です。これを録音した時、リヒターはまだ 34歳でした。『マタイ』の録音は その2年前ですから 32歳の時です。しかしこの天才的指揮者は、1981年に 54歳の若さで急逝してしまいました。バッハのカンタータ全集の録音は 約 1/3をもって中断してしまいました。惜しみても余りある死です。

アルヒ-フ・レコ-ドの盤面、中央の銀のラベル(アルミ箔)

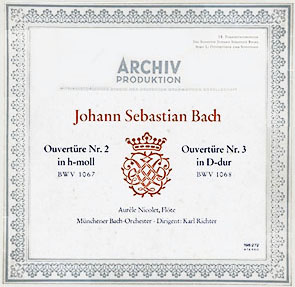

このレコードでフルートを吹いているのは オーレル・ニコレです。彼は、当時すでに巨匠になっていた ジャン・ピエール・ランパルよりは4歳若いフルーティストでしたが、偶然にもリヒターと同い年で、リヒターは 彼の清潔な音色を愛したようです。ニコレは、私が このレコードを買った翌年に 初来日し、私は後述の「アルヒーヴ友の会」で抽選に当たって ニコレの独奏会の券をもらったので、神奈川県立音楽堂まで 聴きにいった覚えがあります。その2年後にはリヒターがミュンヘン・バッハ管弦楽団と合唱団を率いて来日し、東京文化会館で『マタイ受難曲』を演奏しましたが、金のない私は 聴きに行けませんでした。 『アルヒーフ』レーベルというのは、ドイツ・グラモフォンの社内に、1947年に 音楽史研究部門として 設立されました。プロデューサーは ハンス・ヒックマンという著名な音楽学者で、1968年に60歳で亡くなるまで、現役の所長だったそうです。アルヒーフは今年で創立 72年になります。日本版を発売したのは 日本ポリドール社で、その挨拶の言葉が残っています。

アルヒーフ・レコードの「学術性」をよく示していたのは「カルテ Kartei」でした。どのレコードにも 病院の診療カルテ、あるいは図書館の図書カードのような「カルテ」が挿入されていて、そこには曲名、作曲者名から演奏者、録音日時、技術者、典拠楽譜などが 詳細にタイプ打ちで記録されているのです。ドイツ語ということもあり、我々一般愛好者には それほど必要なものではなかったので、新ジャケットになった頃に廃止されましたが、ずっと集めていた人は、図書カードのように 検索用に用いたのでしょうか。

音楽的環境に育ったわけではない私は、大学1年生の時に 全く白紙の状態で「音楽」というものを聴き始め、上述のとおり、バロック音楽とインド音楽によって 音楽に開眼しました。多くの若者が聴いていた ジャズやロックとは 肌が合いませんでした。瞑想的なインド音楽に触れる機会は 多くなかったのですが、そのかわり 後にインドに行って、インド建築の研究に たずさわるようになりました。

「私はレオナルドに どの位頼って居るだろう。レオナルドが居なかったならば、

と書いていますが、そこまで 大袈裟でないにしても、私は 50年の半生の芸術的感興を 大きくバッハに負っています。また その半分以上は リヒターの演奏に負っているので、アルヒーフ・レコードの存在にも 深く感謝しているわけです。そのアルヒーフ・レコードが、私の最も嘆賞するジャケットと カートンボックスに入っていたことも、大いに徳とするところです。

アルヒーフ・レコードの分類(研究部門)

第1研究部門: グレゴリアン音楽 (3区分)

区分というのは、各研究部門を さらに細分した分類で、それぞれの研究部門は3から13のシリーズに区分されています。どのレコードのジャケットにも、タイトルの下、ないしは右上に、その曲が属する 研究部門とシリーズ名が書いてありました。こうして西洋音楽史を 全部で 12の研究部門、68のシリーズに区分して、それぞれを代表するような音楽作品を 演奏・録音して、レコードとして頒布していこうという、実に壮大な企画だったのです。しかし レコードの企画によっては、いくつかのシリーズに またがるものもあり、どうも この細分化したシリーズ名は あまり使われなかったとみえ、ご存知ない方も多いでしょう。そこで、全シリーズ名を別ページに写しておきますので、興味のある方は下の項目をクリックして、ご覧ください。

アルヒーフ・レコードの こうした学術性を、まだ古典派以降のクラシック音楽にしか親しんでいなかった 日本の音楽愛好家に、もっと それ以前の音楽史の知識を普及させようと目論んだのが、日本グラモフォンのアルヒーフ部門です。音楽学者たちに呼びかけて、アルヒーフ・レコードと相乗する 音楽史の本を 音楽之友社から出版したのです(翻訳ではなく)。『西洋音楽史、アルヒーヴ・レコードによる音楽史』というものですが、私は見たことがなかったので、近年になって この 60年前の古書を入手しました。対になった EP レコードはありませんが、この古書だけを拾い読みするのも興味深いものです。若き日の 服部幸三ほか 多数が執筆しています。まだレコード自体が十分には録音されていなかったので、音楽史を網羅するというわけには いきませんでしたが。  『西洋音楽史、アルヒーヴ・レコードによる音楽史 (上) 』

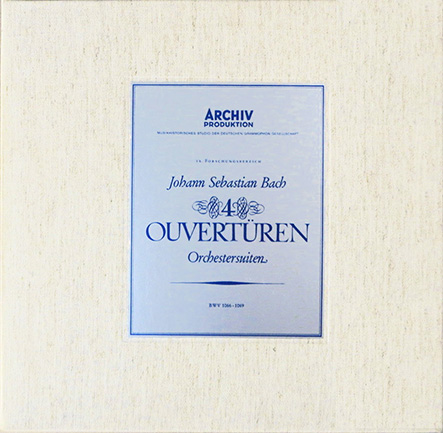

私が最初に買ったレコードは カートンボックス入りの2枚組でしたが、翌月からは月に1枚ずつと決めていたので、ステレオの借金を返し終わるまでは、紙ジャケット入りの単品レコードを買っていきました。すっかりアルヒーフのファンになってしまったので、多くがアルヒーフ・レコードでした。以下に バッハの『管弦楽組曲』を例にとって、アルヒーフの 紙ジャケットと カートンボックスの相貌・変遷を見ていきます。

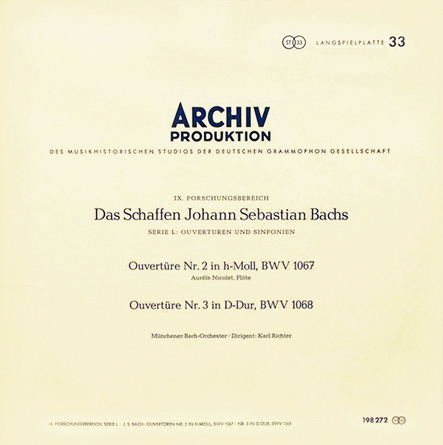

ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲『管弦楽組曲』第2, 3番

旧・ジャケットの色は、その時々の印刷によって 黄色からクリーム色まで 多少の巾がありましたが、写真や絵を一切用いずに 文字だけで構成した、シトー会の修道院のような 清楚で美しい、禁欲的なデザインでした。あくまでも 学術的な「音楽史レコード」という感じです。  輸入盤『管弦楽組曲』第1, 4番 旧・紙ジャケット 背面 、英語版

ARCHIV(アルヒーフ)というのは「古文書」やその「保管所」を意味するドイツ語で、英語では ARCHIVE(アーカイヴ)になります。ARCHIV PRODUKTION アルヒーフ・プロドゥクツィオーンに対して、ARCHIVE PRODUCTION アーカイヴ・プロダクションというわけです。

これは、ポピュラーな 第2, 3番の組み合わせに対して、第1, 4番の組み合わせの『管弦楽組曲』輸入盤、独語版。まだモノラル・レコードも多かったので ステレオ録音の赤表示が入っていますが、少々目ざわりです。「グランプリ・ディスク」受賞の金ラベルも貼られています。

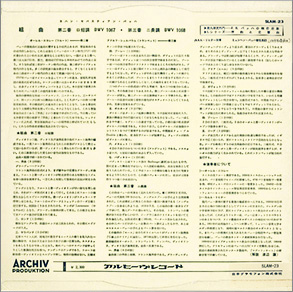

バッハの『管弦楽組曲』第2, 3番

国内版は、ドイツの原ジャケットに 日本語を付け加えるので、どうしても デザインのバランスが崩れます。 原デザインの美学を保持しながら、 全面的に日本語にするデザイナーは いなかったのでしょうか? あるいは、購入者たちが それを望まなかったのかもしれません。  バッハの『管弦楽組曲』第2, 3番 国内版 アルヒ-ヴ・レコード 、旧・紙ジャケット 裏面

日本語の解説は 丁寧で長かったこともあり、ジャケットに詰め込みすぎで、全体的に輸入盤より泥臭いデザインの印象を与えます。この旧ジャケットの時代には、独語を英語読みして「アルヒーヴ・レコード」と称していました。独語の「アルヒーフ・レコルト」でもなく、英語の「アーカイヴ・レコード」でもない「アルヒーヴ・レコード」という呼称は嫌われていき、「アルヒーフ・レコード」の名で定着することになります。

日本グラモフォン 初期の「アルヒーヴ友の会」会報(1962-68)と、

日本における バロック音楽の認知度が高まり、愛好者も増えてきたので、日本グラモフォンが 1961年に「アルヒーヴ友の会」を発足させます。入会金などは不要で、レコードに挿入されているカードを送れば、誰でも会員になれました。ただ、継続するためには 毎年2枚以上買って、そのカードを送らねばなりません。会員には会誌が 毎年1回発行されて送られてくるので、古楽愛好家は これを楽しみにしました。会報には 演奏家の紹介や 音楽史家のエッセイ、アルヒーフ・プロダクションについての記事、新譜案内などが掲載されていて、30ページくらいありました。1968年に「アルヒーフ友の会」と改称され、通算 15年も続きましたが、バロック音楽が一般に浸透し、他社からもレコードが多く出るようになったので、その役割を終えたとして、1975年に解消しました。  輸入盤 『管弦楽組曲』2番、3番 最初の新ジャケット

かつては 音楽史レコードの代名詞だったアルヒーフ・レコードも、バロック音楽やルネサンス音楽の分野で 他社のレーベルと競合するようになると、「孤高の」風貌を維持することも むずかしくなります。時代の趨勢によって、あまりにも学術的な印象の 黄色いジャケット・デザインは廃止となり、高雅さは残しながら、一般大衆にもアピールするような新・ジャケットのデザインへと 切り替えを図りました。  輸入盤『管弦楽組曲』全曲 見開き2枚組 紙ジャケットの最終版

シックなグレーの新しいデザインの紙ジャケットには 図版も加えられ、「学術レコード」から「商品レコード」への転換とも言えますが、建築の刳形を思わせる 縁取り装飾は抑制的で、グレーの地ともども 気品があります。この装飾パターンは、CD時代にも 縮小して受け継がれることになります。  国内版『管弦楽組曲』新ジャケット 背面 国内版のおもて面には 日本語をいれず、裏面に日本語の解説を載せました。優雅な装幀ではありますが、文字を詰め込みすぎの感があります。解説は 別紙挿入とする場合も多かったようです。(特に声楽の場合には 訳詩と合わせて)

アルヒーフレコ-ド・カタログ、1965-6年 英語版と、1967-8年 独語版。

「アルヒーフ友の会」の会員には、1年おきぐらいに 欧文カタログが送られてきました。レコードが「研究部門」ごとに歴史順に配列されているので、初心者には 大いに役立ちました。1967年版からは 新ジャケットのデザインに合わせて、周囲に刳形装飾の帯がまわされて 優美な装幀になりました。

ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲『管弦楽組曲』全曲 アルヒーフのカートン・ボックスは、目の細かい 上品な キャンバス(帆布)の風合い をした布装で、文字だけで構成した、シトー会の修道院のような 禁欲的なデザインでした。カール・リヒター指揮、ミュンヘン・バッハ管弦楽団による『管弦楽組曲』の演奏は 1960年と1961年にミュンヘンで録音されました。今から半世紀以上前の演奏ですが、今もなおCDで聴ける最高の演奏であると思います。私が 生まれて初めて購入したレコードです。リヒターは 35歳と若く、まだ巨匠と見なされる前なので、カ-トン・ボックスには 名前が書いてありません。「リヒター版」というよりは「音楽史レコード」だったのです。私が最初に買うレコードとして これを選んだのも、演奏の良し悪しなど全く知らず、このカートンボックスのデザインに惹かれた からでした。演奏家のカラー写真を大きく載せた けばけばしいデザインは、どうにも 私の好みに合わなかったのです。

バッハ『管弦楽組曲』全曲2組 改装版(中身は上と まったく同じ)

カール・リヒターは この演奏によって一躍、世界の称賛を浴びました。リヒターが有名になったので、改装版では 彼の名が おもてに記され、「音楽史レコード」というよりは「リヒター版」になっていきます。ステレオ録音が当然となったので、その表示は なくなりました。全体として、旧版のデザインのほうが良かった、と思います。

布装カートン・ボックスの 裏面 改装版

バッハ『管弦楽組曲』全曲2枚組(内容は上と同じ)

カートンボックスの内側

バッハ『マタイ受難曲』全曲4枚組

バッハ『マタイ受難曲』全曲4枚組

バッハ『マタイ受難曲』全曲4枚組のカートンボックス 改装版

カール・リヒターは バッハのカンタータを 2, 3曲ずつ録音した 単発のレコードを 10数枚 出していました(新旧の紙ジャケット)。 第106番「神の時は いとよき時なり」、 第51番「いずこの地にても 神を歓呼せよ」、 第147番「心と口と 行いと生活をもって」、 第78番「私の魂であるイエスよ」、 第4番「キリストは 死の絆につきたまえり」、 第56番「われ歓びて 十字架を担わん」、 第82番「われは 足れり」、 第202番「今ぞ去れ 悲しみの影よ」などが 私の愛聴盤でした。

カール・リヒター指揮、『バッハ・カンタータ選集 第1集』 ところが 第2段階の変化は、極彩色の古画を大きくとりいれて、きわめて派手になります。しかも 布装だったカートン・ボックスが、紙に布目を印刷した 偽物となるのです。こうなると アルヒーフらしさが薄れ、他社の普通のレーベルと それほど変わりません。カンタータ選集は 第5集まで出たところで、リヒターが わずか 54歳で急逝して、念願の全曲録音は 達成できませんでした。それでも 選集は それぞれ6枚組で、歌詞・解説書とあわせて ずしりと重かったものです。でも、6枚もいっぺんに出されると、1曲ずつの印象は薄くなり、次集がでるまでに 全曲は聴けなくなりました。

カール・リヒター指揮、『バッハ・カンタータ選集 第3集』

ドイツの メック社製 ブロックフレーテ(リコーダー)

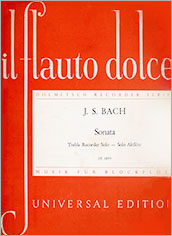

大学2年生のときに借金をして「ステレオ」を買い、レコードを聴き始めると、自分でも 何か楽器をやりたくなりました。バロック音楽が好きな者にとって、習うのが やさしそうで音色も気に入ったものといったら、ブロックフレーテです。英語ではリコーダーですが、「リコーダー」と言うと 小学生の吹くプラスチック製の安物の印象があるので、バロック・ファンは もっぱらドイツ語で「ブロックフレーテ」と言ったものです(フランス語の「フリュト・ドゥース」とは言いませんでしたが)。銀座のヤマハは ドイツのメック社製の木製ブロックフレーテを たくさん輸入して並べていたので、アルトから始めて何本か買いました。

バッハの『無伴奏フルートソナタ』ブロックフレーテ用の楽譜

レコードから CD の時代になると、30cm LP の紙ジャケットのデザインを5分の2に縮小してジュエル・ケース内の CD のジャケットとし、アルヒーフ・レコードのイメージを維持しました。このサイトでは 30cm LP のジャケットと同じ大きさで載せるので、違いが まったくわからないかもしれませんが、レコード時代と同じように 、アルヒーフらしく 品のある 好ましいデザインです。つまり、CD というのは レコードのイメージを引きずっているのであって、両者の違いは レコード針を使うかどうかということだけのような気がします。もちろん、曲の頭出しができるとか、CDには便利なことがいろいろありますが、このサイトが問題とする「ものとしての魅力」ということに関しては、大きな変化ではありません。これが全く変わってしまうのは、書籍の場合と同じく、音源をディジタル・ソースとしてダウンロードするようになって、「もの」としての視覚的効果が完全に消失してしまうであろうことです。私が「美しい本」や「美しいジャケット」に惚れ込んだことなど、今に 理解しがたい 遠い過去の話になってしまうことでしょう。

国内盤 CD2枚組 LEGEND版 「管弦楽組曲全集」

LEGEND版「管弦楽組曲全集」CD2枚組の裏面

アルヒ-フ CD の盤面、銀のレーベルに青で印刷

ジャケット 裏面、アルヒーフらしくて きれい。 CDになっても「伝統的な」アルヒーフのデザインを踏襲している間は 違和感がありませんでしたが、「アルヒーフ・レーベル」という 純粋で孤高のオーラを放って 愛好者から称賛されていた時代は去り、人々からも そう認識されなくなると、商業レーベルとして生き残るために、一般受けするであろうデザインになっていきます。私とは次第に 縁が遠くなっていきました。

アルヒーフ国内盤 CD 2枚組「管弦楽組曲全集」

アルヒーフ国内盤 CD 2枚組「管弦楽組曲全集」 写真はリヒターですが、かつてのアルヒーフらしさの 全く無いデザインで、これだったら ドイツ・グラモフォン版とした方がよさそう。

『 童貞聖マリア被昇天大祝日のミサ 』 一時、グレゴリオ聖歌に凝っていたことが ありました。これは最初に買ったグレゴリオ聖歌のレコードで、何度も繰り返し聴いたので、想い出の盤です。この他にも 多くのグレゴリオ聖歌がありましたが、どれも CD化されませんでした。昔は このように グレゴリオ聖歌のミサを全曲録音したものが いくつも出ていました。その後の、ミサ全曲ではなく、オムニバスの『グレゴリオ聖歌集』は、あまり心に残りません。 奇しくも日本の終戦記念日の8月15日のミサ、『童貞聖マリア被昇天大祝日のミサ』が CD で復刻されることを期待していましたが、とうとう出ませんでした。

『 ジョン・ダンスタブルのモテットと、

このページの一番上のほうに 旧ジャケットを掲げたレコードの、新ジャケット版。 アルヒーフ・レコード、モノラル 国内版、1971年、2,300円、サフォード・ケープ指揮、プロ・ムジカ・アンティクヮの演奏。新ジャケットにも 右上に、「第3研究部門:初期ルネサンス時代、シリーズ C:ダンスタブルをめぐるイギリス、シリーズ D:オケゲムに至るまでのネーデルランド楽人」と、書かれています。サフォード・ケープ(1906-1973)は アメリカの指揮者で、プロ・ムジカ・アンティクヮという合奏・合唱団を率いて 中世・ルネサンスの古楽を演奏して、初期のアルヒーフへの大きな貢献者でした。

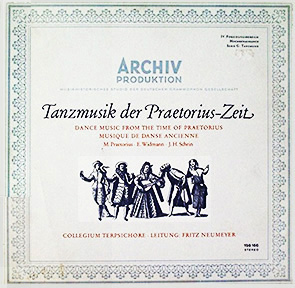

『 プレトリウス時代の舞踊音楽 』

ルネサンス時代の舞踊音楽も 好きでした。映画『恋に落ちたシェイクスピア』や『ロミオとジュリエット』などの舞踏会シーンでは そうした ゆったりしたテンポの舞曲が流れ、いい気分にさせてくれます。レコードも買い集めましたが、最も優れた演奏が このレコードで、私の愛聴盤でした。A面に、ミハエル・プレトリウスの『テルプシコーレ曲集』から6曲と、エラスムス・ヴィートマンの『ダンツとガリアルド』5曲、B面にはヨハン・ヘルマン・シャインの『音楽の饗宴』から3つの組曲が、フリッツ・ノイマイヤー指揮、テルプシコーレ合奏団の演奏で 録音されていました。素晴らしい演奏です。ブロックフレーテは ハンス・マルティン・リンデでした。

『 ルネサンス時代の舞踊音楽 』CD2枚組

『バッハの宗教大作集 』輸入版 ( 2019 /06/ 01 )

|

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp