| 『 プレイヤード叢書 』 |

神谷武夫

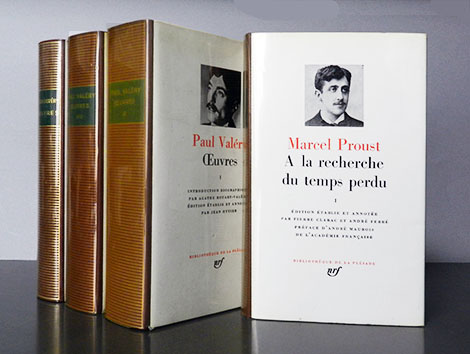

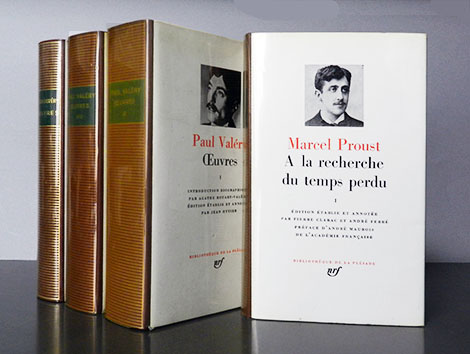

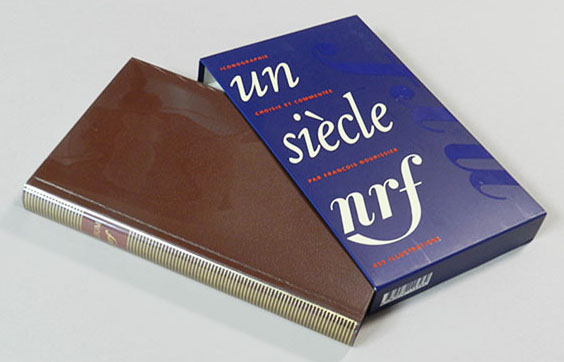

『 プレイヤード叢書 』 左から「サン・テグジュペリ作品集」、

「ヴァレリー作品集 I, II」、プルーストの「失われた時を求めて I」

| 『 プレイヤード叢書 』 |

神谷武夫

『 プレイヤード叢書 』 左から「サン・テグジュペリ作品集」、

「ヴァレリー作品集 I, II」、プルーストの「失われた時を求めて I」

この「古書の愉しみ」のサイトは、私の蔵書の中から ある一冊の本を選んで、その内容と造本、装幀、図版などについて、関連書籍を交えながら紹介するのを基本としていますが、時には「本のシリーズ」を採りあげます。第29回から32回では、ロマネスク美術の『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』全88巻を紹介しました。全88巻といっても、それは初めから88冊を刊行する予定だったわけではなく、当初はフランスのロマネスク美術を地方ごとに編んでゆき、次第にその範囲がヨーロッパ全体に拡大されたので、完結の暁には100巻ぐらいになるだろうと思われたものが、創刊から50年でゾディアック出版所が活動を終了させたために、88巻でストップしたものです。 シリーズの企画の初めから 全巻構想ができていて、順次 定期的に出版していくようなものは「全集」と呼ばれることが多いですが、ある共通テーマのもとに、1冊ずつ企画・制作しては 不定期に出していくものは「叢書」と呼ばれます。それを英語で「シリーズ」とか「ライブラリー」と言うように、フランス語でも 図書館を意味する「ビブリオテック」と名づけられることが多いようです。 『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』と並んで 私の最も好きな叢書は、やはりフランスの "BIBLIOTHÈQUE DE LA PLÉIADE" (ビブリオテック・ド・ラ・プレイヤード)で、「プレイヤード叢書」とか「プレイヤード版」と訳されます。『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』は そのほとんどの巻が私の書棚にありますが、『プレイヤード叢書』の方は、このページの冒頭の写真にある わずか4冊にすぎません。また、このサイトの主題とする「古書」とも言いがたい(私の所有するのは半世紀以上前に発行されたものであっても、いずれも改訂版が増刷され続けていますから)。にもかかわらず、この叢書を採りあげるのは、「愛書家」として この叢書の造本や装幀に非常に惚れこんでいるからに ほかなりません。

これはごく有名な叢書ですから、今から 86年前の 1931年にプレイヤード出版社という小さな出版社が創刊し、その3年後にガリマール出版社が引き継いで、現在までの刊行点数は 600点を超えていて、フランスの文学や思想に親しい方、あるいは大学でフランス文学を専攻した方なら よく知っているでしょうし、その数巻を所蔵しているかもしれません。しかし このサイトでは、まだ『プレイヤード叢書』を手にしたことのない人たちのために、その造本・意匠を伝えようと思います。つまり、造本を主眼とする入門編です。

この叢書の第1の特色は、その「容量」です。本文用紙に辞典用の(腰が強くて 裏に透けない 極薄の)印刷紙を用いているので、各巻 1,000〜2,000ページもあり、やや小さめの活字を使っているので、普通の小説本の 5〜6冊分が1巻に入ってしまいます。本のページの大きさは 日本の新書判と同じなので、厚さはあるものの、小型本と言ってよいでしょう。一人の文学者の全集が1〜3冊の小型本に収まってしまうというのは、狭い家に住む 文学好きの日本人にとっては、夢のような話です。

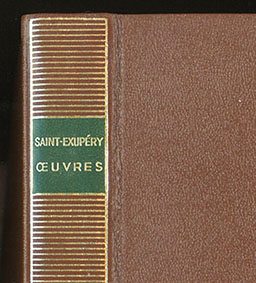

第2の特色は、本の造本・装幀の 高雅さです。羊の革装(フル・レザー)で、背には金線の密なストライプと、金文字のタイトルが箔押しされている。それ以外に 余分なもの、けばけばしいものが一切なく、焦げ茶色のしなやかな革表紙は しっくりと手になじみます。

OEUVRES, I, II

『 プレイヤード叢書 』の 『ポール・ヴァレリー作品集』上巻と下巻の表ジャケット

『ポール・ヴァレリー作品集』上巻と下巻の背表紙と裏ジャケット

外装の構成: 裏ジャケット + 革装の本体 + 表ジャケット + 透明ジャケット

『ヴァレリー作品集』の上巻 1957年 より、詩編 「若きパルク」の冒頭。

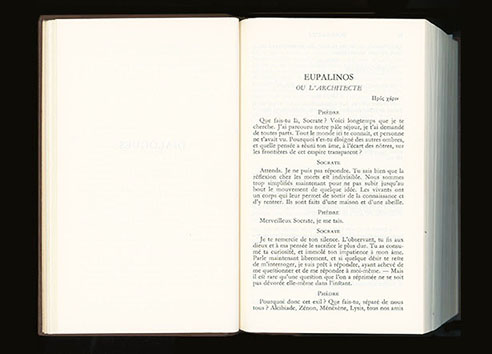

『ヴァレリー作品集』の下巻 1960年 より、対話篇 「建築家・エウパリノス」

大修館書店の 革装『 スタンダ-ド和仏辞典』と「ヴァレリー作品集 I

」との比較

プレイヤード版の「ヴァレリー作品集」上下2巻を翻訳したのが、筑摩書房刊の

もし私がフランス語をスラスラ読めたなら、この叢書をたくさん買いそろえたことでしょう。しかし ヴァレリーも プルーストも 読むに むずかしく、しかも これ程のページ数のある本を これ以上買う気にはなれず、架蔵するのは この4冊だけで十分なのでした。

『プレイヤード叢書』は『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』と同じように、当初はフランス文学(あるいは フランス語による文学)のみを扱っていましたが、次第に外国文学も翻訳で出すようになったので(アジアまで範囲を広げて)、これは「世界文学全集」ということもできます。しかし 初めから著作家の人選ができていたわけではなく、一冊ずつ企画を立てては刊行してきたものです。重要な文学者は全集となっているので、この叢書は「全集の全集」であるとも言えます。 日本人ではただ一人、谷崎潤一郎(1886-1965)の作品集が、没後に全2巻で出ていますが、ノーベル文学賞を受賞した川端康成(1899-1972)と大江健三郎(1935- )は出ていません。フランス語には十分に翻訳されていないということでしょうか。もっとも大江さんはまだ存命中ですから、没後に出版されるのではないかと思います。多くの作品が翻訳されている村上春樹(1949- )は、ノーベル賞を受賞するかどうかに関わらず、没後に作品集が出ることでしょう、残念ながら 三島由紀夫(1925-70)は出ませんでしたが。

MARCEL PROUST

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, I

『 プレイヤード叢書 』の マルセル・プルースト『失われた時を求めて I 』1954

この白い紙(表ジャケット)を二つに折って、表紙を挟んで かぶせる(裏ジャケットも)

マルセル・プルースト 『失われた時を求めて I 』 の扉

『失われた時を求めて I 』の 第1篇「スワン家のほうへ」、

この最初のページに、ピリオドは4つしかない。時には、1ページに1つしかないこともある。プルーストの文章は あまりに長いので、またフランス語では名詞を繰り返さずに代名詞にするので、しかも 全ての「物」が男性か女性になるので、たくさんの代名詞(彼、彼女)の どれが何を指しているのか さっぱりとわからなくなることがあり、読むのがたいへん難しい。

その点において、ひとつ重要な彼我の違いがあります。それは、プレイヤード版の本文(フランス語)が横書きだということです。本の大きさが日本の新書判と同じと言いましたが、もしも新書に 小さい活字を使って縦書きで収めたら、一行の長さが長すぎて、読みにくいこと この上なくなってしまうし、次の行の頭を見つけるのにも苦労します。しかし横書きであれば、新書判は 一行の長さが ちょうど良くなり、読みやすいのです。また それが詩人の作品集の場合だったら、縦書きの新書判は 下半分がすべて真っ白に なってしまうでしょう。ところがプレイヤード版の場合は、詩集であっても 一行の長さが ちょうど読みやすく きれいに収まって、しかも 無駄がありません。 本というのは、版面の見た目の美しさも 大切です。岩波書店は かつて新書判の『夏目漱石全集』や『石川淳選集』を出していたことがあります。これは 手に持ちやすくて良いのですが、内容を詰め込んで一行の長さが長すぎてしまわないように、必然的に 二段組となりました。しかし これは あまり美しくないのです。特に詩集の場合だったら、二段組の詩集など 読む気になれません。プレイヤード叢書は 横書きのフランス語であることによって、詩と小説が共存しているような巻においても、美しく 読みやすく納まっているのです。 私も架蔵している 新書版『石川淳選集』は、辞典用の紙ではないので 大容量とはならず、全19巻にもなってしまいました(漱石全集にいたっては、何と35巻です!)どうして日本では辞典用の紙を使った『プレイヤード叢書』のような本を出さないのだろうか と思うのですが、思いめぐらせてみると、その昔、それに近い「世界文学全集」を意図した出版社があったような気がします(トルストイの『戦争と平和』が、プレイヤード版と同じように1巻に収まってしまうような)。しかし出版社の名も思い出せないし、それが成功したような記憶もないので、日本の読者の好みにあわず、あまり売れなかったのかもしれません(ブックデザインが良くなかったのかも)。 現今の趨勢を見ると、活字本は皆 ネット出版になってしまいそうなので、もしかすると『プレイヤード叢書』も、今に滅びの道をたどるのかもしれません。先日、十数年ぶりに日本橋の丸善に寄ったら、もう洋書のフランス文学のコーナーなどありません。そこで 丸の内の 丸善 本店に行ってみたら、コーナーはありましたが、『プレイヤード叢書』は一冊も置いてありませんでした。昔の日本橋丸善には、いつも『プレイヤード叢書』が棚の一段分 ずらりと並んでいたのが、夢か幻のように思い出されます。

『プレイヤード叢書』を出版しているのは「ガリマール出版社」と言いますが、その名は 社主で創業者の ガストン・ガリマール(1881−1975)に由来します。ガストンの、出版者としての活動歴と、それと同じほどのフランス近代の出版状況の叙述があって、近代フランスの文学や思想に興味がある人には 実に面白い『ガストン・ガリマール』という本があります。副題は「フランス出版の半世紀」というもので、ピエール・アスリーヌというジャーナリストが書き、天野恒雄の名訳で10年前にみすず書房から邦訳出版されました。その本にもとづいて、『プレイヤード叢書』の簡単な歴史をたどると、

そもそも、旅行にも持っていけるようなハンディな本でありながら、薄い印刷用紙にぎっしりと内容がつまっていて、しかも優美で豪華な装幀と造本の文学書のシリーズを作りたい、と考えたのは、アゼルバイジャンのバクーに生まれた、編集者にして愛書家であったジャック・シフラン(1892−1950)というユダヤ人でした。ロシアとスイスで学んで法学の博士号をとったあと パリに定住し、いくつかの仕事の後に「プレイヤード出版社」を興して、主にロシア系の文学書や美術書を出版しました。 けれどもシフランが『プレイヤード叢書』と名づけたのは ギリシア神話からではなく、また 16世紀フランスの「プレイヤード詩人」たちからでもなく、ロシア語の「プレイアダ」(友人のグループの意)からだと言います。シフランは 1931年の『ボードレール詩集』を皮切りに、夢想していた『プレイヤード叢書』を 現実のものにしていきました。その企画は当たったのですが、資金が続かずに 立ち往生します。その企画を買いとって発展させたのが、ガリマール出版社でした。

この「ガリマール出版社」、もともとは 若い6人の文学者グループが 1908年に同人誌を出して、『新フランス評論』と題したのが始まりです。英語では 雑誌は「MAGAZINE マガジン」 と呼ぶのが一般的ですが、同じ綴りのフランス語の「MAGAZINE マガジーヌ」は グラビア誌 を指し、文章主体の雑誌は「REVUE ルヴュ」と言うので、『新フランス評論』は「LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE ラ・ヌヴェル・ルヴュ・フランセーズ」で、その頭文字で略して「 NRF(エヌ・エル・エフ)」と称します。この NRF が 以後のすベての活動の代名詞となりました。その中心人物は、当時 30代後半で最年長者だったアンドレ・ジイド(1869−1951)です。

『 NRF 』(La Nouvelle Revue Française 新フランス評論)の

ガリマール出版社が『プレイヤード叢書』を開始したのは1933年で、シフランは ガリマール出版社の『プレイヤード叢書』担当部長となって、それまでの活動を継続することができました。最大の貢献者は シフランの友人だったジイドで、ガストンを説得して『プレイヤード叢書』を受け継がせたのです。そればかりでなく、ジイドは常にガリマール出版社に対して、隠然たる影響力を行使しました。

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

OEUVRES

『 プレイヤード叢書』の『アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ作品集』

『 プレイヤード叢書』の『サン・テグジュペリ作品集』、「小さな王子」の扉

岩波書店は『オリジナル版 星の王子さま』というのを 2000年に出版しています。最初のアメリカ版と同じ大きさ、体裁で、文章だけを日本語にしたというわけです。これがプレイヤード版とほとんど全く同じ大きさですから、オリジナルのアメリカ版が『 プレイヤード叢書』と同じ大きさ、つまり日本の新書サイズだったということです。岩波版には、テキストとイラストレーションの版権がガリマール出版社にあると書かれていますから、『 プレイヤード叢書』の版元であるガリマール出版社から図版の原画を借りたか、あるいはガリマールが出版していた "Le Petit Prince" から複写したのでしょう。

『プレイヤード叢書』を創始した シフランは ユダヤ人だったので、パリがナチス・ドイツに支配された 1940年に、「反ユダヤ法」によってガリマール出版社を解雇され、アメリカに亡命して、1965年に ニューヨークで死去したそうです。

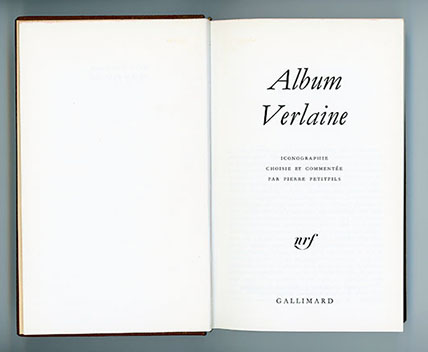

Albums de la Pléiade

『 プレイヤード叢書』のアルバム編、私の架蔵する12冊

『 プレイヤード叢書』の「アルバム・モーパッサン」1987

奇妙なことに、これらのアルバムは市販されていません。『プレイヤード叢書』を3冊買った人、あるいは 誰かの複数巻から成る全集を買った人に 無料でプレゼントする、というシステムなのです。フランスの書店で見つけても 買えずに 残念な思いをしたことがあります。ところが日本橋の丸善は『プレイヤード叢書』を たくさん輸入していたので、それに応じた冊数のアルバムが送られてきて、丸善では それらに適当な(手頃な)値段をつけて『プレイヤード叢書』の棚に並べていました。

『 プレイヤード叢書』の「アルバム・ヴェルレーヌ」1981 の扉

『 プレイヤード叢書』の「アルバム・ルソー」1976

『 プレイヤード叢書』の「アルバム・サルトル」1991

これならば 読む分量が少ない ヴィジュアルな本だし、あまり高くもない値段なので、見つけると 喜んで買っていました。それが 12冊、私の書棚に並んでいます。 ( 2017 /07/ 01 ) |