この「古書の愉しみ」の第19回で、ゾディアック出版所の『シトー会の美術』を紹介した時に、次のように書きました。

「これは 必ずしも建築の本ではなく(といっても 建築が中心になりますが)、ロマネスク美術を 地方ごとに採りあげて、見事な写真と解説で紹介するシリーズの一冊です。20世紀の後半に、細々と、しかし 延々と出し続け、フランスからヨーロッパ全体へと範囲を広げて 88巻に及ぶことになります。」

「その ゾディアック出版所(Editions Zodiaque)は、フランスのサント・マリ・ド・ラ・ピエール・キ・ヴィール修道院のドン・アンジェリコ・シュルシャンが、修道士たちと共に 1951年に編集と印刷の工房を開いて出版を始めたのが端緒です。その後、数は少ないですが、宗教美術、とりわけヨーロッパの(当初は フランスのみの)ロマネスク美術の本を出版し続け、1999年末にその出版権をすべて売却するまで活動をつづけましたから、正確に20世紀後半の50年間を活動した出版所でした。その出版物は、単なるローカル図書ではなく、フランスの宗教美術出版を代表するものとして、その質の高さとともに、世界に知られました。」

「この出版所からは いくつもの宗教美術に関する本のシリーズが出版されましたが、その中心となる 最も名高いシリーズが、前述の、地域ごとのロマネスク美術シリーズであって、これは当初から 「ラ・ニュイ・デ・タン叢書」(Collection de la Nuit des Temps)と名付けられました。ラ・ニュイ・デ・タンというのは、「太古の時代」あるいは「蒼茫たる太古」といったような意味です(文字どおりの意味は 「時代は夜」)。おそらく、ロマネスクというのが、ヨーロッパ文化の 曙(あけぼの)の時代なので、そう名付けられたのでしょうが、なかなか日本語には訳しにくいので、これを日本では「ゾディアック叢書」と呼ぶようになりました。」

「ロマネスク美術の愛好者が増えるにつれて、「ゾディアック叢書」も ずいぶんと知られるようになりました。ヨーロッパに旅行した折に 何冊か買ってきた人もいることでしょうが、しかし 88巻の全容を知る人は 殆どいないので、いつか この「古書の愉しみ」で、一挙に紹介しようかとも思っています。ただ、「ゾディアック叢書」というのは、本当は 正しい呼び名ではありません。文学の「プレイヤード叢書」を、出版社の名で「ガリマール叢書」と呼んでしまうようなものだからです。

サント・マリ・ド・ラ・ピエール・キ・ヴィール修道院(ウェブサイトより)

サント・マリ・ド・ラ・ピエール・キ・ヴィール修道院(ウェブサイトより)

というわけで、いよいよ この、本来の名称の『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』の全容を 紹介する機会がおとずれました。といっても、かなりな冊数になるので、「一挙に」というわけにはいきません。「フランス北部編」、「フランス南部編」、「ヨーロッパ北部編」、「ヨーロッパ南部編」の4回に分けることになりましょう。各巻のジャケットのカラー写真を掲げながら、主要なデータを添えていきますので、ロマネスク美術と建築のファンの方には、大いに役立つことと思います。

まず、ゾディアックとは何か。地球から見た空を一つの球体に見立てて、これを「天球」と呼びますが、太陽と月は 地球のまわりを回転しているように見えるので、天球上の太陽の通り道を「黄道」(おうどう、あるいは、こうどう)、月の通り道を「白道」(はくどう)と名付けました。天球上にはすべての星座が位置づけられているので、太陽は1年間で地球のまわりを1回転するのに、天球上の 12の星座(十二宮)を通過します。これら十二宮をひとまとめにして「黄道十二宮」と呼びますが、星座にはそれぞれ動物が割り振られているので(牡牛座 や 白羊宮 のように)、太陽の通り道の幅を「黄道帯」とも「獣帯」とも言い、その十二宮を描く一覧図が「ゾディアック」です(仏語では Zodiaque、英語では Zodiac と綴ります)。

これは一種の宇宙図でもあり(仏教の「曼荼羅」(マンダラ)を思わせます)、古代の天文学や占星術で用いられたことから、ゾディアックという語には古代的、神秘的な響きがあります。中世のキリスト教美術はこれを受け継いで、聖堂の外壁彫刻(特に タンパンにおいて)や 内部の壁画・天井画に しばしば これを描いていることから、ラ・ピエール・キ・ヴィールの修道士たちは キリスト教美術の出版所を開設するにあたって、ZODIAQUE の名称を採用したのでしょう。

オーネーのサン・ピエール聖堂、トランセプトのポルターユ

オーネーのサン・ピエール聖堂、トランセプトのポルターユ

「サント・マリ・ド・ラ・ピエール・キ・ヴィール」とは「揺れる岩の聖母マリア」という意味です。フランスのブルゴーニュ地方、ヴェズレーとディジョンの間、フォントネーにも遠からぬ山間の地に、サン・レジェ・ヴォーバンという村があります。この近くに岩(ピエール)が重なり合い(ドルメン?)、押せば 揺れて崩れてしまうかのような印象を与える眺めを奇として、この地を「揺れる岩」と呼ぶようになりました。19世紀のちょうど半ば、1850年にジャン・バチスト・ミュアール神父がここにベネディクト会の修道院を開き、聖母に献ずるところから、院の名を「揺れる岩の聖母マリア修道院」(モナステール・サント・マリ・ド・ラ・ピエール・キ・ヴィール)としました。今では岩の上にマリアの像が置かれ、修道院の規模も大きくなったことから、アベイ・サント・マリ・ド・ラ・ピエール・キ・ヴィールと呼ばれています(アベイは、大修道院や名刹修道院の呼称)。

1951年、修道士のドン・アンジェリコ・シュルシャン(1924- )の指揮下に、キリスト教美術、とりわけロマネスク美術の本を出版するべく、この修道院内に ゾディアック出版所が、翌年には印刷所が 設けられます。ドンというのは、カトリック、特にベネディクト会で用いられる敬称で、師とか尊師とか訳されます。名前ではありません。

出版の初めは『ゾディアック』という名の雑誌の形態でしたが、次第にハードカバーの本を出すようになります。1953年に始めたのが『トラヴォー・デ・ムワ叢書』でしたが、1955年には 最も大きなシリーズとなる『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』の刊行が始まりました。これは、フランス中のロマネスク美術と建築を、地域ごとに取材して、優れた写真と印刷(ヘリオ・グラヴュールによる)、そして美しい造本で刊行していこうというものです。

『 ラ・ニュイ・デ・タン叢書 』の ジャケットを はずした姿(布装)

『 ラ・ニュイ・デ・タン叢書 』の ジャケットを はずした姿(布装)

18世紀後半から19世紀のヨーロッパでは、キリスト教美術、とりわけ聖堂建築というのは、ゴチック様式が正しいあり方である という思想が広まり、「ゴチック・リバイバル」が ヨーロッパおよび、その植民地の聖堂建築を支配した ということを、この「古書の愉しみ」の第16回、ヴィオレ・ル・デュクや、第17回、トマス・リックマンの項にも書きました。中世主義者は もっぱらゴチックに依存して、ロマネスクには親炙していませんでした。まだ十分な研究もなされていなかったのです。しかし、ヨーロッパがヨーロッパとなったのは、ロマネスクの時代だったと言えます。

というのは、キリスト教には紀元一千年問題というのがありました。キリスト生誕後一千年の間は至福の時代が続くが、紀元一千年に世界は滅び、人びとは最後の審判によって、善き者は天国に行き、悪しき者は地獄に落とされると信じられていました。大多数の人間は 善き行いよりも 悪しき行いをしていますので、紀元一千年が近づくにつれて、戦々恐々として、わが身を悔いていたのです。ところが、紀元一千年を迎えたその日、世界は崩壊もしなければ、人々は最後の審判を受けることもなかったのです。これぞ神の恩恵と、ヨーロッパ中の人々が教会堂へ、修道院へ、神へのお礼参りに出かけました。これが巡礼です。

最も重要な巡礼地はイェルサレム、ローマ、そしてヨーロッパの守護聖人・聖ヤコブの眠る、スペインの最果ての地、サンチャゴ・デ・コンポステラ(仏語では サン・ジャック・ド・コンポステル)でした。人々はパリやシャルトル、ヴェズレーやリヨンに結集して巡礼団を結成し、途中の町や村を見物して 聖堂をまわりつつ、ピレネー山脈を越えてサンチャゴまで 何か月も歩き続けたのでした。こうしてフランス人もドイツ人もイギリス人もスイス人もイタリア人も、巡礼路で交流し、聖堂建築を見て、その情報を持ち帰り、それによって国境を越えた、ヨーロッパ全体に共通する文化を作り上げていったのです。

これが起源一千年に始まる、11、12世紀のロマネスクの建築と文化です。そしてそれに先立つ文化をプレ・ロマネスク(仏語では プレ・ロマン)と呼ぶことになります。つまり、ヨーロッパが文化的統一体となったのはロマネスクの時代だと言えます。近代になって、ヨーロッパ文化の源流を求めた人々は、13、14世紀のゴチック様式を越えてロマネスク様式にたどりつき、19世紀末から 次第に深く調査研究をするようになりました。それを最もみごとに、ヴィジュアルに実現したのが、20世紀半ばに始まる、ゾディアックの『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』でした。

アンジェリコ・シュルシャンは 修道士でありながら絵を描き、美術の研究者でもありました。その師は アルベール・グレーズ(1881−1953)というキュビズムの画家ですが、その影響下に、現代美術から出発してフランス美術の源流へと遡り、中世のロマネスク美術を発見 (?) するに至ったのです。これを世に広めるべく 修道院内に出版所を開設するや、以後 45年にわたって精力的に活動し、特に『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』によって、フランスにおける美術出版の重要な一角を築きあげました(叢書のほとんどの巻には、彼が序文を書いています)。サント・マリ・ド・ラ・ピエール・キ・ヴィール修道院は、この叢書によって世界に知られた と言っても過言でありません。

ゾディアックの 2002-3年度カタログと、フランスのロマネスク 折りたたみ地図

最初は、この叢書がこれほど長く続くとは夢にも思わなかったのでしょう。ともかくも 当時知られていた、最も有名なロマネスク聖堂が多く所在する地方を採りあげて、1955年に 第1、2巻として出版したのでした。すなわち、ブルゴーニュ地方とオーヴェルニュ地方のロマネスク美術です。本の大きさは、美術書としては中判の 22cm × 17cm で、ページ数は どちらも 252ページでしたから、のちの巻の6割ほどの厚さです(第 60巻の『イル・ド・フランス・ロマーヌ』は 500ページもあります)。

しかしこれは通俗的な美術書(コーヒーテーブル・ブック)ではなく、学術的にも内容のある本なので、読書界から高く評価され(ブルゴーニュを執筆したのは、有名な中世史研究者のレーモン・ウルセルです)、版を重ねるごとに内容も より充実させ、私の所有する「ブルゴーニュ・ロマーヌ」は 1974年の第6版で、346ページに増補されています。こうして世の中から好意的に迎えられ、年に2、3冊ずつ、ロマネスク遺産の豊富な地域から、次第に あまり知られていない地域まで、学者の協力をえながら取材、撮影、編集、出版を50年にわたって続けました。フランス編は42冊に及びますが、第12巻からは早くもスペイン編が始まり、第48巻からはイタリア編が始まっています。

しかし、一修道院による半世紀にわたる出版活動は、21世紀を迎えると限界を迎えたのでしょうか、2001年にすべての出版権と販売権を、PVC (カトリック生活出版 Publications de La Vie Catholique) グループに売却して、その活動を終えました。残念なのは、ドイツ編が4巻で中断してしまったことです。その終盤期には、出版情報が私のところまで うまく伝わって来ず、何冊か購入しそこなった巻もあります。それでも、この『 ラ・ニュイ・デ・タン叢書 』がなかったら、私のロマネスクへの知識と理解と撮影旅行は、どんなに不十分なものになったろうかと思います。

では、以下に『ラ・ニュイ・デ・タン叢書』全 88巻のタイトルを 出版順に書き並べてみましょう。各巻が扱っている地方の属する国名を、右端に記しておきます(フランスだけは 巻数が多いので、北と南に分けておきます)。

LA COLLECTION DE LA NUIT DES TEMPS

全88巻の一覧表 (出版順に1〜88 までの番号がついている)

| 1 |

BOURGOGNE ROMANE |

ブルゴーニュ・ロマーヌ |

北フランス |

| 2 |

AUVERGNE ROMANE |

オーヴェルニュ・ロマーヌ |

南フランス |

| 3 |

VAL DE LOIRE ROMAN |

ヴァル・ド・ルワール・ロマン |

北フランス |

| 4 |

L'ART GAULOIS |

ラール・ゴルワ |

フランス |

| 5 |

POITOU ROMAN |

プワトゥ・ロマン |

南フランス |

| 6 |

TOURAINE ROMANE |

トゥレーヌ・ロマーヌ |

北フランス |

| 7 |

ROUSSILLON ROMAN |

ルション・ロマン |

南フランス |

| 8 |

SUISSE ROMANE |

シュイス・ロマーヌ |

スイス |

| 9 |

ANJOU ROMAN |

アンジュー・ロマン |

北フランス |

| 10 |

QUERCY ROMAN |

ケルシー・ロマン |

南フランス |

| 11 |

LIMOUSIN ROMAN |

リムーザン・ロマン |

南フランス |

| 12 |

CATALOGNE ROMANE -1 |

カタローニュ・ロマーヌ -1 |

スペイン |

| 13 |

CATALOGNE ROMANE -2 |

カタローニュ・ロマーヌ -2 |

スぺイン |

| 14 |

ANGOUMOIS ROMAN |

アングームワ・ロマン |

南フランス |

| 15 |

FOREZ-VELAY ROMAN |

フォレ・ヴレ・ロマン |

南フランス |

| 16 |

L'ART CISTERCIEN -1 |

ラール・システルシアン -1 |

フランス |

| 17 |

ROUERGUE ROMAN |

ルエルグ・ロマン |

南フランス |

| 18 |

L'ART IRLANDAIS -1 |

ラール・イルランデ -1 |

アイルランド |

| 19 |

L'ART IRLANDAIS -2 |

ラール・イルランデ -2 |

アイルランド |

| 20 |

L'ART IRLANDAIS -3 |

ラール・イルランデ -3 |

アイルランド |

| 21 |

TERRE SAINTE ROMANE |

テール・サント・ロマーヌ |

レヴァント |

| 22 |

ALSACE ROMANE |

アルザス・ロマーヌ |

北フランス |

| 23 |

CASTILLE ROMANE -1 |

カスティーユ・ロマーヌ -1 |

スペイン |

| 24 |

CASTILLE ROMANE -2 |

カスティーユ・ロマーヌ -2 |

スペイン |

| 25 |

NORMANDIE ROMANE -1 |

ノルマンデイー・ロマーヌ -1 |

北フランス |

| 26 |

NAVARRE ROMANE |

ナヴァール・ロマーヌ |

スペイン |

| 27 |

PÉRIGORD ROMAN |

ペリゴール・ロマン |

南フランス |

| 28 |

L'ART SCANDINAVE -1 |

ラール・スカンジナーヴ -1 |

スカンジナヴィア |

| 29 |

L'ART SCANDINAVE -2 |

ラール・スカンジナーヴ -2 |

スカンジナヴィア |

| 30 |

PYRÉNÉES ROMANES |

ピレネー・ロマーヌ |

南フランス |

| 31 |

GUYENNE ROMANE |

ギュイェンヌ・ロマーヌ |

南フランス |

| 32 |

BERRY ROMAN |

ベリー・ロマン |

北フランス |

| 33 |

SAINTONGE ROMANE |

サントンジュ・ロマーヌ |

南フランス |

| 34 |

L'ART CISTERCIEN -2 |

ラール・システルシアン -2 |

ヨーロッパ |

| 35 |

ARAGON ROMAN |

アラゴン・ロマン |

スペイン |

| 36 |

LEON ROMAN |

レオン・ロマン |

スペイン |

| 37 |

CORSE ROMANE |

コルス・ロマーヌ |

南フランス |

| 38 |

PRÉROMAN HISPANIQUE -1 |

プレロマン・イスパニック -1 |

スペイン |

| 39 |

GALICE ROMANE |

ガリス・ロマーヌ |

スペイン |

| 40 |

PROVENCE ROMANE -1 |

プロヴァンス・ロマーヌ -1 |

南フランス |

| 41 |

NORMANDIE ROMANE -2 |

ノルマンデイー・ロマーヌ -2 |

北フランス |

| 42 |

HAUT-POITOU ROMAN |

オー・プワトゥ・ロマン |

南フランス |

| 43 |

LANGUEDOC ROMAN |

ラングドック・ロマン |

南フランス |

| 44 |

BENDÉE ROMANE |

ヴァンデ・ロマーヌ |

北フランス |

| 45 |

NIVERNAIS-BOURBONNAIS |

ニヴェルネ・ブルボネ・ロマン |

北フランス |

| 46 |

PROVENCCE ROMANE -2 |

プロヴァンス・ロマーヌ -2 |

北フランス |

| 47 |

L'ART MOZARABE |

ラール・モザラブ |

スペイン |

| 48 |

LOMBARDIE ROMANE |

ロンバルディ・ロマーヌ |

イタリア |

| 49 |

HAUT-LANGUEDOC ROMAN |

オー・ラングドック・ロマン |

南フランス |

| 50 |

GASCOGNE ROMANE |

ガスコーニュ・ロマーヌ |

南フランス |

| 51 |

PIÉMONT-LIGURIE ROMAN |

ピエモン・リギュリー・ロマン |

イタリア |

| 52 |

FRANCHE-COMTÉ ROMANE |

フランシュ・コンテ・ロマーヌ |

北フランス |

| 53 |

OMBRIE ROMANE |

オンブリー・ロマーヌ |

イタリア |

| 54 |

ALPES ROMANES |

アルプス・ロマーヌ |

南フランス |

| 55 |

CHAMPAGNE ROMANE |

シャンパーニュ・ロマーヌ |

北フランス |

| 56 |

CAMPANIE ROMANE |

カンパニー・ロマーヌ |

イタリア |

| 57 |

TOSCANE ROMANE |

トスカーヌ・ロマーヌ |

イタリア |

| 58 |

BRETAGNE ROMANE -1 |

ブルターニュ・ロマーヌ |

北フランス |

| 59 |

ANGLETERRE ROMANE -1 |

アングルテール・ロマーヌ -1 |

イギリス |

| 60 |

ILE-DE-FRANCE ROMANE |

イル・ド・フランス・ロマーヌ |

北フランス |

| 61 |

LORRAINE ROMANE |

ロレーヌ・ロマーヌ |

北フランス |

| 62 |

EMILIE ROMANE |

エミリー・ロマーヌ |

イタリア |

| 63 |

ECOSSE ROMANE |

エコス・ロマーヌ |

イギリス |

| 64 |

MAINE ROMANE |

メーヌ・ロマーヌ |

北フランス |

| 65 |

SICILE ROMANE |

シシル・ロマーヌ |

イタリア |

| 66 |

PORTUGAL ROMAN -1 |

ポルチュガル・ロマン -1 |

ポルトガル |

| 67 |

PORTUGAL ROMAN -2 |

ポルチュガル・ロマン -2 |

ポルトガル |

| 68 |

POUILLES ROMANES |

プーユ・ロマーヌ |

イタリア |

| 69 |

ANGLETERRE ROMANE -2 |

アングルテール・ロマーヌ -2 |

イギリス |

| 70 |

CALABRE BASILICATE |

カラブル、バジリカート |

イタリア |

| 71 |

BELGIQUE ROMANE |

ベルジック・ロマーヌ |

ベルギー |

| 72 |

SARDAIGNE ROMANE |

サルデーニュ・ロマーヌ |

イタリア |

| 73 |

LYONNAIS SAVOIE ROMANS |

リヨネ、サヴワ・ロマン |

南フランス |

| 74 |

ABRUZZES ROMANS |

アブリュッズ・ロマン |

イタリア |

| 75 |

VIVARAIS GÉVAUDAN |

ヴィヴァレ、ジェヴォーダン |

南フランス |

| 76 |

VÉNÉTIE ROMANE |

ヴェネシー・ロマーヌ |

イタリア |

| 77 |

DAUPHINÉ ROMANE |

ドーフィネ・ロマーヌ |

南フランス |

| 78 |

ROME ET LATIUM ROMANS |

ローム・エ・ラショム・ロマン |

イタリア |

| 79 |

PALATINAT ROMAN |

パラチーナ・ロマン |

ドイツ |

| 80 |

MARCHES ROMANES |

マルシュ・ロマーヌ |

イタリア |

| 81 |

PAYS-BAS ROMANS |

ペイ・バ・ロマン |

オランダ |

| 82 |

NORD ROMAN |

ノール・ロマン |

北フランス |

| 83 |

BAVIÈRE ROMANE |

バヴィエール・ロマーヌ |

ドイツ |

| 84 |

TERRES DE BOURGOGNE |

テール・ド・ブルゴーニュ |

北フランス |

| 85 |

SAXE ROMANE |

サックス・ロマーヌ |

ドイツ |

| 86 |

TERRES DE ROUERGUE |

テール・ド・ルエルグ |

南フランス |

| 87 |

PAYS BASQUE ROMAN |

ペイ・バスク・ロマン |

スペイン |

| 88 |

WESTPHALIE ROMANE |

ウェストファリ・ロマーヌ |

ドイツ |

各巻のタイトルは、「○○地方のロマネスク」という意味で、フランス編のみならず、スペイン編、イタリア編、ドイツ編とも、古い地方名を用いています。日本でいえば、新潟県のロマネスクではなく「越後のロマネスク」とか、長野県のロマネスクではなく「信濃のロマネスク」、といったところでしょう。

ところで 「ロマネスク」 Romanesque というのは英語であって、フランス語では 「ロマン」 Roman と言います。長編小説のことも仏語で「ロマン」 Roman と言うので、やや まぎらわしい。その形容詞形「ロマネスクの」もまた 「ロマン」 Roman ですが、これは男性形であって、女性形は e がついて 「ロマーヌ」 Romane になります。英語と違って、仏語の名詞は 固有名詞であっても 男性か女性か、時には中性と決まっていて、名詞を修飾する形容詞も それに応じて男性形か女性形をとります(また、特に長くない形容詞は、名詞の前ではなく、後にきます)。

国や地方が、男か女かに決められているというのは 奇妙な感じがしますが、別に その国民性が男性的か女性的か ということを判断しているわけではありません。多少の例外はありますが、名前の語尾が e であれば女性、e でなければ男性です。例えば、フランス France は 語尾が e なので女性ですが、日本 Japon は そうでないので男性です。フランス人よりも日本人のほうが男性的 という意味ではありません。

フランスの地方名もそうです。ペリゴール地方 Perigord は男性なので、形容詞も男性形となり、「ペリゴール・ロマン」 Perigord Roman となり、ブルゴーニュ地方 Bourgogne は女性なので、形容詞も女性形となり、「ブルゴーニュ・ロマーヌ」Bourgogne Romane となります。(文字通りには 「ロマネスクのブルゴーニュ」の意ですが、「ブルゴーニュ地方のロマネスク美術」と訳したほうが、解りやすいでしょう。)

さて このサイトで紹介するのは、『 ラ・ニュイ・デ・タン叢書』全 88巻に、それと密接に関連する ゾディアックの姉妹編図書5巻を加えて、全部で 93冊となります(もっとも 私の蔵書には6冊が欠けているので、87冊となりますが)。この膨大な量を「一挙に」紹介することはできないので、下記の4回に分割して、このサイトに載せることにしました。

第1回 フランス 北部 18巻 (A列 9巻、B列 9巻)

第2回 フランス 南部 24巻 (C列 12巻、D列 12巻)

第3回 ヨーロッパ 南部 27巻 (イベリア半島 13巻、イタリア 14巻)

第4回 ヨーロッパ 北部 15巻 (ブリテン諸島 6巻、ドイツ 4巻、その他5巻)

+ 特定主題 9巻 (ガリア、シトー会、レバント、その他5巻)

第50巻 ガスコーニュ、第52巻 フランシュ・コンテまでは、巻末に 英語と独語のレジュメがついていていましたが(スペイン編にはスペイン語のレジュメも)、第48巻のロンバルディ・ロマンでイタリア編を始めた時に 廃止されました。したがって 『 ラ・ニュイ・デ・タン叢書 』全巻を十分に活用するためには、ある程度フランス語が読めることが必要になります(旅行の資料として利用するためであれば、英語からの類推と写真だけで、十分 役にたちますが)。

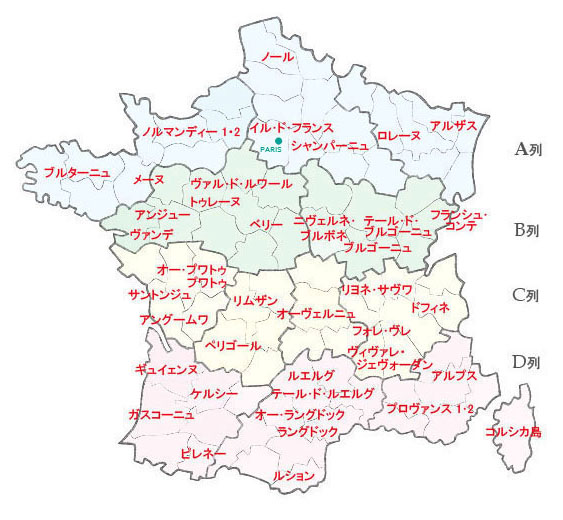

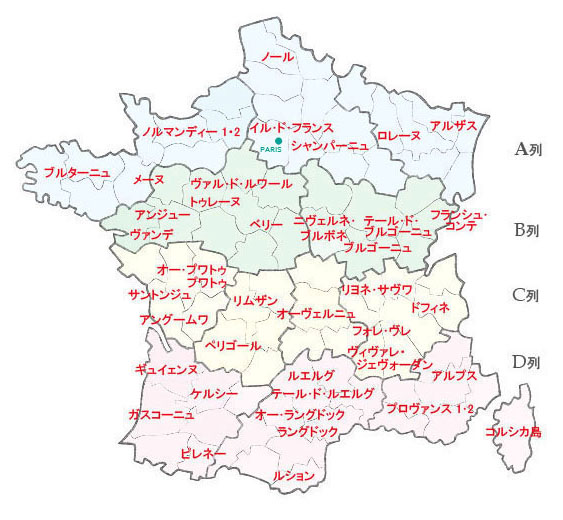

フランス編、各巻の位置図(全42巻)

いよいよ 各巻の紹介になります。まずフランス編ですが、フランスは、『 ラ・ニュイ・デ・タン叢書』が本来 目的とした国ですから、刊行が進むにつれて 地域が より詳しく細分化されていきました。最終的に 42巻にもなったので、これらを どのように配列するか 悩みました。まず全巻をフランスの地図の上にプロットすることにしました。頼りにした地図は、デュクロ社の "1000 Eglises Romanes de France" (フランスの 1,000 のロマネスク聖堂)という本に載っている分県地図でした。フランスは 96の「県」département に分割されますが、これを、各地方のロマネスク聖堂の建築的共通性でくくって、13の地方にグルーピングしています(行政上でグルーピングした 13の「地域圏」Région とは異なります)。

この上に、叢書各巻のタイトルを該当場所にプロットしてみました。そして これらのグルーピングに基づいて、北から南へ、機械的に4列に分割して(上の地図の 色分け)、青を A列、緑を B列、黄を C列、赤を D列と名付けました。各列に含まれる巻を西から東へ(地図上では左から右へ)の順に配列しようというわけです。上の地図と見比べながら探すことによって、 多少は、自分のほしい巻にたどり着きやすくなったと思います。

この「古書の愉しみ」のサイトの大きさからいって、一回に紹介するのは2列が限度と思いますので、今回を「フランス北部編」として A列と B列、次回に「フランス南部編」として、C列と D列の巻を扱うことにします。

各巻の項で、発行年度の右に書いてある地名は、その巻において 多くの写真と解説によって詳しく紹介されている、主な聖堂の地を示しています。その次の行には、片面印刷のカラー写真ページの数と、エリオ・グラヴュール印刷による 美しいモノクロ写真(ほとんどはページ大)の点数を 記しておきました。

北部フランス編 A列、各巻の位置図(9巻)

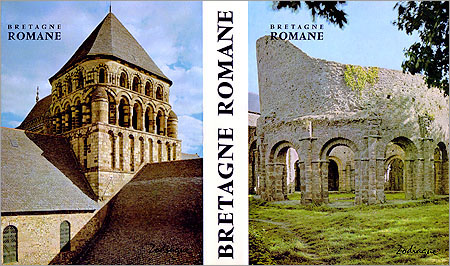

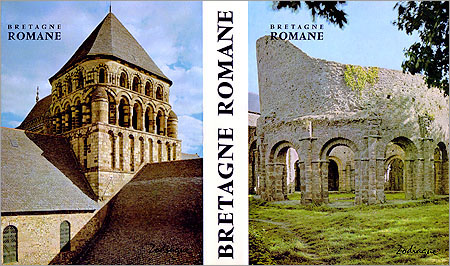

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 58.

ブルターニュ・ロマーヌ

フランス北西部、ブルターニュ地方のロマネスク美術と建築。

1982年 ルドン、ディナン、ペロ・ギレック、ロクチュディ、他。

22×17cm、402ページ(カラー5葉、モノクロ 178点)

イヴェール・パスカル・カステルが執筆。総論はルイ・マリ・チレ。

ジャケット左は ルドンの聖ソヴール聖堂、右は ランレフの円形聖堂遺跡。

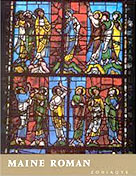

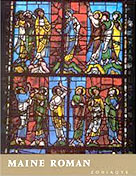

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 64. メーヌ・ロマン

メーヌ地方のロマネスク, 1985年

フランス編では この巻のみ、私の蔵書に欠けている。

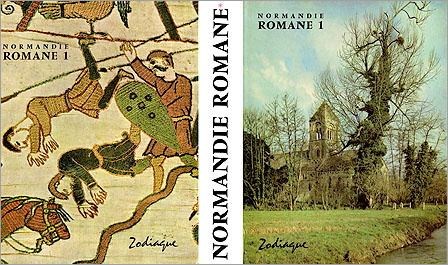

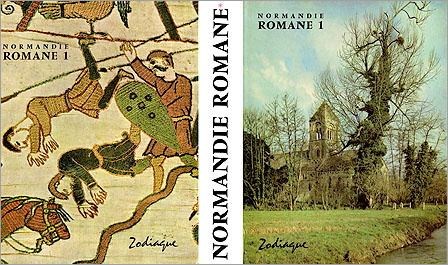

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 25.

ノルマンディー・ロマーヌ -1

フランス北東部、ノルマンディー地方のロマネスク美術と建築-1。

第2版 1975年 サン・テチエンヌ、タオン、スリジー、レセー、他。

22×17cm、348ページ(カラー4葉、モノクロ 146点)

リュシアン・ミュッセが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は バイユーのタピスリー、右は タオンの聖ピエール聖堂。

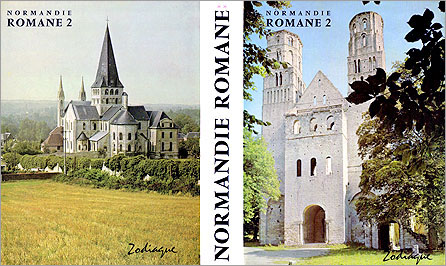

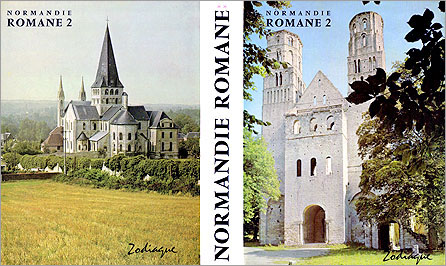

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 41.

ノルマンディー・ロマーヌ -2

フランス北東部、ノルマンディー地方のロマネスク美術と建築-2。

1954年 ベルネー、ジュミエージュ、ボシェヴィル、サン・ワンドリル、他。

22×17cm、322ページ(カラー4葉、モノクロ 157点)

リュシアン・ミュッセが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は ボシェヴィルのサン・ジョルジュ聖堂、

右は ジュミエージュの修道院聖堂遺跡。

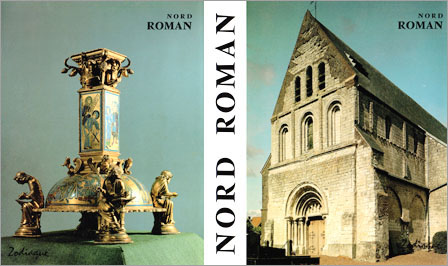

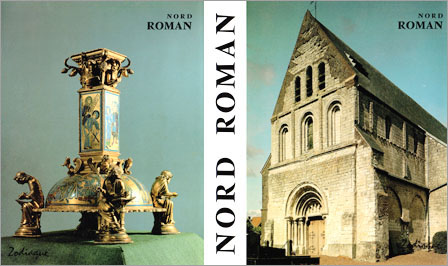

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 82.

ノール・ロマン

フランス北部、ノール地方のロマネスク美術と建築。

1981年 目次: 序、建築、彫刻、装飾工芸、彩飾写本。

22×17cm、352ページ(カラー 36葉、モノクロ 117点)

ジャック・チエボーとエルヴェ・ウルセルが執筆。

ジャケット左は サン・トメールのサン・デラン博物館の大燭台足、右は ウシャンの聖堂。

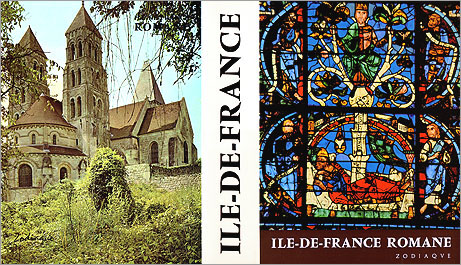

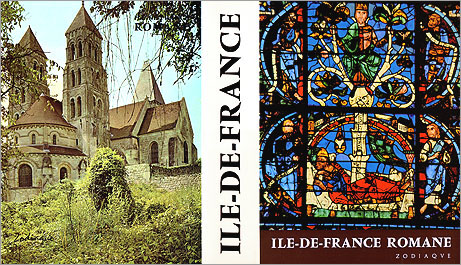

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 60.

イル・ド・フランス・ロマーヌ

フランス北部、イル・ド・フランス地方のロマネスク美術と建築。

1983年 パリ、サン・ドニ、サン・テチエンヌ、エタンプ、シャルトル、他。

22×17cm、500ページ(カラー7葉、モノクロ 211点)

アンヌ・プラーシュが執筆。

ジャケット左は モリアンヴァルの修道院聖堂、右は シャルトルの大聖堂のステンドグラス。

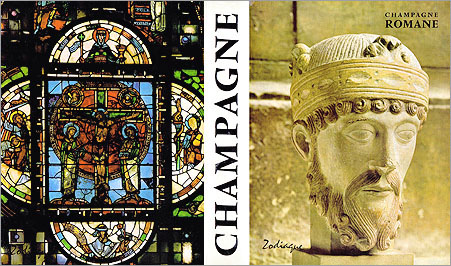

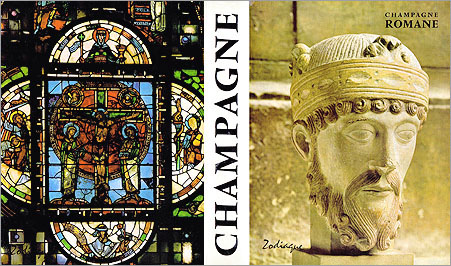

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 55.

シャンパーニュ・ロマーヌ

フランス北部、シャンパーニュ地方のロマネスク美術と建築。

1986年 プロヴァン、アルデンヌ、オーブ、ランス、シャロン・シュル・マルヌ、他。

22×17cm、372ページ(カラー6葉、モノクロ 160点)

アンヌ・プラーシュと数人が執筆。 ジャケット左は シャロン・シュル・マルヌの

大聖堂のステンドグラス、右は ランスのサン・レミ博物館のロテール像。

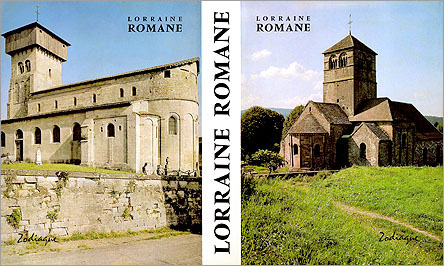

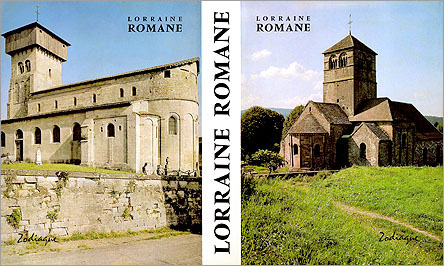

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 61.

ロレーヌ・ロマーヌ

フランス北東部、ロレーヌ地方のロマネスク美術と建築。

1984年 ヴェルダン、ヴォメクール・シュル・マドン、サン・ディエ、他。

22×17cm、344ページ(カラー4葉、モノクロ 162点)

ハンス・ギュンター・マルシャルと ライナー・シュロッタが執筆。

ジャケット左は デュニー・シュル・ムーズの聖堂、右は シャン・ル・デュックの聖堂。

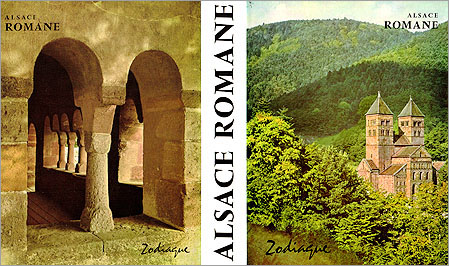

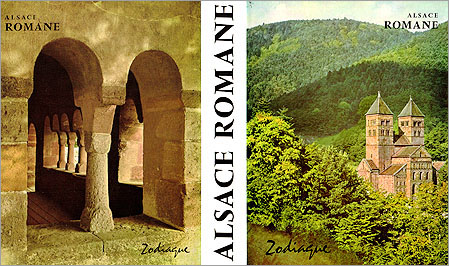

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 22.

アルザス・ロマーヌ

フランス北東部、アルザス地方のロマネスク美術と建築。

第2版 1970年 オットマルスハイム、エシャウ、ミュールバッハ、ロスハイム、他。

22×17cm、356ページ(カラー4葉、モノクロ 155点)

ロベール・ウィルが執筆、総論はハンス・ハウク。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は エプフィグの聖堂の回廊、右は ムルバッハの修道院聖堂遺跡。

北部フランス編 B列、各巻の位置図(9巻)

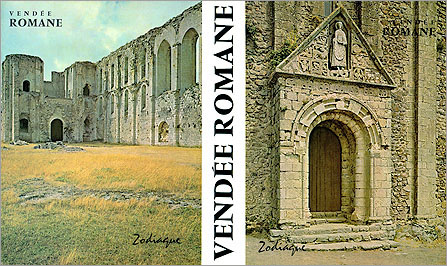

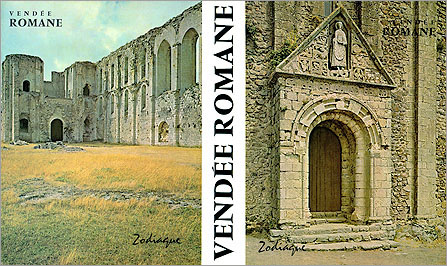

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 44.

ヴァンデ・ロマーヌ

フランス西部、ヴァンデ(低地プワトゥ)地方のロマネスク美術と建築。

1986年 ニウル・シュル・オティーズ、パルトゥネ・ル・ヴュー、他。

22×17cm、338ページ(カラー5葉、モノクロ 139点)

ミシェル・ディランジュが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は メルゼの修道院聖堂遺跡、右は ブレムのサン・ニコラ聖堂。

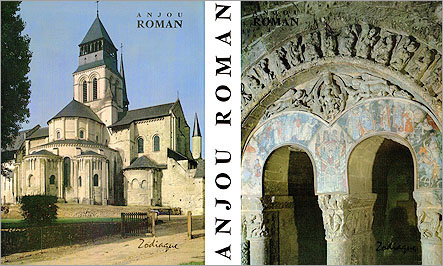

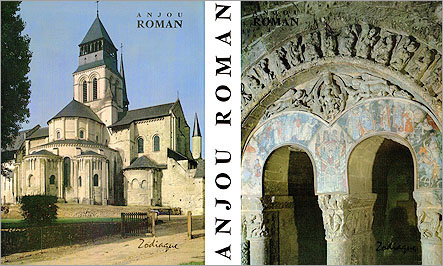

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 9.

アンジュー・ロマン

フランス西部、アンジュー地方のロマネスク美術と建築。

第2版 1987年 キュノー、フォンテヴロー、アンジェ、他。

22×17cm、348ページ(カラー14葉、モノクロ 112点)

アンジェの図書館にある写本の細密画をカラーで多く載せている。

マルセル・デイルが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左はフォントゥヴローのノトルダーム聖堂、

右はアンジェのサン・トーバン修道院・集会室。

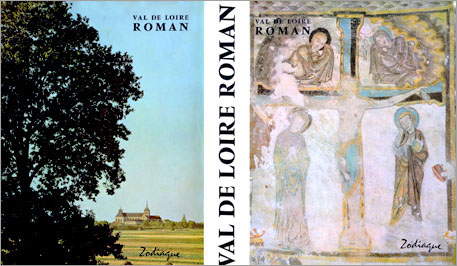

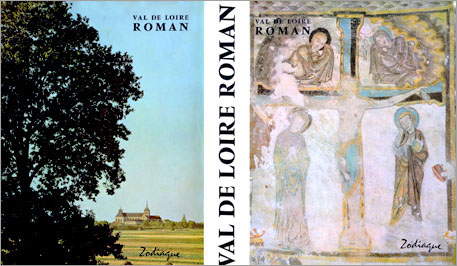

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 3.

ヴァル・ド・ルワール・ロマン

フランス北部、ルワール渓谷のロマネスク美術と建築。

第3版 1980年 サン・ブヌワ・シュル・ルワール、ジェルミニー・デ・プレ、

サン・テニャン・シュル・シェール、モントワール、他。

22×17cm、386ページ(カラー 8葉、モノクロ 139点)

名高い サン・ブヌワ・シュル・ルワール修道院に 94ページを費やしている。

ジャン・マリ・ベルランが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は サン・ブヌワ・シュル・ルワールの遠望、

右は サン・ジャック・デ・ゲレの聖堂壁画。

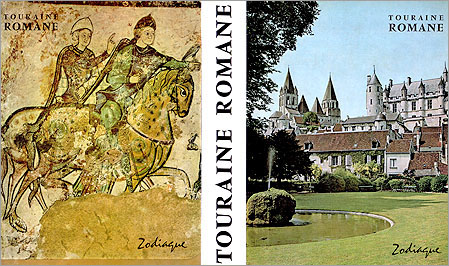

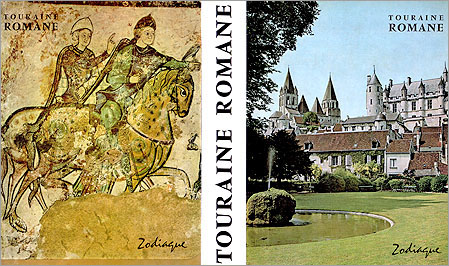

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 6.

トゥレーヌ・ロマーヌ

フランス中部、トゥレーヌ地方のロマネスク美術と建築。

第3版 1987年 トゥール、シノン、コルメリー、タヴァン、

ラ・リッシュ、ロッシュ、ル・リジェ、他。

22×17cm、366ページ(カラー11葉、モノクロ 126点)

主に シャルル・ルロンが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は シノンのフレスコ画、右は ロッシュのサン・トゥルス聖堂遠望。

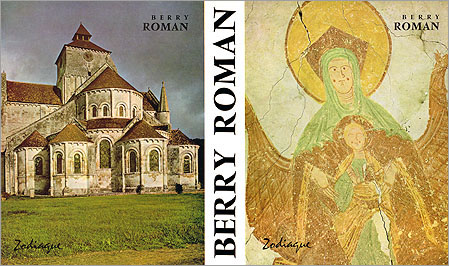

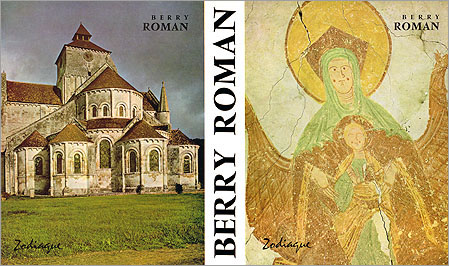

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 32.

ベリー・ロマン

フランス中部、ベリー地方のロマネスク美術と建築。

1976年 フォンゴンボー、ヌヴィ・サン・セピュルクル

、シャトーメヤン、ラ・セル・ブリュエール、ブリネー、他。

22×17cm、338ページ(カラー5葉、モノクロ 145点)

主に ジャン・ファヴィエールが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は フォンゴンボーの修道院聖堂、右は パリュオーの聖堂のアプス壁画。

ヌワールラックの修道院は『ラール・システルシアン -1 』で扱っているので、この巻にはない。

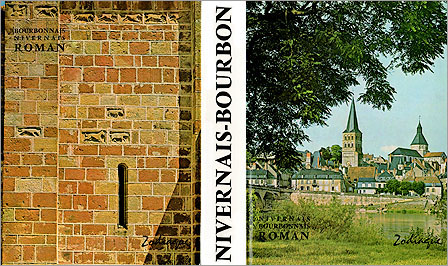

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 45.

ニヴェルネ・ブルボネ・ロマン

フランス中部、ニヴェルネ・ブルボネ地方のロマネスク美術と建築。

1986年 ヌヴェール、ラ・シャリテ、サン・レヴェリアン、スーヴィニー、他。

22×17cm、368ページ(カラー4葉、モノクロ 162点)

ジャン・デュポンが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は アゴンジュのノトル・ダーム聖堂の鐘楼壁面、

右は ラ・シャリテ・シュル・ルワールのノトル・ダーム聖堂遠望。

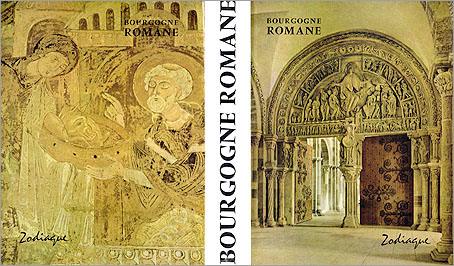

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 1.

ブルゴーニュ・ロマーヌ

フランス中部、ブルゴーニュ地方のロマネスク美術と建築。

第6版 1974年 ディジョン、トゥルニュ、クリュニー、ベルゼ・ラ・ヴィル、

パレ・ル・モニュアル、ソーリュー、オータン、ヴェズレー、他。

22×17cm、346ページ(カラー9葉、モノクロ 133点)

レーモン・ウルセルが執筆。 英語と独語のレジュメ付。

ジャケット左は ベルゼ・ラ・ヴィルの聖堂の壁画、右は ヴェズレーのラ・マドレーヌ聖堂。

ラ・マドレーヌ聖堂については、「世界建築ギャラリー」の当該ページを参照。

フォントネーと ポンティニーの シトー会修道院は

『ラール・システルシアン -1 』で扱っているので、この巻にはない。

オーヴェルニュ・ロマーヌと共に「ラ・ニュイ・デ・タン叢書」の最初に出版された巻。

初版は 1955年で、252ページしか なかった。(ウェブサイト上の写真)

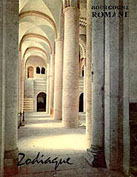

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 84.

テール・ド・ブルゴーニュ

フランス中部、ブルゴーニュ地方のロマネスク美術と建築。

1995年 上記のブルゴーニュ・ロマーヌの巻の補遺編。

22×17cm、408ページ(カラー15葉、モノクロ 138点)

「芸術と郷土」シリーズの一冊(他には テール・ド・ルエルグ の巻のみ)

レーモン・ウルセルが執筆。

ジャケット左は ヴェズレーのラ・マドレーヌ聖堂の柱頭、右は イランシーの聖堂と田園。

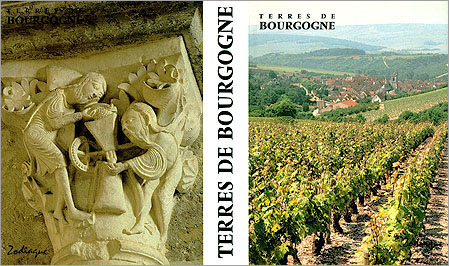

ラ・ニュイ・デ・タン叢書 52.

フランシュ・コンテ・ロマーヌ

フランス東部、フランシュ・コンテ地方のロマネスク美術と建築。

1989年 ギニー、ブザンソン、サン・タンドレ・ド・バゲ、他。

22×17cm、344ページ(カラー4葉、モノクロ 155点)

最後部に、ブレス地方のロマネスクの章を加えている。

主に ルネ・トゥルニエが執筆。 英語と独語のレジュメ付(この巻が最後)

ジャケット左は メリゼの聖堂、右は ボーム・レ・メシューの景観。

( 2015 /05/ 01 )

|