高山林次郎 著 『樗牛全集』第1巻「美学及美術史」

明治37年 (1904) 1月、博文館、定価1円50銭

布装ハードカバー、天金、302+ 234 pp. 挿絵 24図、23 x15 ×3 cm

函入りソフトカバー、1円30銭、博文館

『樗牛全集』は 大正3年 (1914) には、日記なども含めて

再編集され、全7巻に増補・拡大の上、再出版されました。

『樗牛全集』第1巻の表紙、明治37年 (1904) 各巻の表紙に

「吾人は 須(すべか)らく 現代を超越せざるべからず 高山林次郎」

と書かれています。 せちがらい世の中を超越して 理想に生きよ、

ということでしょうか。 岡倉天心の 次の狂歌を思い出させます。

「奇骨侠骨、 開落栄枯もなんのその、堂々男子は死んでもよい」

岡倉は 50歳の若さで没しましたが (1913) 、高山は さらに若く、

わずか 31歳で亡くなりました (1902)。二人とも長生きしていれば、

立派な「日本美術史」を完成させたことでしょう。

高山林次郎の 「樗牛全集」第1巻、明治37年 (1904) 1月、博文館

全巻の扉と、『日本美術史 未定稿』の目次の1ぺージ目

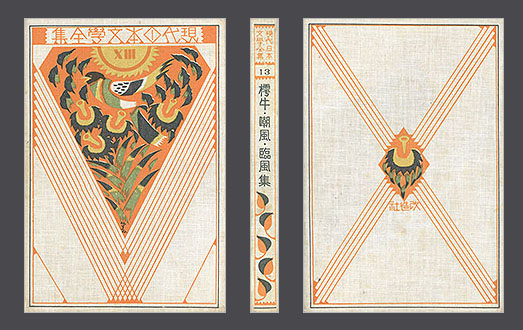

この巻には 美学関係の諸論考と「日本美術史(未定稿)のみの収録なので、樗牛の他の作品を読むために、昭和3年 (1928) の『現代日本文学全集』( 改造社)第 13巻「樗牛・潮風・臨風集」の古書を買い求めました。なぜ この古書を選んだかというと、この文学全集こそ、昭和の「円本ブーム」の先陣をきった全集で、しかも その装幀が、日本のアール・デコのブック・デザインを 代表するものだからです。

『現代日本文学全集』第13巻「高山樗牛・姉崎潮風・笹川臨風 集」

布装 セミハードカバー、杉浦非水 装幀、昭和3年 (1928)、改造社

22 × 15 × 2.5 cm、560 pp、函入り、定価1円。

布装ハードカバー版もあり、定価1円40銭だが、同じ杉浦非水の

装幀とはいえ、橙色 単色の 地味なものだった。

改造社というのは、山本実彦が大正8年(1919)に興して 大正時代から 昭和戦前にかけて 精力的に活動した出版社で、円本ブームの嚆矢である『現代日本文学全集』は、絶頂期の 図案家・杉浦非水が アールデコ調の装幀をしています。全集の宣伝文には、「菊判 六号活字 総振仮名付、瀟洒(しょうしゃ)な新式の装幀で 書斎の一美観」と あります。パリで「アールデコ展」が開催されたのは、本来予定されていた 1915年よりも 世界大戦のために 10年遅れて、この全集が開始された 大正14年 (1925) の 4〜11月のことです。

姉崎 潮風(あねさき とうふう)こと 姉崎正治(まさはる、1873ー1949) は、帝大の哲学科で 高山林次郎(樗牛)と同級の親友だったので、樗牛が没すると ただちに『樗牛全集』の編纂に従事し、翌年に出版しました。姉崎は 若き日には文学志向でしたが、のちに 東京帝国大学教授となって 宗教学講座を開設し、日本の宗教学の総帥となりました。この巻では、姉崎が 38歳の明治 43年に書いた「聖者の故郷 アッシジ」と題する、聖フランチェスコの足跡を訪ねた紀行文が、なかなか面白い(3段組み 25ページ)。

|