| ケーララ地方のヒンドゥ寺院 |

| ケーララ地方のヒンドゥ寺院 |

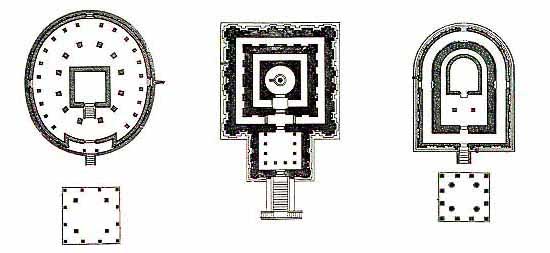

ケーララ寺院の平面の3タイプ

(From H. Sarkar: An Architectural Survey of Temples of Kerala)

まずケーララ州の伝統的なヒンドゥ寺院の本堂(シュリー・コーヴィル)の平面形であるが、これには3つのタイプがある。円形プラン、方形プラン、そして前方後円形プランである。このうち、よそには見られない円形プランが多いのはケーララの特色で、時にはそれが楕円形のプランにもなる。ヴァイコムにあるシヴァ寺院はその一例で、楕円錐形の大屋根が架かり、銅板で葺かれている。この単純な全体像とは対照的に、壁面には極彩色の壁画が連続して描かれ、窓廻りの装飾と方杖状の木彫とがあいまって華やかな外観を見せている。

スリランカのポロンナルワにはワタダーゲと呼ばれる 12世紀の円堂の仏教遺跡がある。中央に小ストゥーパを祀って2列の石柱をめぐらせ、円形平面の壁で周囲を囲い、さらにそのまわりに石柱が建ち並ぶ。上部は失われてしまったが、おそらく木造の円錐形屋根が架けられていたのであろうと考えられる。

ヴァダックンナータ寺院の諸堂と ナマスカーラ・マンダパ、トリチュール

トリチュールの有名なヴァダックンナータ寺院には三つの祠堂が並んでいて、その内二つが円堂、もう一つが方形プランの堂である。方形の堂の前面にはしばしば拝堂(ムカー・マンダパ)が突き出し、切妻屋根が架けられる。さらにその手前には、円堂の場合も、独立した礼堂(ナマスカーラ・マンダパ)があり、これは木造の方形屋根を石柱が支えるオープン・マンダパである。 一方、前方後円形プランはもともと古代の仏教寺院から受け継いだものと考えられる。 アジャンターやエローラーなどの石窟寺院におけるチャイティヤ窟はだいたいこのプランである。 それが次第に南方に伝えられ、カルナータカ地方におけるアイホーレのヒンドゥ寺院などをへてケーララ地方へもたらされたのであろう。前面の切妻部は、石窟寺院においては実際の 「チャイティヤ窓」 であったが、ここでは窓の機能をほとんど失い、木彫装飾の舞台となっている。

聖室のまわりに繞道のない本堂はニランダーラと呼び、繞道がまわるのをサーンダーラと呼ぶが、規模が大きくなると二重の繞道を備えるようになる。巡拝者は礼拝行為として、これを時計回りに巡るのである。 後期の寺院ではナーランバラムの入口に堂々たるエントランス・マンダパが建てられていて、カヴィユールのマハーデーヴァ寺院ではその格天井に、彫刻のミニアチュールとでもいうべき緻密な木彫が見られる。その神像や戦士像はケーララ地方の伝統芸能である「カタカリ」の役者を連想させよう。

壁画はコーチンのマッタンチェリ宮殿とエットマヌールのマハーデーヴァ寺院、それにパドマナーバプラムの王宮のものが有名で、いずれも 16世紀以降のものであるが、独特のケーララ様式を見せている。インドには彫刻に比べて壁画の量が少ないが、これらはアジャンターの石窟寺院における壁画の伝統を受け継ぐものであろう。 |