| ラダツク地方の仏教僧院 |

神谷武夫

| ラダツク地方の仏教僧院 |

神谷武夫

|

初めてラダック地方を旅したのは6年前であったが、その時はチャンディーガルから飛行機で飛んだので、たちまち高山病にかかってしまった。ホテルのある唯一の町、レー は海抜 3,500mなので富士山の山頂とほぼ等しく、ここへ一気に飛ぶと気圧の関係で体のあちこちに変調をきたすことになる。連日頭痛に苦しめられ動悸や息切れに悩まされることになったが、さらにゴンパがたいてい丘の上にあり、そこまで登るということが実につらいのである。何日もつきあってくれたタクシーの運転手に三脚やカメラを持ってもらい、それでもゼイゼイと息をしながら休み休み登らねばならなかった。 カシュミール地方では前3世紀のアショーカ王の時代に仏教がひろまり、多くの仏教寺院が木造またはレンガ造で建てられたものの、それらはまったく残っていない。後5世紀頃には中国僧の法顕(ほっけん)が、7世紀には玄奘(げんじょう)が訪れて仏教の隆盛を伝えている。ラダック地方もその影響を受けたはずだが、10世紀以前の記録はない。美術の上ではカシュミールの影響を強く受けたラダックであるが、本格的に仏教が栄えるのは、9世紀のチベットにおきた内乱のために多くの高僧がこの地に難を避けて来てからである。

チェムレ・ゴンパと、堂内の壁画(ヤブユム像) したがってラダックの仏教はラマ教とも呼ばれるチベット仏教であって、大乗仏教の後期密教を伝えている。ラダックにおける仏教を確立したリンチェンサンポは 10世紀にインドに留学したあと仏典の翻訳に努めるとともに、ラダックに 108の寺院を建立したとも伝えられる。インド本土においては 13世紀に仏教が滅びるのだが、その最終段階の仏教が西チベットとも呼ばれるラダック地方において、10世紀から現代まで連綿と受け継がれているのである。

チベットにおける仏教は、大きくニンマ派、サキャ派、紅帽派とも呼ばれるカーギュ派、そして 14世紀にツォンカパが創始して黄帽派とも呼ばれるゲールク派の4派に分かれ抗争を繰り返したが、最終的には新派のゲールク派が勝利を収め、ダライ・ラマが法主となった。

ラダックのゴンパを訪れると、男の子供はいるが女性はいないという、男だけの共同社会を見ることになる。長子相続の制度によって次男以下は出家してゴンパに入るのを通例とするので、ゴンパには大勢の人が住み、一個の村のようなおもむきを呈する。日本の仏教寺院とちがって、本来のサンガーラーマ(僧院)の姿を踏襲している。

ラダックのゴンパは古い時代には純木造であったらしいが、それらはまったく残っていず、現在見ることのできるゴンパは基本的に石や日乾しレンガの外壁と、内部の木造との混構造である。その最大の理由は木材に乏しいということにあるが、ではなぜ石やレンガだけで建てなかったのかといえば、アーチやドームの構法を知らなかったからである。

壁は通常日乾しレンガで造られる。時には型枠を組んで、そこに石ころ入りの粘土を流し込んで固めるという、現代のコンクリートのようなやり方をする。しかし板材に乏しいので、その場合の型枠も柳の細枝を絡み合わせた荒いものであって、その上をまた土塗りで仕上げるのである。

壁は土のプラスターで仕上げられるが、土は川床から持ってこられることが多い。そこには雲母が含まれ、外壁が輝くからである。またひび割れしないように、粘土が多く含まれる土が選ばれ、コテを使わずに手で塗られる。窓の周囲が黒く塗られるのは、理由は不明だがチベットと共通する特徴で、ラダック建築に独特の表情を与える。 カシュミールのシュリーナガルからラダックのレーに向かって車でやってくると、カルギルで1泊したあと最初に出会う大きなゴンパが ラマユル である。レーからは 125キロメートルで、まるで月世界のような荒涼とした風景の中に斜面型の村のような姿で目を奪う。ほとんどは近世の建物であるが創建は 10世紀にさかのぼり、インドの密教行者ナーローパによるとされるシンゲースガン(獅子堂)は小規模ながら 11世紀の木造架構を見せている。きわめて単純な堂であるが、柱頭にはイオニア式の装飾の名残も見られる。

リゾン・ゴンパは車で行くことができず、途中から山間を歩かねばならないが、山の間から不意に現れる姿は印象深い。19世紀の新しい僧院なのでまとまりよく造られ、階段状をなす斜面型僧院の特徴をよく示している。アルチを過ぎるとサスポルの小寺院があり、次いで街道をそれると リキール・ゴンパ がある。 これは 12世紀に王室によって創建され、ラダックにおけるゲールク派の根拠地となった。丘の上に建つ大規模な僧院の姿はまるで要塞のようである。 門をくぐると回廊に囲まれた前庭があり、カラフルに彩色されたドゥカン(勤行堂)が面している。 レーの近くになると 11世紀の創建になる格式の高いスピトゥク・ゴンパと、街道から北へ数キロメートル行った 16世紀創建のフィヤン・ゴンパがある。ともに仮面舞踊による祭礼で知られ、回廊で囲まれた前庭をもっている。フィヤン・ゴンパは大規模で、前庭から建物にはさまれた階段を上ると中庭に出て、さらにその正面にドゥカンへ上る階段があるという、変化に富んだ空間構成をしている。ラダックの他のゴンパと同じように、堂内は中国風に彩色されていて、壁面にはいたるところ壁画が描かれている。

レーの町の郊外には平地型のサンカル・ゴンパがあり、ドゥカンと中庭をはさんで向かい合う僧坊は魅力的な低層集合住宅のおもむきである。

レーから東南に道を取ると 20キロメートルほどで 15世紀創建の ティクセ・ゴンパ に着くが、これは最もイタリア山岳都市風の僧院の姿を見せてくれる。岩山の頂部にドゥカンなどをおさめる大きな建物があり、そこから斜面に沿って僧坊や諸堂、チョルテン(ストゥーパ)が建ち並んで、山と建物とが完全に一体化している。山頂の前庭を囲む木造の回廊は華やかに彩色され壁画が描かれている。

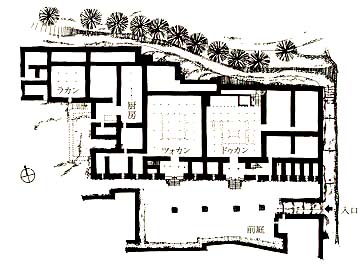

ヘミス・ゴンパの 1階平面図、ツォカンとドゥカンが前庭に面して並ぶ、17世紀 (From "Buddhist Monasteries in the Western Himalaya" by Romi Khosla) さらに 25キロメートルを行くと、ラダックにおけるカーギュ派の本山のヘミス・ゴンパに達する。レーの王宮を建てたセンゲ・ナムギャル王によって招かれた高僧タクツァンレーパが 17世紀に創建したので、王室の庇護によりラダックで最も栄えたゴンパである。最大級の規模を誇り、特に前庭に面するドゥカンとツォカンという2つの礼拝堂は広く、柱が林立する列柱ホールとなっている。

ヘミス・ゴンパのツォカン内部と、ドゥカンの天井 ラダックの堂では中央部を屋上に立ち上げて、トップ・サイド・ライトから採光するのを標準とするが、ここではその吹き抜けが大きいので、4本の柱が2層分の高さで天井まで立ち上がり、その上の3層目から採光している。ここには天井が張ってないので、木造の構成がよくわかる。 ヘミスから北へ行くと チェムレ と タクタク の2つのゴンパがあるが、チェムレのゴンパも丘の上にあり、斜面の僧室群とあわせた群構成は壮観である。 |