| 北インドの ジャイナ建築 |

神谷武夫

| 北インドの ジャイナ建築 |

神谷武夫

北インドのチトルガル(*1) には、平地から 150メートルほどの高さに聳えたつ細長い丘がある。これがかつて難攻不落とうたわれたメーワール王国のチトルガルの都城である。ここを舞台にデリーのムスリム軍との間にくりひろげられた壮絶な戦闘は、北インドに長く語り伝えられる哀話を残した。数次にわたる攻防で敗色濃厚となった時、王女を初めとする城内の数千の婦女子は純潔を守るために火中に身を投じ、また数千の兵士が出陣して討ち死にをしたという。

今は丘の上に小さな村と多くの寺院や宮殿、それに水利施設が、なかば廃墟となって残っている。 その中でもひときわ目だつのは 2本の塔である。一方を「キールティ・スタンバ」(名誉の塔)、他方を「ジャヤ・スタンバ」(勝利の塔)と呼ぶ。インドには意外なことに塔が少なく、イスラム時代のミナレットや英領時代の時計塔よりも古い塔は、このチトルガルのもの以外には見当たらない。それだけにこれら2本の塔は珍しく、また貴重でもある。

キールティ・スタンバ(名誉の塔) 世界の石の塔の中でも この塔が大きな魅力を見せるのは、その造形力であろう。組積造の高い塔を建てるというのは 構造的に容易でないから、たいていの塔は ただ構造体をそのまま表した単純な形をしているのに対して、このジャイナ教の塔は 周囲一面に ジナ像などの彫刻がほどこされ、胴がくびれたり張り出したり、ニッチやバルコニーで陰影をつけたりと、きわめて複雑な構成をしていて、一種表現派風な、類を見ない造形となっているのである。

もうひとつの魅力はその内部空間であって、それはもう一本の塔により顕著に現れる。こちらは碑文によって、ラーナー・クンバ王がムスリム軍に戦勝したのを記念して 1448年に建てられたことが知られる。同じ城内の手本を発展させただけあって、9階建て、37メートルもの高さに達した。

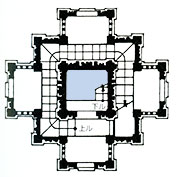

それだけ内部の空間もゆったりし、身を かがめずに登っていくことができる。その登り方が 単純なラセン階段なのではなく、平面的には2枚のロの字型の壁から成っていて、1階分を中央のラセン階段で登ると、次は外周の廊下と階段を登り、次いでまた中央のラセン階段を登るというように、変化に富んでいる。そのことによって一気にラセン階段を登って目が回るということがなく、廊下では神像などの彫刻が眺められ、また個々のラセン階段の上には凝った彫刻天井が見られるのである。塔の建築というものが、これ程までに豊かな造形と空間の可能性を見せてくれる例を、私は他に知らない。

この勝利の塔は、先の塔より大きくなったぶん、造形的にはやや単調となってしまい、彫刻がより豊富になったとはいえ、全体的な魅力は名誉の塔に及ばない。そしてこちらの塔はジャイナ教ではなくヒンドゥ教のヴィシュヌ神に献じられている。ところが2本の塔を比べると、神像彫刻に見られるイコノロジーは決定的に異なっているものの、建築的にはほとんど違いはない。そしてこの都城にはいくつものジャイナ寺院とヒンドゥ寺院とが競い合って建っている。 つまり、これらの寺院や塔は その時々の王や大臣が、そして もちろん市民が、ヒンドゥ教徒であったり ジャイナ教徒であったりしながら建てたのであり、お互いに排斥しあわないという、信仰の自由が保証されていたのである。そのことはまた、これらの建物を作った建築家がどの宗教に属しているかにかかわりなく、ある時はジャイナ寺院の設計をし、ある時はヒンドゥ寺院の設計をしたということを示している。現代の建築家が仏教寺院も設計すればキリスト教会も設計するというようなことは、異宗教が共存する地では昔から行われてきたのである。

また建築というのは、それが外来の文化である場合には(イスラム建築のように)その建築造形が一種の記号性として表れてくるが、その地で生まれ育った文化の場合には、宗教の違いよりも気候風土への対応や技術の方が形の決定要因になるのだということを、これは示している。我が国の場合でも、もしも仏教が日本で生まれた宗教であったなら、神道の神社と仏教の寺院とは、基本的に同じような建築となった筈である。 そうした基本形の上に立って、宗教のちがいによる建築造形や構成の一定の好みというものも生まれてくる。チトルガルの塔はいずれも「スタンバ」と呼ばれているが、実は「スタンバ」というのは「柱」、それも主として記念柱を意味する言葉である。それは古代では主に仏教によって立てられ、アショーカ王によって各地に立てられた石柱が特に有名である。その伝統を最もよく受けついだのがジャイナ教であって、南インドのジャイナ寺院は必ずといってよいほど、寺院の前にスタンバ(*2) を立てる。

その「スタンバ」が、中世の北インドでは階段を内包した塔になったのである。ヒンドゥ寺院にスタンバが伴うことは少なく、それらは近くにあるジャイナ寺院の影響と見てよい。けれどもチトルガルの2本の塔はその位置からいって、寺院に付属するよりは単独の記念柱として建てられたのであろう。名誉の塔の足元にはマハーヴィーラに献じられた寺院があるが、その建立は塔より後の 14世紀と見られるからである(*3)。 おそらくこうした塔はチトルガルのほかにも建てられたことだろう。しかしその造形や内部空間の複雑さによる構造的な不安定さから、他のものはすべて崩壊してしまったのではないかと考えられる。 チトルガルの城内に残るジャイナ教のサートビース・デオリ寺院はアーブ山の寺院のスタイルで建てられているが、聖室(ガルバグリハ)の外観は北方様式を鮮明に見せている。中世のインド建築は大きく「北方様式」と「南方様式」に二分され、特に聖室の上部構造にはっきりとした違いを見せる。段状に積み重ねられた南方様式に対して、垂直線の強調された、伸び上がるような上部構造が、北方様式の「シカラ」と呼ばれる部分である。

その「シカラ形式」が絶頂をきわめたのが、世に名高い カジュラーホの寺院群 であった。今は寒村にすぎないこの地も、かつてはチャンデッラ朝の首都として栄え、大小 85の寺院が建てられたというが、そのうち 25寺院ほどが現存している。そしてここでもまたヒンドゥとジャイナが共存し、ジャイナは 東群 の中に 4寺院を残す。 最も大きかったガンタイ寺院はポーチ部分しか残っていないので、全体像を見せるパールシュヴァナータ寺院は主だったヒンドゥ寺院群よりもやや小さい。しかし彫刻の密度はむしろこちらの方が高く、名品が多い。その外壁ではジナ像が脇に追いやられているので、建物も彫刻もヒンドゥ寺院とジャイナ寺院との間にほとんど区別がなくなってしまった。

これらの圧倒的な迫力をもった寺院の最大の特徴を示す言葉は「山と洞窟」である。外観のシカラの連なりはヒマラヤの聖山カイラーサを模し、内部空間は組積造であるにもかかわらず石窟寺院のような性格となっていることは、断面図からも見てとれるだろう。そもそも本尊が安置される「ガルバグリハ」というのは「胎内」を意味する言葉であるから、インド人にとっての寺院建築のイメージは常に「山と洞窟」にあったのである。

今回は北インドのジャイナ寺院の ほんのわずかを紹介したのだが、信者が全人口の わずか 0.5パーセントしかいないにしては、ジャイナ寺院は各地に あまりにも多い。それは一体なぜなのだろうか。

パールシュヴァナータ寺院

学生時代に ル・コルビュジェの作品集を見て育った世代の建築家なら 覚えていることだろうが、チャンディーガルの都市計画などの他に、彼は いくつかの住宅をインドに設計している。その内のひとつ、アフマダーバードの サラバイ邸の主は そうしたジャイナ教徒の裕福な事業家のひとりである。サラバイ邸の広大な敷地内には 美術館が設けられていて、その本業のテキスタイルの収集品の他に、ジャイナ教の 『カルパ・スートラ』 その他の おびただしい細密画や ジャイナの木造寺院の 部分的な移築などが展示されている。

そうしたジャイナ教徒の社会は、平和憲法をかかげて経済発展につとめてきた 戦後の日本国の姿と似ていないこともない。戦争を放棄し、軍事費を抑えてきたことで 日本は目覚ましい経済成長をとげ、現代の宗教建築ともいうべき 美術館や音楽堂を全国津々浦々に建設している姿は まさにそれである。けれどもこの国は いまや海外派兵をして、平和憲法を棄て去ろうと 二枚舌の生き方をしているが、ジャイナ教徒のあいだには そもそも仏教やカトリックのような 中央集権的な教会制度もないのだから、ただただ その理念の力のみによって、古代から連綿と生き続けてきた。 世界に例を見ない平和憲法をも凌駕する、あらゆる生物に対する「非殺生、非暴力」という 極端な教義をもった宗教が、2,500年もの長きにわたって存続することは、私にとって 世界史の奇跡のようにも思えるのである。 (『 at 』誌 1993年7月号)

|