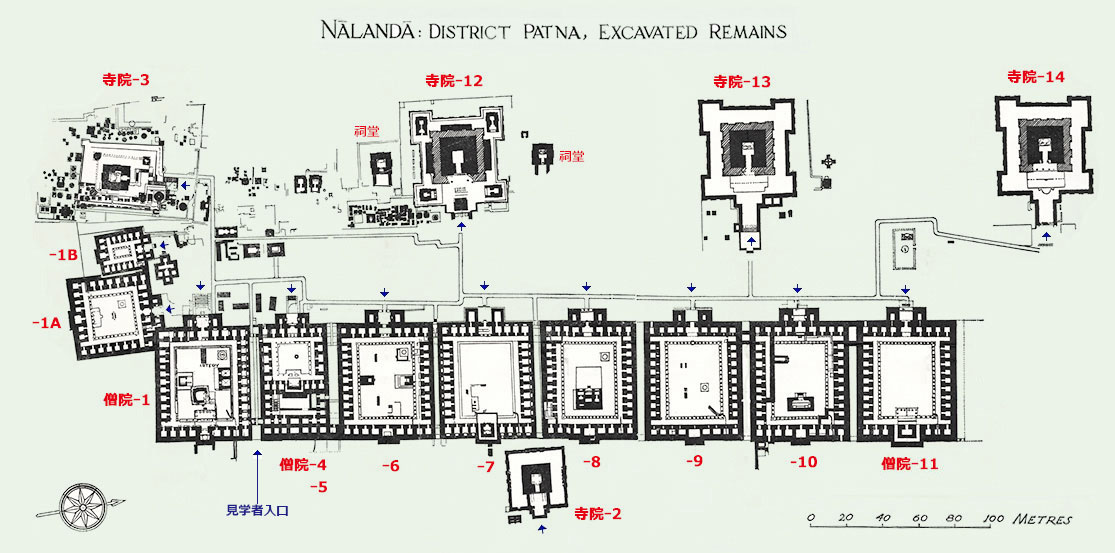

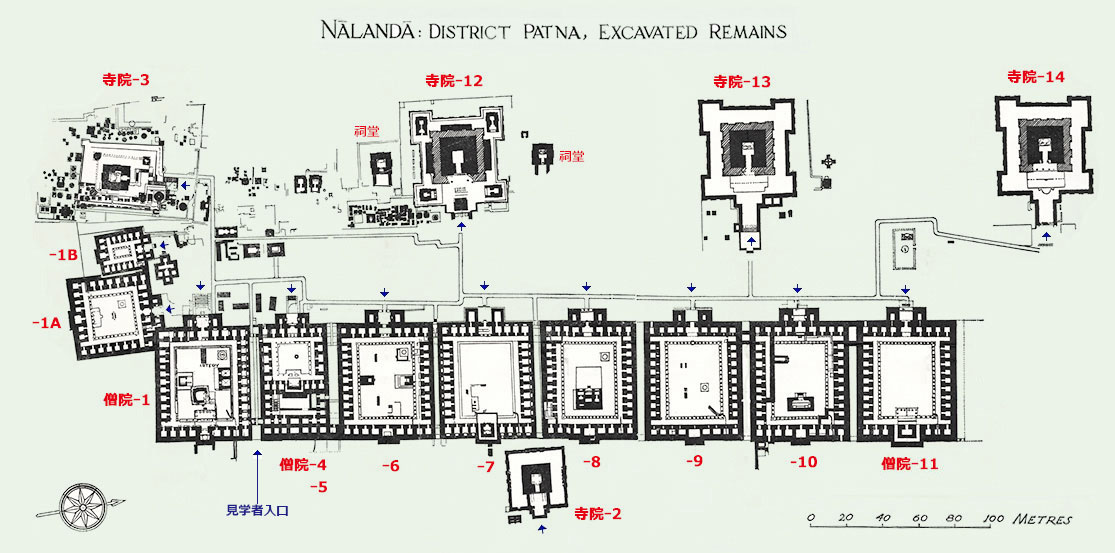

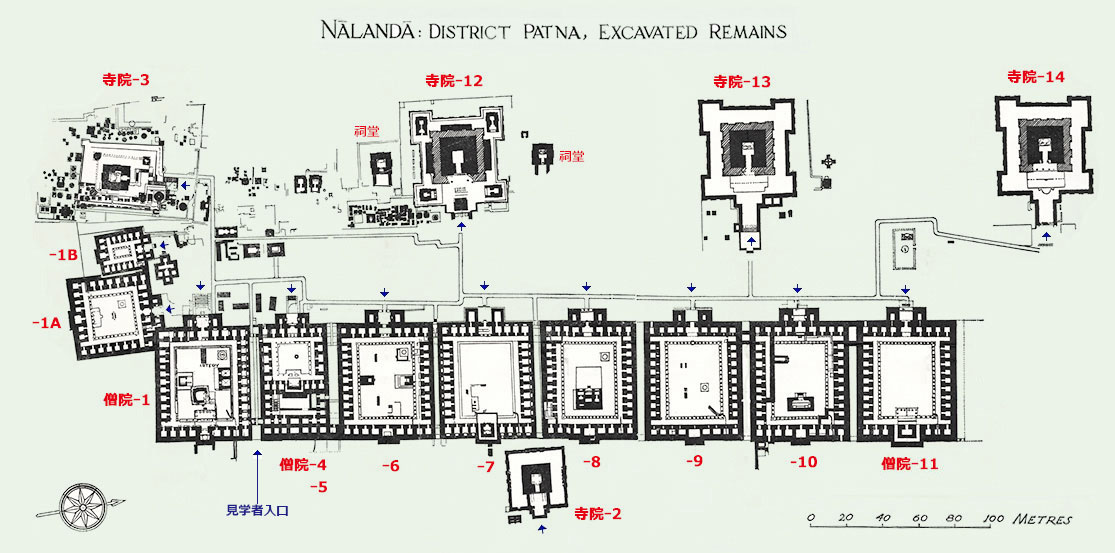

ナーランダーの大僧院(仏教大学)発掘平面図

(From "Archaeological Survey of India, NÂLANDÂ" by A. Gosh, 1939, New Delhi)

今から100年前の 1915年から、インド政府考古局によって大々的に発掘されて、全貌が明らかになった。

寺院の列と僧院の列によって挟まれた広い場所は、広場的な 中央大通りになっていたのだろう。

そこには商店や食堂などの木造の建物が並んでいて、学園都市のような賑わいがあったことだろう。

現在の舗装された通路は 発掘後に整備された見学路であって、往時のものではない。

考古調査局によって、寺院と僧院は 区別なく 通し番号が振られている。(詳細調査をした順らしい)

僧院ー4は奥行が小さく、後部に増築した部分が僧院ー5(Annex)である。

僧院ー11の北側には、学生数の増加によって さらに僧院ー15、16が建てられる予定だったのかもしれない。

大乗期の僧院なので、各僧院の一番奥の中央の部屋は、仏像を祀る仏堂になっている。

全体としては オクスフォード大学や ケンブリッジ大学のように、多くの全寮制カレッジが集合した

ユニヴァーシティのような構成なので、「仏教大学」と呼ばれるようになった。

|

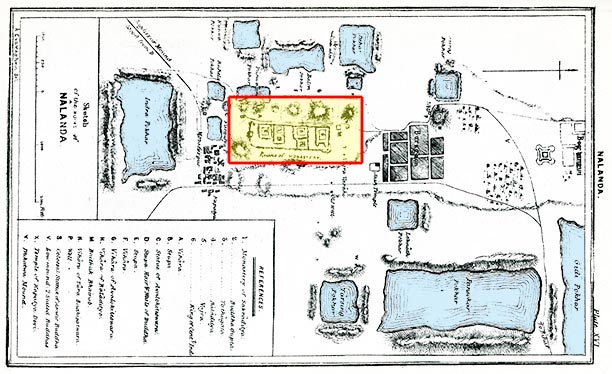

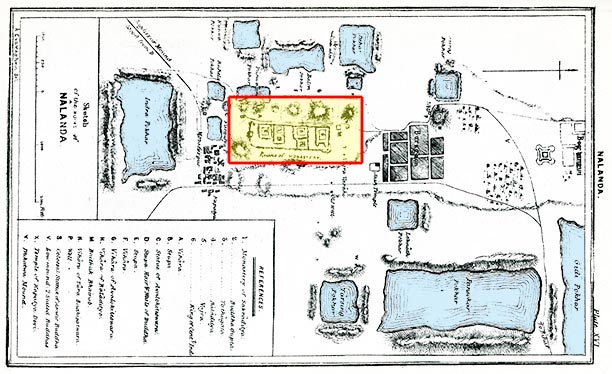

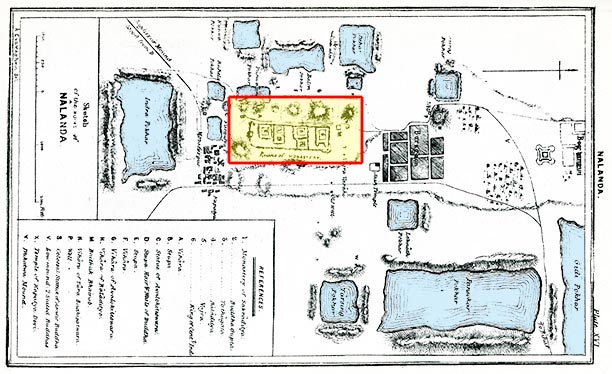

アレクサンダー・カニンガム (1814-93) が 1862年に、最初に発掘したときの実測図。

赤線で囲った 黄色部分が ナーランダー大僧院で、その右(北)側が 現在のバラガオン村。

ナーランダー近辺には 多くの貯水池(ポカラ)があったことが わかる(すべて着色は筆者)

(From "Archaeological Survey of India Report " (Cunningham Report) vol.1, made

during the years 1862 -63 -64 -65, by Alexander Cunningham, C.S.I.)

|

最近の航空写真(ユーチューブ、Nalanda TV より)下部中央が寺院ー12

(From "ANCIENT NALANDA - FAMOUS TOURIST PLACE| BIHAR| INDIA" by Nalanda TV in You Tube)

|