| チョーラ朝の大寺院 |

ブリハディーシュワラ寺院、ガンガイコンダチョーラプラムのブリハディーシュワラ寺院、

ダーラースラムのアイラーヴァテーシュワラ寺院の3寺院を一括して

2004年にユネスコ世界遺産の文化遺産に登録

| チョーラ朝の大寺院 |

南インドのタミル・ナードゥ州というのは、タミル人の国を意味する。北インドのサンスクリット語を話したアーリヤ人とは まったく別のドラヴィダ系の言語を話す人たちをドラヴィダ民族と呼ぶが、インドの言語州による区分では、テルグ語のアーンドラ・プラデシュ州、カンナダ語のカルナータカ州、タミル語のタミル・ナードゥ州、マラヤーラム語のケーララ州がその居住域で、通常これら4州を南インドという。 |

|

南インド、タミルナードゥ州、チェンナイの南約 290km

11世紀の初め、チョーラ王国の都タンジャーヴールに、シヴァ神を祀るブリハディーシュワラ寺院が完成すると、祭司たちは、デーヴァダーシーとよばれる巫女(みこ)にするための、未婚の美しい少女を探して全国をまわった。「神の召し使い」の意味をもつデーヴァダーシーは寺院に所属し、主神シヴァ神に踊りを捧げる役割を担うため、よい家柄の出であり、もちろん処女でなければならなかった。というのも、彼女は教育を終えると、シヴァ神との婚姻の儀式を迎えることになるのである。選ばれたデーヴァダーシーたちは、思春期を迎える前にこの大寺院に入り、舞踊術を身につけ、未来の夫を敬いながら日暮れに灯明を捧げ、讃歌を歌って神を楽しませたのである。

この壁画が発見されたのは、聖室をとりまく繞道(にょうどう)である。 経文を唱えながら聖所の周囲を右回りにまわる道筋を繞道とよぶが、この寺院の繞道の壁と天井には 17世紀のナーヤカ朝時代の絵が描かれていた。その絵の下から、はるかに古い 11世紀の壁画が現れて、再び人の目に触れることになったのである。

1010年頃、ベンガル湾に注ぐカーヴェリ川下流域につくられた新首都タンジャーヴールの南西部に、チョーラ朝のラージャラージャ1世が建設していたブリハディーシュワラ寺院が完成した。当時は王の名をとって、ラージャラージェーシュワラ寺院とよばれ、その後を継いだラージェンドラ1世がガンガイコンダチョーラプラムに首都を移して造営したラージェンドラ・チョーリーシュワラ寺院と並んで、チョーラ朝期の寺院の双璧をなす。これらは南インドにおけるチョーラ朝の覇権を示す一大国家事業であった。

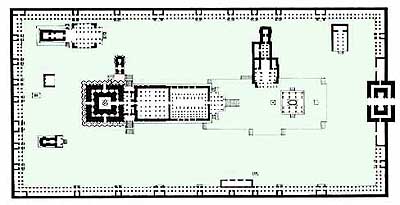

わずか 7年で完成したというブリハディーシュワラ寺院は約 120m に 240m の境内を回廊で囲まれ、さらにその外側を、タンク(貯水池)も含めて約 350m 四方の広さにレンガ塀で囲まれている。境内には、ナンディ堂、ふたつ連続した広大なマンダパ(拝堂)、アンタラーラ(前室)、そして上部に塔がそびえるヴィマーナが、東西軸上に一列に並んでいる。レンガ塀と回廊には、やはり中軸上の東側中央に初期のゴプラ(寺門)があり、ここが境内への唯一の入り口となっている。どちらも彫刻で飾られて華々しい造形となっているが、後世の南インドの大寺院におけるゴプラと比べると、ヴィマーナが高いだけよけいに、ずいぶんと背が低く見える。

回廊に設けられた第2ゴプラは幅、高さともに約 24m と第1ゴプラより小振りだが、ここにほどこされた彫刻は第1ゴプラを凌ぎ、扉口の両側には巨大なドゥヴァーラパーラ(守門神)が取りつけられている。境内を囲む回廊にはシヴァ神の象徴であるリンガ(男根)が並び、その背後の壁面にはナーヤカ朝時代の壁画が描かれて参詣者の目を楽しませてくれる。

ヒンドゥ教社会において社会的にも文化的にも中心的存在をなす寺院建築には、神性の宿る山や、生命を育む母胎が象徴的に取り込まれている。聖なる山としてとくに重要視されるのは、シヴァ神の住まいであるカイラーサ山と、宇宙の中心とされる伝説の山、メール山(須弥山 しゅみせん)である。人間界において神々が訪れる場所である寺院は聖なる山々を地上に再現したもので、人と神が交わる場であり、森羅万象の中心でもある。

また、ヴィマーナ内部のガルバグリハ(聖室)の「ガルバ」が子宮を意味することからもわかるように、洞窟に似たこの聖所は母胎を象徴している。シヴァ神に献じられた寺院の聖室においては神像の代わりに、シヴァ神の象徴であるリンガが祀られる。ブリハディーシュワラ寺院に祀られたリンガもまた巨大なもので、これに潅水(かんすい)するために足場を要した。インド全域でも最大のリンガとみられている。

ブリハディーシュワラ寺院の基部には、創建者ラージャラージャ1世の偉業をたたえるばかりでなく、この「寺院都市」ともいうべきタンジャーヴールの町の社会組織についても記録した碑文が刻まれている。11世紀初頭のタンジャーヴールには数百人の祭司のほかに、寺院の踊り子、笛吹きや太鼓手、ヴィーナ奏者に法螺貝吹き、天蓋持ちや散水係、ランプ係や洗濯係など 600人を超える人々が住んでいた。こうした人々は寺院での仕事に半日を費やし、残りの時間はラージャラージャ1世から無償で貸与された耕地で農作業に従事した。寺院との契約は石に彫られ、耕地使用の代償として、寺院の建設に手を貸し、祭礼にはきらびやかに飾られた山車(だし)を引くのが義務であった。

このようにして境内には、寺院本体のほかにさまざまな施設が建てられた。13世紀には東西軸と直交してシヴァ神の神妃であるデヴィーの祠堂が、17世紀にはヴィマーナの右手後方に、きめの細かい花崗岩の彫刻で飾られたスブラフマニヤ祠堂が建造された。やはり後世のガネーシャ祠堂の近くには、およそ2万冊のサンスクリット語の写本が収められた寺院図書館もあった。

南インド、タミルナードゥ州、タンジャーヴールの北東約70km

クンバコーナムの北方35kmの寒村に、それとは不釣り合いに壮大な寺院が 広い境内に聳えている。かつてこの地はラージェンドラ1世(在1012-44)がチョーラ朝の新首都とした所で、ガンガイコンダチョーラプラムという町の名は「ガンジスを征服したチョーラ朝の都」という意味である。その前の首都タンジャーヴールに 先王 ラージャラージャ1世が建設したブリハディーシュワラ寺院に対抗して、ラージェンドラ1世は 同名の大寺院をここに造営したので、彼の名をとってラージェンドラ・チョーリーシュワラ寺院とも呼ばれた。この寺院は高さこそ前者に劣るものの(60mに対して 55m)、その建築的完成度の高さと美しさにおいて、チョーラ寺院の最高傑作と言えよう。前者のヴィマーナが直線的にそそり立って“男性的”とされるのに対し、こちらは優美な凹曲線を描いて“女性的”とされる。

ヴィマーナの西面と壁面彫刻

プランは単純で、聖室(ガルバグリハ)を繞道が取り巻き、前室(アンタラーラ)をへだてて 長大な拝堂(マンダパ)が続く。マンダパの正面のほかに 前室の左右にも入口があるのも、タンジャーヴールの大寺院と同じである。ヴィマーナの壁面は2層構成で、リズミカルな付け柱と祠堂形の中に シヴァ神などが彫刻されている。本来は同様の2層の壁面がマンダパにも連続するはずだったのだが、未完に終わってしまった。

ブリハディーシュワラ寺院の壁面と、カイラーサ寺院

2004年 ユネスコ世界遺産の文化遺産に登録

クンバコーナムからわずか2kmの所にあるアイラーヴァテーシュワラ寺院は、チョーラ寺院の傑作の一つである。ラージャラージャ2世(在 1146-73)によって造営されたので、タンジャーヴールの寺院と同じように、当初はラージャラージェーシュワラ寺院と呼ばれた。隅から隅まで密度高く彫刻されていて、破綻がない。しかしチョーラ朝が造営した3番目に大きな寺院であるにもかかわらず、ヴィマーナの高さは25mであって、タンジャーヴールやガンガイコンダチョーラプラムの寺院の半分にも満たない。すでに南インドにおける寺院形式の変化のきざしが起きていたのであって、寺院の中心である聖室(ガルバグリハ)の上部構造を傑出させるよりも、周囲の細部を緻密にするマニエリスム的な傾向や、寺域の拡大に熱心になっていくのである。

アイラーヴァテーシュワラ寺院の頂部tと壁面 寺院はタンジャーヴールのブリハディーシュワラ寺院のように、完全に回廊で囲まれている。奇妙なのは拝堂(マンダパ)の正面に階段がなく、マンダパから左脇に突き出している部分がエントランス・ポーチになっていることである。そこはチャリオット(戦車)に見立てられて、象や馬、そして車輪が彫刻されている。13世紀前後は 寺院を、天翔ける山車(だし)に見立てるのが流行であった。その最大のものが コナーラクのスーリヤ寺院であった。

アイラーヴァテーシュワラ寺院の戦車を引く象と馬、マンダパ内部 この後にくる、チョーラ朝の最後の大寺院が、冒頭に掲げた トリブヴァナムの カンパハレーシュワラ寺院(13世紀初め)で、ヴィマーナの高さは ダーラースラムよりも10m以上高い。 |